Die Welt der Comics mag zwar grenzenlos sein, doch einem rastlosen Visionär wie Mœbius bot selbst dieser unendlich scheinende Kosmos gezeichneter Träume kaum genügend Raum. Ein Essay über Mœbius‘ Affinität zum Film.

Wenn man ein Bild zeichnet, bewegt es sich nicht mehr, es ist in der Zeit erstarrt.

Mœbius

Die Welt der Comics mag zwar grenzenlos sein, doch einem rastlosen Visionär wie Mœbius bietet selbst dieser unendlich scheinende Kosmos gezeichneter Träume kaum genügend Raum. „Mein größtes Vergnügen ist es, in alle Richtungen zugleich aufzubrechen“, hat er einmal über sich selbst gesagt, und dieser Satz wirkt wie ein Leitmotiv für das Werk des französischen Zeichners. Von der Neugier getrieben, hat er die ästhetischen und narrativen Konventionen der Gattung gesprengt, und noch ehe das Beben abgeklungen war, das er mit Arbeiten wie „Arzach“ oder „Die hermetische Garage“ ausgelöst hatte, war er schon wieder unterwegs in neue Gefilde: Film, Illustration, Werbung, Design, abstrakte Malerei. In alle Richtungen, das bedeutet für Mœbius vor allem die ständige Suche nach neuen Erfahrungen, das Überschreiten von Grenzen, das Erforschen noch unbekannten Terrains. Und von diesem Drang zu immer neuen Ufern ist bereits der Beginn seiner künstlerischen Biografie gekennzeichnet.

Ein Foto, entstanden Ende 1955 oder Anfang 1956, kurz bevor er seinen ersten Comic veröffentlicht, zeigt ihn bekleidet mit Chaps, Sporen und Pistolengurt. Ein aufgeschossener Jüngling, einen Arm entschlossen in die Hüfte gestemmt, als wolle er sich im nächsten Augenblick auf ein Pferd schwingen und nach Westen reiten, hinaus in die endlosen Weiten jenseits der frontier. Die 1950er Jahre sind die Zeit des großen US-amerikanischen Westernkinos: „Broken Arrow“, „Rio Grande“, „Winchester 73“, „High Noon“, „Gunfight at the OK Corral“. „In meiner Jugend hat mich in erster Linie der Kinowestern fasziniert, also die klassische Schule: Ford, Hawks, Anthony Mann und schließlich Sam Peckinpah, der eine Endphase einläutete“, hat Mœbius später zu Protokoll gegeben. „Als ich zwischen sieben und 14 Jahre alt war, habe ich Tausende von Zeichnungen gemacht, von Stiefeln, Hüten, Pferden und Landschaften.“

Mœbius gibt es damals noch nicht, wohl aber Jean Giraud, der 1954 in Paris die Académie des Beaux-Arts besucht und partout Comic-Zeichner werden will. Dass „Frank et Jérémie“, eine erste kurze Serie, die er zwei Jahre später zeichnen wird, im Wild-West-Millieu angesiedelt ist, ist zudem einem biografischen Erlebnis geschuldet. 1955 reist er seiner Mutter nach, die sich in einen Mexikaner verliebt hat, und bleibt acht Monate in Mexiko. Erste erotische Erfahrungen, erstes Marihuana und vor allem eine Entdeckung: „Auf der Suche nach ein wenig Kühle und Wasser war ich in die Gaststätte am Straßenrand eingetreten. Die Hintertür war nicht geschlossen. Durch diesen leuchtenden offenen Rahmen im Halbschatten sah ich die Wüste sich erstrecken, bis an den Horizont. Ein absolutes Bild. Dort habe ich mein Bündnis mit dem Western geschlossen, mit der unendlichen Wüste und ihrem Zauber.“ Als sich dem 17jährigen Giraud dieser Eindruck einbrennt, bannt John Ford im Monument Valley gerade für „The Searchers“ exakt das gleiche Bild auf Zelluloid. Der Film beginnt mit dem Blick durch eine Tür, von innen nach außen, vom Dunkel ins Licht. Aus der Ferne reitet John Wayne heran, um am Schluss durch dieselbe Tür wieder in die Wüste zu entschwinden.

Das Kino war aufgekommen, als in den USA Frederic Jackson Turner das closing of the frontier verkündete. Auf seinen Leinwänden ging die Pionierzeit nahtlos weiter und verdichtete sich zur amerikanischen Folklore. Der Western ist somit untrennbar mit dem Film verbunden, seine Bilder haben die Mythologie des Genres geprägt. Der Comic hingegen, zur gleichen Zeit entstanden, widmete sich vor allem der Schilderung des urbanen Lebens, denn mit der großen Leinwand hat er niemals ernsthaft konkurrieren können. Einzig Giraud sollte es gelingen, mit seinen Inszenierungen der Natur des amerikanischen Westens die visuelle Überzeugungskraft des Kinos sogar noch zu übertreffen. „Es ist, als hätte die Entdeckung der mexikanischen Wüste kein anderes Ziel gehabt, als mich darauf vorzubereiten, das Universum von ‚Blueberry‘ zu zeichnen. Diese unerhörte Sensation, diesen Blitz, habe ich immer in meine Comics zu übertragen versucht.“ „Frank et Jérémie“ jedoch besteht zunächst nur aus kurzen Slapstick-Episoden. Einer der Helden ähnelt dem schon damals populären Lucky Luke, den Morris für das belgische Comic-Magazin „Spirou“ zeichnet, die Landschaften, die Postkutschen und Saloons hingegen sind auffallend naturalistisch gestaltet. Noch im selben Jahr erscheinen dann auch erste Westernstorys in einem um Realismus bemühten Stil.

Bild aus „Von Gir zu Moebius“ (Splitter Verlag)

Für Jean Giraud ergeben sich die Dinge, als folgten sie einem höheren Plan. 1961 wird er Assistent von Joseph Gillain, einem der maßgeblichen belgischen Comic-Zeichner jener Jahre. Unter dem Pseudonym Jijé zeichnet der für „Spirou“ den sehr erfolgreichen Western „Jerry Spring“. Giraud arbeitet an dem Band „La Route de Coronado“ mit, verzichtet passagenweise immer wieder auf Text und erzählt stattdessen rein visuell, „stark vom Kino beeinflusst“, wie Jijé später kommentiert. Vor allem tritt die Landschaft in den Vordergrund, die zuvor reine Kulisse war, von Jijé oft nur angedeutet. Aber mit der Gründung neuer Magazine wie „Pilote“ (1959) und „Hara-Kiri“ (1960) in Frankreich beginnt sich ein Wandel der Comic-Szene anzudeuten, und schon ist Giraud wieder unterwegs. Als Mœbius zeichnet er 1963 für das satirische „Hara-Kiri“ in einem humoristischen Stil, und im selben Jahr stößt er zu „Pilote“. Jean-Michel Charlier, neben René Goscinny Chefredakteur des Blattes und einer seiner wichtigsten Szenaristen, möchte für „Pilote“ ein Pendant zu „Jerry Spring“. Er engagiert Giraud, und unter dem Titel „Fort Navajo“ erscheint Ende 1963 die erste Episode von „Blueberry“.

Charlier ist ein Autor, der die Regeln der Abenteuergenres perfekt beherrscht, und „Blueberry“ komponiert er zuweilen recht freizügig aus den Versatzstücken Hollywoods. Postkutschen, ein einsames Fort in der Wüste, Indianerüberfälle – das erste Abenteuer ist ein klassischer Kavelleriewestern à la John Ford. Für den sechsten Band der Serie, „L’homme à l’étoile d‘argent“, übernimmt Charlier zudem kaum abgewandelt Thema, Plot und die Figurenkonstellation aus Howard Hawks‘ „Rio Bravo“ (1959). In einer kurzen Szene tritt sogar ein Sheriff mit den Gesichtszügen John Waynes auf (in einer weiteren Nebenrolle ist Charles Laughton zu sehen). Auch der Held selbst entstammt dem Kino und gleicht Jean-Paul Belmondo, dem Idol einer jungen Generation, für die der Film im Frankreich der 1960er Jahre im Zuge der nouvelle vague zum populärsten künstlerischen Medium wird. Ästhetisch bleibt Giraud zunächst der Technik Jijés verbunden, doch hat er seinem Lehrmeister eines voraus: In ihm brennt das Bild der Wüste.

Die Landschaft ist eins der zentralen Themen des Western, sie verkörpert Freiheit und Bedrohung zugleich und wird in Filmen wie „Across the Wide Missouri“ (1951; William A. Wellman), „The Big Sky“ (1952; Howard Hawks) oder „The Big Country“ (1958; William Wyler) in fast lyrischen Bildern beschworen. Giraud sucht nach Wegen, die Raumauffassung des Kinos auf seine Seiten zu übertragen. Immer häufiger kommt die Totale zum Einsatz, auf der seine Protagonisten nur klein in weiter Ferne zu sehen sind oder aber am Bildrand, oft dem Leser abgewandt, dessen Blick auf die Weite der Szenerie teilend. Längliche Panels über die gesamte Seitenbreite erinnern an das Cinemascope-Format. Dann löst er auch das konventionelle Erzählmuster mit je vier Bildstreifen pro Seite auf: Bald gibt nicht mehr die Bildgröße das Panorama vor, sondern die Landschaft bestimmt die Größe der Bilder. Vegetation, Geröll und Felsen verlieren ihren ornamentalen Charakter und prägen die Atmosphäre der Erzählung, die Landschaft bestimmt zunehmend die Dramaturgie, wird zum Verbündeten oder Gegner: Ein dichter Wald ermöglicht das Abschütteln von Verfolgern, ein Canyon wird zur Falle, in einem Fluss lassen sich Spuren verwischen, Schneewehen behindern das Vorwärtskommen. In dem Abenteuer „Le Spectre aux balles d‘or“ (1970) schließlich – erzählt wird die Suche nach einer geheimnisvollen Goldmine auf der „Mesa des toten Pferdes“ auf Apachengebiet – bestimmen Schluchten, Höhlen, bizarre Felsformationen und herabstürzende Gesteinsbrocken den Verlauf des Geschehens ganz, Raum und Handlung verschmelzen vollständig. Und wenig später, in „L’Homme qui valait 500.000 $“ (1971), scheint die atemberaubend geschilderte Natur die Akteure sogar förmlich zu verschlucken.

Bild aus Moebius‘ „Blueberry“ (Egmont)

Dieser extreme Naturalismus ist jedoch keiner Realität verpflichtet, er speist sich primär aus den Bildern, die das Kino vom amerikanischen Westen geschaffen hat. „Amerikanische Soldaten haben nie Hosenträger und Indianer nie Stirnbänder getragen, außer bei John Ford und ‚Blueberry’“, hat Marie-Ange Guillaume beobachtet und damit die Beziehung zwischen Giraud und Hollywood treffend thematisiert. Allerdings hat sich das klassische Westernkino ironischerweise just im selben Moment überlebt, als Giraud mit „Blueberry“ beginnt. Spätwestern wie Sam Peckinpahs „Ride the High Country“ (1962) waren der Abgesang auf das Genre und dessen affirmative Haltung und porträtieren nun gebrochene Helden, die in ihren eigenen Mythen und Lebensweisen gefangen sind, während sich die Welt um sie herum verändert.

Eine neue Richtung gibt Sergio Leones „Per un pugno di dollari“ vor, der 1964 ein internationaler Kassenerfolg wird und eine Welle von Italo-Western auslöst. „Nachdem ich Für eine Handvoll Dollar gesehen hatte, blieb ich wie versteinert in meinem Kinosessel sitzen, ich konnte mich nicht bewegen“, erinnert sich Giraud später. „Das hat alles auf den Kopf gestellt.“ Der Italo-Western definiert die Regeln des Genres neu, indem er die Grenzen zwischen Gut und Böse verwischt und einen zynischen Antihelden präsentiert, der nicht mehr für ideelle Werte eintritt, sondern allein für sich selbst. Und er erfindet eine neue Ikonographie der Gegenschnitte und Close-ups, eine opernhafte Choreographie der Gewalt. Nach einer Idee von René Goscinny zeichnet Giraud 1968 eine Parodie, die die Unterschiede herausdestilliert: Nun hängen Wäscheleinen über der main street eines Westernkaffs, und bei der Rückkehr auf seine Farm stürmt dem Westerner gleich eine ganze Horde von Sprösslingen entgegen. In einer weiteren Parodie, die im Jahr darauf in „Pilote“ erscheint, führt er Leones Ästhetik der „langen Mäntel und großen Hüte“ vor. Unmittelbar nach diesen kleinen „filmtheoretischen Abhandlungen“ färben die Perspektiven und Schnitte, die der Italo-Western zelebriert, auch auf „Blueberry“ ab, Handlung wird betont filmisch inszeniert, und das Bemühen um Realismus bezieht sich nun vor allem auf die Atmosphäre.

Giraud arbeitet gerade an dem zehnten Band der Serie, dem Abschluss eines längeren Zyklus, der vor der historischen Folie des Eisenbahnbaus spielt: ein klassisches Westernthema, das John Ford bereits 1924 in „The Iron Horse“ behandelt hat (und das auch Leone in „C’era una volta il West“ zur gleichen Zeit wie „Blueberry“ aufgreift). Deutlicher als Charlier spürt Giraud, dass die Veränderung nicht allein eine ästhetische, sondern vor allem eine strukturelle ist. Im Gegensatz zu den amerikanischen Spätwestern, in denen der Held mit dem Verschwinden der frontier zur tragischen Figur wird, verortet der Italo-Western die Tragik vielmehr im Leben unter seinen historischen Bedingungen. Konsequenterweise beginnt Giraud ab 1969 auch an den Szenarios der Serie mitzuarbeiten. Auf das in epischer Breite erzählte Union-Pacific-Abenteuer folgt nun der Aufbruch zur schon genannten Goldmine auf der Apachen-Mesa. Die Handlung konzentriert sich allein auf das Schicksal einer Handvoll Personen, und auch der Held selbst hat sich verändert: Er hat die Uniform abgelegt, ist unrasiert und hat seine Ähnlichkeit mit Belmondo verloren. Später wird er sogar aus der Armee ausgestoßen und als outlaw gejagt werden.

Darüber hinaus ist neben das Erdige das Mystische getreten, deutlich präsent in Form des auf der Mesa herumgeisternden „Gespensts“, das sein Geheimnis mit goldenen Kugeln verteidigt. Nicht nur das weist jedoch darauf hin, dass sich jetzt Girauds Alter Ego Mœbius einen Weg in das Universum von „Blueberry“ gesucht hat. Die Landschaften sind nicht mehr nur Wiedergabe, sondern erschaffen, intuitiv erfasst, Einsicht statt Ansicht. Den Pinsel, dessen Konturen, Schwarzflächen und Schatten die ersten Bände bestimmen, begleitet inzwischen die Feder, deren Gebrauch Mœbius bei seinen Schwarz-weiß-Arbeiten erprobt hat, um den Zeichnungen trotz der fehlenden Farbe Plastizität zu verleihen. Sie erlaubt eine ausdrucksvollere Modellierung der Gegenstände und Gesichter, ihre Schraffur strukturiert die Flächen, beseelt den Raum und lässt „Blueberry“ zur künstlerischen Vollendung seines Genres werden. Das Westernkino hingegen hat sich vorerst überlebt und verliert sich in Parodien und Travestien. Seine Italo-Spielart ist seit Leones „Giù la testa“ (1971) obsolet, in Amerika quält sich in Don Siegels „The Shootist“ (1976) der vom Krebs gezeichnete John Wayne ein letztes Mal in den Sattel.

Bild aus Moebius‘ „Blueberry“ (Egmont)

„Blueberry“ ist immer wieder als die „Verwirklichung des Breitwand-Kinos mit grafischen Mitteln“ beschrieben worden, und tatsächlich ist Giraud dem Temperament des Films so nahe gekommen wie kein anderer Zeichner zuvor. Die Verwandtschaft zwischen Film und Comic allerdings, die mit derartigen Prädikaten nahegelegt wird, ist ein Missverständnis, das sich nun schon seit Jahrzehnten beharrlich hält. Zwar erzeugen beide Medien einen Bilderstrom, erzählen visuell, doch im Gegensatz zu den zeitlich aufeinanderfolgen Bildern des Films ist die Bildabfolge im Comic räumlich organisiert. Während die Handlung eines Films ähnlich wie das reale Ereignis vor den Augen des Betrachters abläuft, ist der Comic aufgrund seiner starren Natur dazu verdammt, Bewegung einzufrieren und Zeit zu komprimieren. Seine Bilder sind gewöhnlich keine „Momentaufnahmen“, sondern verdichten zeitliche Abläufe zu einem grafischen Konstrukt, das Ungleichzeitiges gleichzeitig darbietet. „In Wahrheit sind Comic und Kino unvereinbar, denn das Kino verführt durch Bewegung, Rhythmus und Dynamik“, hat Federico Fellini einmal angemerkt. Und um diese Dynamik haben die Zeichner der Comics den Film seit jeher beneidet. Schon 1911 hat Winsor McCay seinen „Little Nemo“ auch auf die Leinwand gebracht. Gleich zu Beginn seines kurzen Zeichentrickfilms, dem ersten überhaupt, taucht über einer der Figuren eine Sprechblase auf: „Watch me move.“ Seitdem ist die Geschichte von Film und Comic auch eine Geschichte der gegenseitigen Befruchtungen.

Auf Giraud üben Filme eine magnetische Anziehungskraft aus: „Kino ist etwas Großartiges. Alle Filme, die ich gesehen habe, haben mich geprägt, ich konsumiere Filme massenhaft. Meine Begeisterung fürs Kino entstand zur selben Zeit wie die für Comics. Es ist beinahe ein Laster, ich gehe immer und überall ins Kino. Ich liebe das Kino.“ Als er aus „Blueberry“ ein grafisches Meisterwerk macht, haben gerade die Vertreter der nouvelle vague auch den Comic als Kunstform entdeckt. Ebenso wie den Regisseur, identifizieren sie den Zeichner als auteur, der trotz industrieller Produktionsbedingungen einen eigenen Stil bewahrt. Alain Resnais ist unter den Gründungsmitgliedern einer ersten Forschungsstelle, der Held in Jean-Luc Godards „Pierrot le fou“ (1965) verschlingt Comics und bezieht Handlungsanweisungen von ihren Figuren, 1967 verfilmt Roger Vadim „Barbarella“, vier Jahre später nimmt der Film- und Literaturkritiker Francis Lacassin den Comic als neuvième art in die „Grande encyclopédie alphabétique Larousse“ auf. Girauds erste Arbeit für den Film ist ein Plakat. In der riesigen Baugrube, wo einst die Hallen von Paris standen, lässt Marco Ferreri 1973 die Schlacht am Little Big Horn noch einmal als Politfarce aufleben. Der Film heißt „Touche pas la femme blanche“, und Giraud zeichnet General Custer mit seinen letzten Mannen vor der zerfetzten Unionsfahne, kurz vor ihrem Ende.

Moebius‘ Poster zu Marco Ferreris Film „Touche pas la femme blanche“

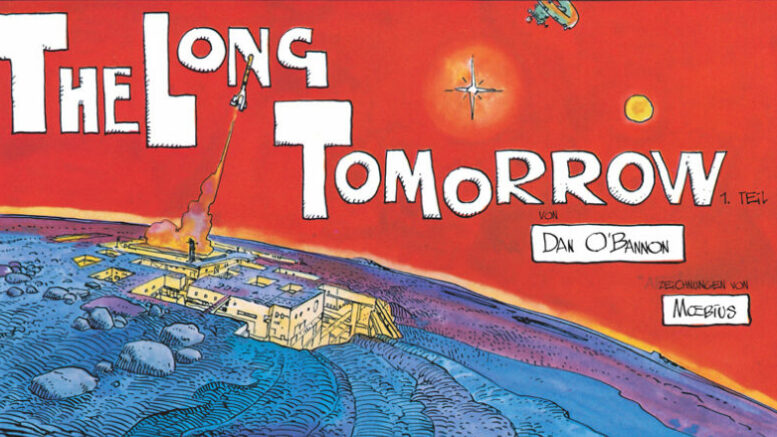

„Ich bin beim Film!“ begeistert sich Giraud, und in diesem Moment beginnt Mœbius die Oberhand über sein Alter Ego zu gewinnen. 1974 erscheint mit „Le Bandard fou“ die erste längere Arbeit, die mit dem Pseudonym signiert ist, das er sich von dem gleichnamigen deutschen Astronom ausgeborgt hat. Mit „Blueberry“ hat diese Arbeit nichts mehr gemein. Die schwarz-weißen und jetzt ganz mit der Feder gestalteten Zeichnungen sind eher beeinflusst von den Underground-Comics, die einige Jahre zuvor in den USA aufgekommen sind, und die Story spielt mit Elementen der Science-Fiction-Literatur, für die sich Giraud bereits seit einiger Zeit begeistert: „Mit der SF, die ich im Alter von 15 oder 16 Jahren entdeckt hatte, bin ich meinem Bedürfnis gefolgt, ein Gegengewicht zum Western zu schaffen. Die SF ist Zukunft, offen, explosiv, der Western in sich geschlossen, etwas Vergangenes.“

Im Jahr darauf verlässt er „Pilote“, wird zum Mitbegründer des neuen Magazins „Métal Hurlant“, einer der ersten Comic-Zeitschriften, die sich explizit an ein erwachsenes Publikum wenden, und veröffentlicht dort seine erste mit Mœbius signierte Arbeit in Farbe. Die Aushöhlung narrativer Logik, die er mit „Arzach“ durch Bilderfindungen praktiziert, die wie vom Unterbewusstsein eingegeben wirken, erinnert an den surrealistischen Film. In einer Episode taucht ein Mechaniker auf, der eine Art Projektor reparieren muss, um die unterbrochene Handlung wieder in Gang zu setzen, in einer anderen ist eine Szene so gestaltet, als fände sie auf einer archaischen Leinwand statt. Und am Schluss schwebt wie in Stanley Kubricks „2001: A Space Odyssee“ (1968) ein gewaltiger Monolith vor einem Sternentor.

Wieder geschehen die Dinge, als seien hinter den Kulissen unsichtbare Kräfte am Werk. Als Mœbius eines Tages im März 1975 den Entwurf für ein weiteres Filmplakat abliefert, lernt er im Büro des Produzenten Alexandre Mnouchkine den chilenischen Autor und Regisseur Alexandro Jodorowsky kennen, zu dessen Gedichten er seinerzeit in Mexiko Illustrationen angefertigt hatte. Nach „Montana Sacra“ (1973) plant Jodorowsky nun die Verfilmung von Frank Herberts Science-Fiction-Epos „Dune“ (1963): „Ich brauchte ein ausgearbeitetes Storyboard, der Film sollte auf dem Papier ‚stehen‘, bevor ich mit den Dreharbeiten anfing. Heute geht man an alle Filme mit Spezialeffekten so heran, aber damals war das ungewöhnlich. Ich wollte einen Comic-Zeichner, der einfallsreich und schnell genug war, um mir sozusagen die Kamera zu ersetzen.“ Mœbius: „Er sah mich und sagte: ‚Ich kenne Ihre Comics gut. Wollen Sie an ‚Dune‘ mitarbeiten?‘“ Am nächsten Tag fliegt Mœbius zusammen mit Jodorowsky nach Los Angeles. Während der folgenden neun Monate entstehen etwa 3.000 Zeichnungen von Charakteren, Kostümen und Szenenabläufen. „Wir filmten sozusagen auf dem Zeichenblock“, beschreibt Jodorowsky die Zusammenarbeit später. Letztlich scheitert jedoch die Finanzierung des Projekts, erst 1983 wird der Roman dann von David Lynch verfilmt.

Doch zwischen den beiden Männern entwickelt sich eine tiefe Freundschaft, und 1980 schreibt Jodorowsky für Mœbius das Szenario für „Der Incal“. Viele der visuellen Entwürfe und sogar ganze Sequenzen des nicht umgesetzten Storyboards fließen in den in einer fernen Zukunft angesiedelten Schelmenroman ein, der für den Zeichner Mœbius den endgültigen Durchbruch bedeutet. So kommt Jodorowsky durch Mœbius zum Comic und wird bald einer seiner gefragtesten Autoren, der u. a. auch für Arno, Cadelo und Georges Bess schreibt, und Mœbius betritt die Welt des Films. 1979 entwirft er die Raumanzüge für Ridley Scotts „Alien“, dann zeichnet er das Storyboard für Steven Lisbergers Disney-Produktion „Tron“ (1981), den ersten Film, der überwiegend am Computer generiert wird. „Das Comic-Handwerk ist eine gute Voraussetzung für Storyboards“, so Mœbius. „Die meisten professionellen Storyboarder, vor allem die Amerikaner, arbeiten sehr technisch, unpersönlich. Ich dagegen vertrete die Auffassung, dass die Zeichnungen eine ästhetische Dynamik transportieren sollten, um die Atmosphäre des Films zu kommunizieren.“ 1985 siedelt Mœbius nach Los Angeles über, um auch an „Masters of the Universe“ (1986; Gary Goddard), „Willow“ (1987; Ron Howard) und „The Abyss“ (1989; James Cameron) mitzuarbeiten. Später entwirft er für „Space Jam“ (1996) das futuristische Basketball-Stadion, in dem Bugs Bunny und andere Warner-Bros.-Trickfiguren zusammen mit Michael Jordan um ihre Freiheit kämpfen müssen.

Seite aus Moebius‘ „Der Incal“ (Splitter Verlag)

„Space Jam“ ist nicht Mœbius‘ erste Tuchfühlung mit dem Zeichentrickfilm. Für René Laloux‘ „Les Maîtres du temps“, einer Adaption des Kinderbuchs „L’Orphelin de Peride“ (1958) von Stephan Wul, schreibt er 1982 das Drehbuch, fertigt das Storyboard und entwirft das Produktionsdesign: ein Mœbius-Film. Inzwischen ist sein Pseudonym so etabliert, dass auch die Comic-Version unter diesem Namen erscheint, obwohl er nicht daran mitgearbeitet hat. Der zweite Vorstoß ins Trickfilmgenre folgt drei Jahre später mit „Little Nemo“. TMS, das zweitgrößte Zeichentrickstudio in Japan, plant eine abendfüllende Verfilmung des berühmten Comic-Klassikers, den Winsor McCay von 1905 bis 1914 für amerikanische Tageszeitungen gezeichnet hat, und engagiert Mœbius für das Design. Doch das Script kommt nicht voran, und schließlich steigt Mœbius aus. (1992 realisiert TMS den Film doch noch nach einem Drehbuchkonzept von Ray Bradbury, der einige Ideen von Mœbius übernimmt; Mœbius hingegen schreibt ein neues „Little Nemo“-Comic-Abenteuer für den Zeichner Bruno Marchand.) Auch ein weiteres Projekt mit dem Titel „Internal Transfert“ zerschlägt sich wenig später, es entsteht nur ein dreiminütiger Trailer. Dafür aber geraten langsam die Figuren aus Mœbius‘ Comic-Universum in Bewegung. 1991 inszeniert Mathieu Kassovitz „Cauchemar blanc“, eine Story, die Mœbius schon 17 Jahre zuvor gezeichnet hat, als kurzen Zeichentrickfilm, 2002 folgen 14 vierminütige „Arzach“-Episoden für das Fernsehen (in deren Originalfassung auch Mœbius‘ Stimme zu hören ist).

„Kino ist Zauberei“, hat Mœbius einmal, als er gerade die ersten Filmplakate gestaltete, in einem Interview mit Numa Sadoul gesagt. „Ich habe nie wissen wollen, wie die Bewegung auf der Leinwand zustande kommt. Ich habe es erklärt bekommen, ich habe darüber gelesen, aber irgendwie ist das in meine hintersten Hirnwindungen verbannt worden. Ich will es einfach nicht begreifen: Es ist ein Wunder, Zauberei!“ Doch der Drang, in neue Richtungen aufzubrechen, war stärker, längst hat er eine unübersehbare Spur auch auf der Leinwand hinterlassen, Legendenbildung inklusive. So hält sich etwa hartnäckig das Gerücht, er habe den futuristischen Stadtmoloch für Ridley Scotts „Blade Runner“ (1982) entworfen. Dass der mehr als deutlich an Mœbius‘ Zukunftswelten erinnert, ist in der Tat kein Zufall: Scotts Designern und Filmarchitekten diente vor allem „Der Incal“ als Vorlage.

Als Schöpfer phantastischer Welten ist Mœbius heute ein in der Filmbranche stark gefragter Künstler, der „Mœbius-Touch“ ist in der Fachpresse längst zum festen Begriff geworden. So hat er (neben seinem Kollegen und Jugendfreund Jean-Claude Mézières) maßgeblich auch am Design für Luc Bessons „Le cinquième élément“ (1997) mitgearbeitet, der aufwendigsten europäischen SF-Produktion seit Fritz Langs „Metropolis“. Und mit dem vollständig digital generierten Abenteuer um den Physiker Simon Weir, der durch ein Raum-Zeit-Portal in eine andere Welt katapultiert wird, aus der er sich selbst nicht mehr befreien kann, brachte er 2003 schließlich auch ein erstes eigenes Filmprojekt auf die Leinwand: „Am Anfang hatte ich die Idee für ein ganz spezielles Raumschiff, und davon ausgehend entstanden einige Ideen für die Story.“ Regisseur Frank Foster: „Auf magische Weise fügte sich dann alles zusammen. Ich machte daraus ein neunseitiges Exposé und gab es dem Drehbuchautor, Jim Cox.“ Mœbius: „Es war interessant, was Jim damit anstellte. Er verband meine Geschichte mit einem Märchen und gab ihr so einen klassischen Widerhall.“ Der Titel des Films: „Thru the Mœbius Strip“.

Unter den Filmplakaten, die Mœbius gestaltet hat, ist auch das für Bernard Favres „La Trace“ (1983), dessen Joseph von Richard Berry gespielt wird. Mœbius hat Berry vor einem blauen Hintergrund gezeichnet, auf dem Josephs Spur durch die Schneewüste der Alpen angedeutet ist. Womit wir, wie auf einem Möbius’schen Band, wieder bei „Blueberry“ angelangt sind. Bereits Anfang der 1980er Jahre gab es mehrere Anläufe, das Westernepos zu verfilmen. Laut Jean-Michel Charlier hat auch Sergio Leone Interesse angemeldet, allerdings lediglich eine Handvoll Dollar im Sinn gehabt. Nach Charliers Tod 1989 versandete das Projekt, erst 2004 wird „Blueberry“ nun endlich sein Leinwanddebüt erleben. Nach einem Drehbuch von Matt Alexander und Gérard Brach und mit Vincent Cassel in der Hauptrolle hat Jan Kounen die Suche nach der Goldmine auf der Apachen-Mesa verfilmt, jenes Abenteuer, in dem sich Giraud und Mœbius am Zeichenbrett für einen kurzen Moment Seite an Seite zeigten, bevor sich jeder von ihnen in eine andere Richtung aufmachte. Verbündet haben sie sich immer wieder auch im Kino, unter dem gemeinsamen Credit „Jean ‚Mœbius‘ Giraud“. Das Kino hatte vor 40 Jahren bei der Geburt von „Blueberry“ Pate gestanden, jetzt liefert der Comic die Vorlage für einen Filmwestern. Dass sich die Kreise schließen, ist bei Mœbius immer nur eine Frage der Zeit.

Dieser Beitrag erschien zuerst in: „Mœbius: Welten“, Ausstellungskatalog des Badischen Kunstvereins, Karlsruhe 2004

Andreas C. Knigge, geboren 1957, war Mitbegründer des Fachmagazins „Comixene“, Herausgeber des „Comic Jahrbuchs“ und 16 Jahre Cheflektor des Carlsen Verlags. Neben einem Comic-Lexikon und zahlreichen Sachbüchern zum Thema hat er auch Comic-Szenarios geschrieben. Zuletzt erschien von ihm „Der Griff nach den Sternen. Nick der Weltraumfahrer von Hansrudi Wäscher“.