Fast alles spricht für den 150 Seiten starken Comic. Er erinnert an die hierzulande wenig bekannte Geschichte des Afro-Amerikaners Matthew Hensen, der Robert Peary mehrfach zum Nordpol begleitete und vermutlich auch vor diesem erreichte. Hensen rettete Peary mindestens einmal das Leben und hat ihn über viele Jahre begleitet, doch dieser hat es ihm kaum gedankt. Schwartz zeichnet den alltäglichen Rassismus nach, denen Schwarze noch vierzig Jahre nach der Ende der Sklaverei ausgesetzt waren. Das Ganze wird gekonnt im Rückblick erzählt – wir lesen die Erinnerungen des ehemaligen Polarreisenden, der an seinem letzten Arbeitstag als Hausmeister im Museum of Natural History in New York, in dem nicht zuletzt heilige Steine der Inuit ausgestellt werden, seltsames Meteoritengestein, das Peary nach dem Scheitern einer früheren Expedition mitgenommen hat.

Souverän scheidet sich Schwartz’ Version von den historischen Ereignissen, die als chronologische Datenreihe am Ende des Bandes nachgereicht werden. Hensen arbeitete nicht im Museum, sondern beim Zoll, seine Frau war noch nicht gestorben und die erste Ehefrau wie die Inuit-Geliebte, die Hensen immerhin ein Kind gebar, werden einfach unterschlagen. Warum sollte Schwartz auch von ihnen erzählen? Sein Gegenstand ist das ungleiche, ja ungerechte Verhältnis zwischen dem undankbaren Peary und dem Menschen, dem er das Gelingen seiner Expedition maßgeblich verdankt, eine Ungerechtigkeit, die – daran lässt Schwartz keinen Zweifel – sich gesellschaftlich fortsetzt. Aber setzt sie sich nicht auch in den Geschlechterverhältnissen fort? Und besonders im Verhältnis der Amerikaner zu den Inuit? Allerdings, und Schwartz zeigt, wie ein von Peary zuerst geschätzter, dann aber als lebendes Objekt für das Naturkundemuseum verschleppter Inuit nach seinem Tod als Skelett ausgestellt wird.

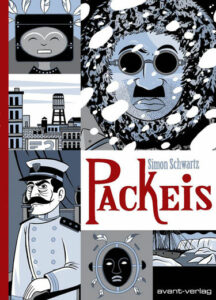

Simon Schwartz: „Packeis“.

Avant-Verlag, Berlin 2012. 176 Seiten. 19,95 Euro

Es scheint, als müsse Hensens Geschichte als Mythos erzählt werden, um sie zu verstehen – und tatsächlich ist sie in jeder Hinsicht von Mythen, auch Selbstmythisierungen umgeben. Aber genau an diesem Punkt bleibt unklar, warum beispielsweise Hensons Buch „A Negro Explorer on the North Pole“ von 1912 im Comic unerwähnt bleibt, obwohl er berichtet, wie Peary Vorträge von Hensen untersagt – der historische Grund war das Buch, im Comic sind es ein paar Fotografien, die Hensen Peary übergeben hat und die er nun in seinem Vortrag nicht zeigen darf. Die konkrete Materialität historischen Geschehens weicht zugunsten ihrer mythisierenden Verdichtung, die sich zwar stets als Konstruktion zu erkennen gibt, in der Simon Schwartz’ Held aber seltsam passiv erscheint. Er ist seinen weißen Herren ausgeliefert, und zeigt sich unwillig in einer Zeit, in der die Toiletten noch segregiert sind, sich für seine Rechte einzusetzen. Die so entstehende Lakonie passt selbstverständlich wunderbar zum „Packeis“, in dem eben auch die Rassenverhältnisse festgefroren sind. „Der Blick des Teufels“, so deutet ein Inuit im letzten Panel das Schicksal Hensens, „brennt einem für immer auf der eigenen Haut.“

Doch die Anklage, die darin auch zu lesen ist, wird eben nicht gesellschaftlich, politisch oder auch nur auf den Comic gewendet. Schwartz versteht es durchaus, Motive populärer Kultur einzuweben – am deutlichsten mit einem Plakat für eine Minstrel-Show. Eine große Schwarzenkarikatur wirbt mit Ohrring und breitem Grinsen für das Wood’s Theater. „Doch Tahnusuk, der Teufel, verhöhnte Mahrt Paluk“ leitet der Text mit der Inuit-Erzählung die Szene ein und macht alle Zweideutigkeit, die dem blackface der Minstrel Show eignet, zunichte. Denn so sicher die Schwarzen von Weißen im Minstrel verhöhnt wurden, so sicher gibt es in ihnen auch eine unübersehbare Liebe – und nicht zuletzt die Wiederaneignung des Minstrel durch zeitgenössische afro-amerikanische Komiker wie Bert Williams. Indem Schwartz blackface ganz einseitig auslegt, verzichtet er darauf, seine eigenen Zeichnungen zu befragen – als Karikaturen.

Schwartz’ Figuren stehen unübersehbar in der grafischen Tradition der „Mosaik“-Hefte von Hannes Hegen, die mit ihrer epischen „Amerika“-Serie Ende der 1960er Jahre einen nur selten erreichten Standard von Geschichts- und Genreerzählung vorgelegt haben. Schwartz aktualisiert das Repertoire durch seine konkrete Historisierung – aber ein entscheidendes Moment lässt er fallen. Die Helden des „Mosaik“, die Digedags, sind kleine Kobolde, die noch in den ausweglosesten Situationen – immerhin erzählt die „Amerika“-Serie aus der Zeit der Sklaverei – handlungsfähig bleiben und so daran erinnern, dass es möglich ist, gegen die Großen, selbst gegen etwas so Großes wie den Rassismus zu agieren. Die Handlungsfähigkeit von Matthew Hensen beschränkt sich demgegenüber auf seine Arbeit als Schiffszimmermann und Polarforscher. Der slapstickhafte Humor der Digedags wird vom elegischen Ton eines Helden ersetzt, der sein Leben lang gedemütigt wurde und nun – das Packeis im Herzen – einsam in Rente geht. Sicherlich erweitert der Hamburger Zeichner mit seiner Graphic Novel den Darstellungsraum der Comics, aber um welchen Preis?

Diese Kritik erschien zuerst am 27.12.2012 auf: CulturMag

Ole Frahm, 1967 geboren, ist Mitbegründer der Arbeitsstelle für Graphische Literatur (ArGL) an der Universität Hamburg, Mitglied der Künstlergruppe LIGNA und des Freien Senderkombinats (FSK) Hamburg und lehrt in Hamburg, Lüneburg und Kiel. Er hat zahlreiche Aufsätze und Rezensionen zum Comic veröffentlicht und mit einer Arbeit über Art Spiegelmans „Maus“ promoviert.

Seite aus „Packeis“ (Avant-Verlag)