Wenn Intisar nach Hause kommt, wirft sie zuerst den Autoschlüssel auf die Ablage, schält sich aus ihrem Ganzkörperschleier und zündet sich eine Zigarette an. In Jeans und T-Shirt knotzt sie sich auf die Sitzpölster in ihrem Bereich der Wohnung, trinkt Tee, raucht eine Tschik nach der anderen und erzählt. Zu berichten hat sie einiges.

Intisar ist Spitalsärztin im Jemen. Ihr ganzer Stolz ist ein Toyota Corolla Baujahr 1984, blau mit schnittigen gelben Streifen an der Seite – das titelgebende Gefährt des Doku-Fiction-Comics „Intisars Auto“. Tief verschleiert bis auf einen Schlitz um die Augen liefert sie sich in den verstopften Straßen von Sanaa wilde Rennen mit ihren männlichen „Konkurrenten“. Schaut sie ein Autofahrer auf der Nebenspur nur schief an, überholt, schneidet und bremst sie ihn aus – koste es was es wolle. Sie kann einfach nicht anders: „Denn es macht unheimlich Spaß, einen Mann auf seinem Terrain zu schlagen“, sagt sie und dreht den neuesten Hit von Rihanna, der aus dem Autoradio dröhnt, noch etwas lauter auf. Das Gaspedal ist ihr Mittel zur Gleichberechtigung.

Frauen dürfen im Jemen, im Gegensatz zum Nachbarland Saudi-Arabien, am Steuer sitzen. Dennoch ist es absolut verpönt und gilt wie so vieles, was für Frauen im Großteil der restlichen Welt vollkommen selbstverständlich ist, als „unehrenhaft“. So wie Frauen, die Zigaretten rauchen, als Huren gelten. Intisars Vater, ein Geschäftsmann, der mit Plastiksprengstoff reich geworden ist, lebt seit der Scheidung von ihrer Mutter getrennt von der Familie. Nichtsdestotrotz müssen Intisar, ihre Schwester und ihr Bruder regelmäßig antreten, um ihm zu „huldigen“ – auch wenn er sich nicht viel um sie schert. Eines aber ist klar: Von dem Auto darf er nichts wissen.

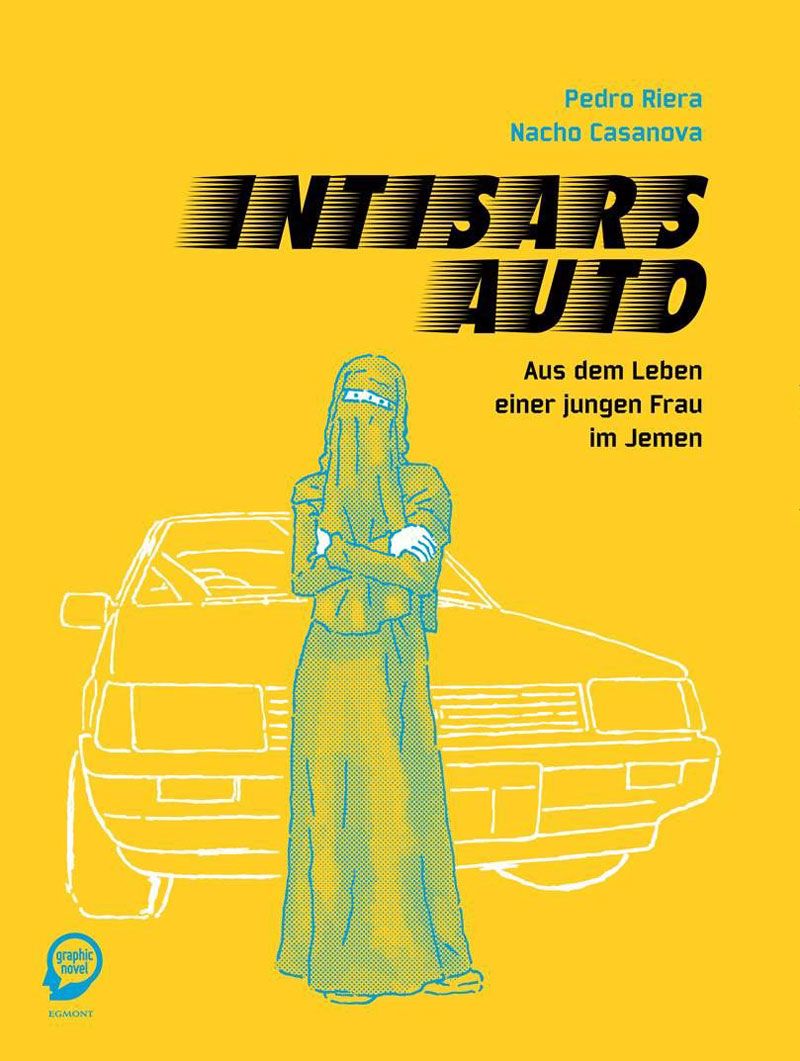

Bild aus „Intisars Auto“ (Egmont Graphic Novel)

Zwangsverheiratung und Machtmissbrauch

In „Intisars Auto“ rollt der spanische Autor Pedro Riera den Alltag einer jungen Jemenitin auf, die sich nicht unterkriegen lässt. Die sich nicht abfinden will mit den Zuständen in einem Land, in dem Frauen wie Unmündige behandelt werden und keine Entscheidung ohne die Zustimmung eines Mannes treffen können, wo Zwangsverheiratung an der Tagesordnung ist und die Geschlechtertrennung auf allen Ebenen zu ständigen Missverständnissen führt – wenn nicht zu grobem Machtmissbrauch und Gewalt.

Pedro Riera und seine Frau Aliénor Benoist verbrachten zwischen 2009 und 2010 ein Jahr im Jemen. 40 Interviews führten die beiden mit jemenitischen Frauen – meist unter Geheimhaltung, um ihnen keine Probleme zu machen. Ihre Geschichten verdichtete Riera zu einem Comic mit dokumentarischem Charakter, zeichnerisch umgesetzt von Nacho Casanova. 2014 ist „Intisars Auto“ bei Egmont auf Deutsch erschienen.

Krieg und Terror

Intisar – der Name ist arabisch für „Sieg“ – steht für eine ganze Generation junger muslimischer Frauen, die sich auch 2011 bei den Protesten im Zuge des arabischen Frühlings Gehör verschafften und öffentlich sichtbar wurden. Ihre Lage dürfte sich im Zuge der politischen Entwicklungen aber nicht verbessert haben: Seit Jahren ist der Jemen Kampfgebiet von schiitischen Houthi-Rebellen, sunnitischen Stammeskämpfern und der Al-Kaida. Erst dieser Tage haben die Houthis die Macht in der Hauptstadt Sanaa übernommen und die Regierung in den südlichen Landesteil vertrieben.

Im Mittelpunkt von „Intisars Auto“ steht der alltägliche Kampf, den Frauen gegen Männer auszufechten haben – sie haben denkbar schlechte Karten dabei. Wie sich das anfühlt, zeigt die Graphic Novel auf knapp 200 Seiten recht eindrucksvoll: Wir blicken durch die Augen von Intisar, schlagen uns mit ihr herum mit alltäglichen Hürden und Freuden, können nachvollziehen, was sie denkt über die Gesellschaftsverhältnisse in dem von Bürgerkrieg und Terror geprägten Land, über westliche Mohammed-Karikaturen und das Wesen des Islam.

„Ich kenne keine Frau, die den Nikab aus Überzeugung trägt“, sagt Intisar etwa in einer der 24 Episoden, die sich jeweils nur über wenige Seiten ziehen. Der Nikab, also der Schleier, der das Gesicht bedeckt und nur die Augen freilässt, habe nichts mit Religion zu tun, sagt sie, sondern sei eine moderne Erfindung, die aus Saudi-Arabien importiert wurde. „Manche werden von ihren Vätern oder Ehemännern dazu gezwungen. Die meisten aber tragen ihn, um auf der Straße nicht belästigt zu werden.“ Daraus ergibt sich die paradoxe Situation, dass Frauen in der ninjaartigen Ganzkörperverschleierung mehr Freiheiten genießen können: In einem frauenverachtenden System bekommen sie so auch Zugang zu Orten, die ihnen sonst verwehrt bleiben würden. Sie können Unis besuchen und Jobs ausüben oder einfach ohne Mann auf den Markt gehen. Mit Nikab lassen sich aber auch gut Dinge tun, bei denen man nicht erkannt werden will. Sich mit einem Lover treffen zum Beispiel – oder mit dem Auto dahinbrettern wie der ärgste Rowdy.

Die Welt hinter dem Ganzkörperschleier

Sobald sich die jungen Frauen in der Privatsphäre bewegen, zumindest jene der oberen sozialen Schichten, scheint alles in bester Ordnung: Nagellack und Handygetippse, besprochen wird die neueste Musik, die aktuelle Hidschab-Mode (das ist das Kopftuch) und die nächste Party – for women only versteht sich. Draußen auf der Straße dominieren die Männer das Blickfeld, verschleierte Frauen wie Schatten im Schlepptau. Im Comic tauchen Männer hauptsächlich als düstere Nebenrollen auf: Mit Sandalen und Kalaschnikows kauern sie am Straßenrand, lümmeln mit Katkugeln in der Backe herum, glotzen Frauen nach oder weisen sie in ihre Schranken. Nur Saleh, Intisars 21-jähriger Bruder und als „Wali“ bwz. „Betreuer“ für die weiblichen Familienmitglieder verantwortlich, widersetzt sich ebenso den gesellschaftlichen Zwängen und unterstützt seine Schwester, wo er kann – selbst wenn er dafür die Prügel des Vaters einstecken muss.

Bild aus „Intirars Auto“ (Egmont Graphic Novel)

Intisar kämpft sich trotz aller Einschränkungen durch: Sie hat nicht lockergelassen, bis ihr Vater ein Studium in Damaskus erlaubt hat – auch wenn er ihren Job im Krankenhaus nur duldet. Immer wieder schafft sie es, Verbote zu umgehen und sich dem Zugriff der Männer um sie zu entziehen. Wie viel ihre Stimme gegen das Machtwort eines Mannes zählt, sieht sie, als sie von einem ehemaligen Patient gestalkt wird. Auch wenn Intisar selbstbewusst und keineswegs auf den Mund gefallen ist – überall lauern Fallen.

Riera und Casanova geben im Gefolge von dokumentarischen Comics wie „Persepolis“ von Marajane Satrapi, den Berichten von Guy Delisle und den Reportagen von Joe Sacco berührende, teils überraschende Einblicke, die landläufige Klischees schnell zerbröseln lassen. Nicht nur, wenn es darum geht, dass Intisar westliche Pop-Sängerinnen wie Rihanna und Beyoncé als feministische Vorbilder ansieht. Oft sind es einfach starke Bilder, die einem zum Nachdenken bringen: Verhüllte Frauen beim Bowlen oder vor Schaufenstern mit freizügiger Unterwäsche zum Beispiel.

Ominöser Ehrbegriff

Mit feinem Gespür für Details und einer guten Portion Humor hebelt der Comic die Doppelbödigkeit des ominösen Ehrbegriffs aus, bei dem es hauptsächlich darum zu gehen scheint, sich dem gesellschaftlichen Druck unterzuordnen – ohne Sinn und Verstand. Scharf kritisierend, teils lakonisch, teils zynisch, kommentiert Intisars Stimme direkt oder aus dem Off die Lage der Frauen in diesem zerissenen Land zwischen allgegenwärtigem Kat-Drogenrausch und terroristischen Milizen. Ein ausführlicher Anhang mitsamt von Fotos beschreibt neben der Entstehungsgeschichte der Graphic Novel auch die Gebräuche im Jemen noch näher.

Die dünnen schwarzen Linien, hinterlegt nur von grauen Schattierungen und braunen Hintergrundschemen, scheinen zu vermitteln, wie brüchig der Wille zur Auflehnung gegen Normen ist, wie schnell sich wieder das Blatt wenden kann, wenn man hilflos den Machtstrukturen ausgeliefert ist. Dennoch: Das Buch versucht Hoffnung zu geben auf eine Zukunft, in der Menschen wie Intisar sich durchsetzen können. Sie weiß: Je mehr Druck auf sie einwirkt, desto stärker wird sie.

Dieser Beitrag erschien zuerst am 10.03.2015 auf dem Standard-Comicblog Pictotop.

Karin Krichmayr arbeitet als Wissenschaftsredakteurin für Der Standard. Außerdem betreibt sie für die österreichische Tageszeitung den Comicblog Pictotop.

Pedro Riera (Autor), Nacho Casanova (Zeichner): „Intisars Auto – Aus dem Leben einer jungen Frau im Jemen“. Egmont Graphic Novel, Berlin 2014. 224 Seiten. 20 Euro (nur noch antiquarisch erhältlich)