Es gibt großartige, meistens amerikanische Romane über das, was man so „Teenage Angst“ nennt. Dazu zählt nicht nur das Gefühl, aus der Geborgenheit der Kindheit heraus zu müssen, die Liebe zu entdecken, dem Tod zu begegnen, zu bemerken, wie allein man sein kann, und dass man vielleicht verdammt schlecht von einem Trip wieder herunter kommt. Es sind auch die Kleinigkeiten der Ungleichzeitigkeit, die Dinge, die plötzlich einen anderen Sinn bekommen, die Geschichten, die sich nicht mehr von selber zu Ende erzählen und schon gar nicht von anderen zu Ende erzählt werden, wie die von dem Jungen, der am Montagmorgen mit einer Matratze in den Wald geht, einfach so, die Spiele, die plötzlich wirklich keinen Spaß mehr machen, die fixe Idee, man wäre nicht in einem Leben, sondern in einem Film – oder in einem Comic.

Lukas Jüliger (Text und Zeichnungen): „Vakuum“.

Reprodukt, Berlin 2012. 128 Seiten. 20 Euro

Er kriecht von den Rändern langsam in das Zentrum der Teenage Angst. Er gibt dem Abschied vom letzten Sommer eine magische Dramaturgie. Er baut Szenen von immenser Dichte neben Bildern von betörender nächtlicher Vagheit. Natürlich gibt es die Modellsituationen, die wir kennen. Die Übersensibilität und die Ignoranz, das Verlassenwerden, der Tod eines Jungen, das Abdriften eines Freundes in Wahn und Isolation, die Liebe, der Sex. Aber darauf kommt es nicht an. Das alles ist eingebettet in einen konstanten Fluss zwischen Alltag und Traumwelt.

Ziemlich sanft schleicht sich das Grauen in die Kleinstadt. Die Erwachsenen, Eltern, Lehrer kommen allenfalls am Rande vor; der Angestellte in der Morgue will sich nicht fotografieren lassen. „Vakuum“ handelt nicht davon, wie man in eine Welt hineinwächst, sondern wie man aus ihr hinausgleitet.

Seite aus „Vakuum“ (Reprodukt)

Aber selbst in den erschreckendsten Momenten kennt „Vakuum“ immer noch Auswege, Mehrdeutigkeiten, Traumresonanzen. David Small dagegen erzählt in „Stiche“ seine Kindheit in den fünfziger Jahren. Eine Kindheit, bei der es ein einziges großes Wunder ist, dass er sie überlebt hat. Schon das allererste Bild, Detroit im schwarzen Nebel seiner Fabrikschornsteine, lässt nichts Gutes erahnen. (Aber davor haben wir als Prolog gleichsam schon die Geschichte einer Rettung gesehen: Ein Junge, David vermutlich, verschwindet in seinem Zeichenblatt.)

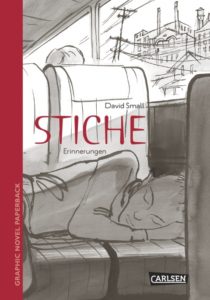

David Small (Text und Zeichnungen): „Stiche“.

Carlsen, Hamburg 2014. 336 Seiten. 14,90 Euro

In dieser Familie spricht man nicht miteinander, schon gar nicht über Gefühle, man drückt sich anders aus, und wie man das macht, ist lebensgefährlich für jeden. David überlebt nicht nur die Trostlosigkeit dieser Kindheit und die Krebsoperation, sondern mit der Hilfe eines Psychiaters (der die Form eines weißen Kaninchens angenommen hat) auch die Ablösung von dieser Familie als Krankheit. David Small wird zuerst Theaterautor, dann Kunstlehrer, Texter und Zeichner von wundersamen Kinderbüchern (die, wenn man’s genau nimmt, meistens von kleinen und großen David Smalls handeln, die sich auf irgendeine Weise selbst erfinden müssen, weil ihnen kein Familienroman einen Halt im Leben gibt), und dann gelingt ihm mit „Stitches“ das Kunststück, sich zugleich das eigene Grauen vom Leib zu zeichnen und ein ungeheuer intensives Zeitbild zu entwerfen.

Seine Zeichnungen scheinen skizzenhaft und beweglich; „Stiche“ ist mit seinen 328 Seiten ein echter Pageturner. Zugleich aber versteht es Small, in den Körperhaltungen und Blickwechseln, mit Lichteinfall und Traumsequenzen, sehr tief in die Seelen seiner Protagonisten einzutauchen. Man sollte diesen graphischen Roman mindestens zweimal lesen: Einmal ganz und gar ergriffen vom Weg des Helden, wie einen Lebensfilm, der die ungeheuerliche Arbeit von Überleben und Befreiung aus dem Gefängnis einer sehr grauen Lebensfeindlichkeit vor unseren Augen entfaltet. Und einmal mit dem Interesse für die Einzelheiten in der Zeichenkunst David Smalls, der in einem einzigen Panel so viel an Leere, Angst und Zorn unterbringt, dass nur das allerletzte Bild, ein Traum, die Erlösung bringen kann.

Dieser Text erschien zuerst in: Jungle World 19/2013

Hier findet sich eine weitere Kritik zu „Vakuum“.

Georg Seeßlen, geboren 1948, Publizist. Texte über Film, Kultur und Politik für Die Zeit, Der Freitag, Der Spiegel, taz, konkret, Jungle World, epd Film u.v.a. Zahlreiche Bücher zum Film und zur populären Kultur, u. a.: Martin Scorsese; Quentin Tarantino gegen die Nazis. Alles über INGLOURIOUS BASTERDS; Blödmaschinen. Die Fabrikation der Stupidität (zusammen mit Markus Metz); Tintin, und wie er die Welt sah. Fast alles über Tim, Struppi, Mühlenhof & den Rest des Universums; Sex-Fantasien in der Hightech-Welt (3 Bände) und Das zweite Leben des ›Dritten Reichs‹. (Post)nazismus und populäre Kultur (3 Bände). Kürzlich erschien in der Edition Tiamat Is this the end? Pop zwischen Befreiung und Unterdrückung.