Es ist eine Binsenweisheit, dass Comickultur stets im Wandel ist. Kultur – sowohl im Sinne einer Menge von kulturellen Erzeugnissen als auch im Sinne der Gesamtheit der Praktiken, Ausdrucksweisen und Traditionen einer Gruppe von Menschen – verändert sich kontinuierlich. Ein Blick in die eigene Erinnerung, so trügerisch sie ist, kann darüber intuitiv Aufschluss geben. Dieser Blick steht jedoch nur denen offen, die erinnerbare Erfahrungen auch tatsächlich gemacht haben. Wir anderen können den Augenzeugenberichten glauben, oder (und!) andere Quellen hinzuziehen, zum Beispiel Zeitungsberichte, behördliche Unterlagen, oder aber auch eben jene kulturellen Erzeugnisse. Solche Kulturprodukte – Romane, Gedichte, Theaterinszenierungen usw. – zu verstehen, bedarf analytischer Herangehensweisen, wie sie die Geisteswissenschaften entwickelt und erprobt. (Diese Herangehensweisen unterliegen selbst dem kulturellen Wandel.)

„Na und?“ ist ein solches Kulturprodukt; es kann uns Aufschluss geben über die vergangene Comickultur in der Bundesrepublik Deutschland (West) um 1970 (Abb. 1). Susanne Kilians Buch erscheint als Zeitdiagnose 1972 im erst zum Herbst davor gegründeten Kinder- und Jugendbuchprogramm Beltz & Gelberg. Dem Nachwort, das Kilian zusammen mit Verleger Hans-Joachim Gelberg verfasst hat, ist zu entnehmen, dass sich die vier enthaltenen Erzählungen an Kinder richten, aber „vielleicht“ auch von Erwachsenen gelesen würde. Die Prämisse der Anthologie ist es, Kinder von acht und zehn Jahren aus ihrem Alltag berichten zu lassen: „von einem ganz normalen Alltag, ohne außergewöhnliche Ereignisse“. Die Kinder treten unter den Pseudonymen Hans (10), Karin (8), Jürgen (8) und Barbara (10) auf. Ihre „Berichte“ sind unterschiedlich angelegt, zwei als Ich-Erzählung („interne Fokalisierung“ in der erzähltheoretischen Terminologie des französischen Literaturwissenschaftlers Gérard Genette), zwei mit Er-Erzähler („externe Fokalisierung“). Orthographie, Stil und Komplexitätsgrad der Erzählungen lassen nicht daran zweifeln, dass es sich in keinem Fall um einen unbearbeiteten Bericht eines acht- oder zehnjährigen Kindes handelt. Indirekt wird dies auch offengelegt, indem ein (fingierter?) korrigierter und benoteter Schulaufsatz von Barbara abgedruckt wird, der von der gedruckten Erzählung stark abweicht.

Zusätzlich zu dieser und anderer Reproduktionen, auf die ich noch zurückkommen werde, ist jede Erzählung mit einer Fotostrecke versehen, die in mehr oder minder enger Bildfolge erzählend oder illustrierend die „Berichte“ begleitet. Während die Texte im Nachwort realen Kindern zugeschrieben werden, die unter Pseudonym auftreten („Weniger wegen der echten Kinder als wegen der echten Eltern.“), werden die fotografierten Kinder als Schauspielerinnen und Schauspieler ausgewiesen, gleichzeitig wird aber auch ihre Authentizität behauptet: „Vieles im Text entsprach den eigenen Erfahrungen der ‚Fotokinder‘. So fiel es ihnen nicht schwer, sich in den ‚Rollen‘ zurechtzufinden, auch wenn die Situation nicht immer angenehm war. Hans zum Beispiel mußte an einem eisigen Wintertag unter die kalte Dusche. Und seine Prügelei mußte echt wirken – also mußte sie echt sein.“Dieser Authentizitätsanspruch unterstreicht die Intention des Buches. Kilian steht in einer um 1900 begründeten Tradition sozialreformatorisch orientierter Gesellschaftskritik – man denke an Upton Sinclairs „The Jungle“ (1906) und Jacob Riis’ Fotoreportage „How the Other Half Lives“ (1890) oder an Günter Wallrafs Reportagen aus den 1960 bis 1980er Jahren. Kilian will folglich nicht bloß über Konflikte zwischen Kindern und Eltern sowie Kindern und Kindern informieren: „Kinder, die das Buch lesen, sollen dabei erfahren, daß es anderen ähnlich geht oder auch so wie ihnen selbst, manchmal vielleicht auch schlechter. Sie sollen erfahren, daß sie mit ihren Problemen nicht ganz allein sind.“ Dass dabei die Kinder ganz überwiegend als Opfer des Elternhauses erscheinen, ist der Perspektivierung durch Kilian geschuldet: „auf der einen Seite die Kinder, auf der anderen die Erwachsenen“.

Mit Blick auf die Comickultur der 1970er Jahre sind zwei der vier Erzählungen interessant: die erste – Hans möchte stark sein, so stark wie Tarzan – und die vierte: Barbara langweilt sich, wenn sie allein ist. Beide Erzählungen informieren nebenbei über zwei Modelle des Umgangs mit Comics, die für die Zeit um 1970, wie wir annehmen dürfen, typisch waren, aber auch darüber hinaus relevant sind.

Stark wie Tarzan?Hans lebt mit seiner kleinen Schwester Katrin und seinen namenlosen Eltern in einer namenlosen Stadt, wo er auf eine namenlose Schule geht. Hans erfüllt das Stereotyp der „Brillenschlange“ – intellektuell begabt, körperlich aber seinen Mitschülern unterlegen. Auch fotografisch wird er so inszeniert (Abb. 2). In seiner Klasse ist er der Primus, was ihm mehr Leid als Freude bringt, denn von den männlichen Mitschülern wird er unterdrückt und ausgebeutet: Sie zwingen ihn dazu, sie abschreiben zu lassen, vorzusagen usw. und erhalten die installierte Hierarchie durch physische und psychische Gewalt. Hans‘ Vater schreibt seinem Sohn ein konservatives Männlichkeitsideal als einziges mögliches Rollenbild vor, das zugleich unbedingte physische und intellektuelle Durchsetzungsfähigkeit verlangt. Der vom Vater ausgeübten körperlichen Rohheit und psychischen Distanziertheit steht ein Kind gegenüber, dessen Stärken vor allem im intellektuellen Bereich liegen, das sich aber auch liebevoll um die kleine Schwester kümmert. Und zwar gerade, wenn die Eltern nicht anwesend sind.

Angesichts der unerfüllbaren Erwartungen wendet sich Hans einer eskapistischen Comiclektüre zu. Er übt – im Keller – Tarzans Kampfschrei und probiert, rohes Fleisch zu verzehren. Aus seiner körperlichen Unterlegenheit wächst in Hans eine Ermächtigungsfantasie. Er will seinen Körper nach Tarzans Vorbild optimieren: „Hans möchte stark sein, stark wie Tarzan. Der würde sie alle zerquetschen an seiner breiten Brust. […] Im Schaufenster sieht er einen Pappkarton mit dem Bild eines kräftigen Mannes darauf. […] Er sieht aus wie Tarzan, hat genau solche Muskeln.“ (S. 15) Der Expander, für den der Mann wirbt, wird für Hans zur fixen Ideen, denn er soll ihm Zugang verschaffen zu dem einzigen ihm vertrauten Männlichkeitsideal: „Hans stellt sich vor, wie er mit einem Lendenschurz aussieht! Und wie er mit Muskeln aussähe. Er hätte den Expander am liebsten schon jetzt.“ (S. 34) Der Kunsthistoriker Günter Metken hat die Vorbildhaftigkeit Tarzans 1970 treffend beschrieben: „Tarzan steht in der Nachfolge alter Erlösungs- und Rettermythen. In seinem ‚Reich‘ hält er Ordnung. Er hilft aber auch idealistisch allen Schwachen und in Not geratenen. Tarzan trägt alle stereotypen Zeichen solcher Gestalten: ist er rein [sic], wohlgestaltet und schön, dazu immer ernst und bedeutsam. Seine großen Gesten strahlen Würde und natürliche körperlich-geistige Überlegenheit aus, seine Sprache ist schlicht, entschlossen, ohne jede Vulgarität“. Es ist dieses unerreichbare Ideal, das Hans vorschwebt.

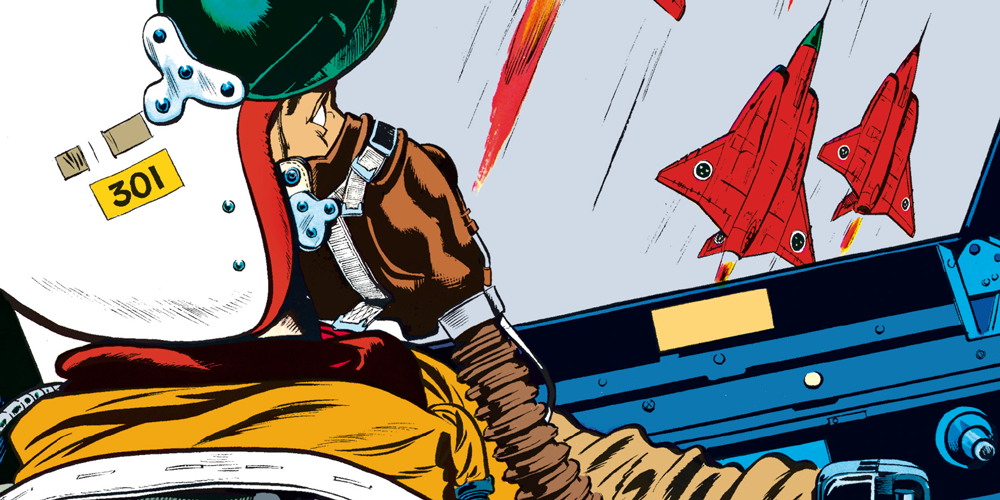

In der Erzählung kauft Hans heimlich ein neu erschienenes Tarzanheft, das sich anhand eines Fotos, auf dem der Junge das Heft unter sein Hemd schiebt, leicht identifizieren lässt. Es handelt sich um „Tarzan. Sohn der Affen“ Nr. 63 aus dem Aachener Bildschriftenverlag. Die darin erzählte Geschichte „Tarzan triumphiert“ wird im Text genannt und sogar eine Passage daraus schwarz-weiß reproduziert, allerdings drastisch gekürzt und verändert. Im Kinderbuch besiegt Tarzan einen Löwen und bietet ihn einer anderen Figur als Frühstück an, der nur ausnahmsweise nicht gleich roh verzehrt werde solle (Abb. 3). Kilians Tarzan lässt im ersten Panel unvermittelt wissen, „[d]as Verbrechen ist, wo der Mensch ist … und nur dort!“, um im nächsten Panel plötzlich mitten im Kampf mit einem Löwen zu stehen, den er im dritten Panel besiegt. Augenscheinlich stößt er daraufhin seinen Triumphschrei aus, nun umgeben von Affen. In den letzten beiden Bildern spricht er nun mit einer wiederum unvermittelt erscheinenden Nebenfigur über das Frühstück. Es liegt nahe, die Seite so zu verstehen, dass Tarzan das Fleisch des Löwen verzehren will; ein genauerer Blick offenbart jedoch, dass es vielmehr um einen horntragenden Wiederkäuer geht.

Im Vergleich zeigt sich, dass die scheinbar vollständige Comicseite aus vier verschiedenen Szenen zusammengeklittert ist. Indem Kilian sechs Panels nach Gutdünken auswählt und in verzerrender Weise neuarrangiert, erzählt sie eine eigene, grob vereinfachte Tarzan-Geschichte. In der eigentlich im Comicheft erzählten Geschichte rettet Tarzan einen Geologen und seine Begleiter vor dem besagten Löwen, bevor er später in der Handlung Paviane vor einem Leoparden bewahrt, um mit deren Hilfe weißen Verbrechern auf die Fährte zu kommen. In einer Parallelhandlung wird mit Lady Barbara Collis eine Fliegerin eingeführt, die alleine von Kairo zum Kap der guten Hoffnung fliegen will, jedoch über Tarzans Reich mit dem Fallschirm abspringen muss. Sie landet bei einem Stamm aus Nachfahren weißer Schiffbrüchiger, die sie als „Sendbote des Himmelsgottes“ verehren und sich vor ihr in den Staub werfen. In einer bemerkenswerten Umkehrung rassistischer Stereotype erblickt Collis die Stammesangehörigen voller Verwunderung: „Ein weißes Volk … Wilde … im Herzen Afrikas! Aber was für schreckliche Gesichter!“ Sie findet eine Vertraute in der Stammesangehörigen Jezebel. Mit ihr führt sie ein Gespräch über die Welt außerhalb des Dschungels. Im Anschluss rettet sie obendrein Jezebel vor den Männern des Stammes, die sich von Jezebels Nähe zu Collis bedroht sehen. Das Tarzan-Heft besteht nicht nur den Bechdel-Test, es bietet – im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten einer Abenteuergeschichte voller idealtypischer Figuren – sogar ein nennenswertes weibliches Identifikationsangebot.

Gleichwohl muss Hans das Heft heimlich kaufen, weil ihm die Comiclektüre streng untersagt ist, obschon die Tarzan-Geschichten auch genau jenes Männlichkeitsideal bedienen, das der Vater vorgibt: „Er muß die Comic-Heftchen gut verstecken. Einmal hatte Katrin eins erwischt und war damit zur Mutter gerannt. ‚Das Zeug liest du mir nicht! Da steht lauter Schmutz und Schund drin!‘ Sie hatte es mittendurch gerissen. Und noch mal mittendurch. Dann war es im Mülleimer gelandet.“ (S. 19f.)In Hans’ Geschichte – die pessimistisch damit endet, dass der Junge im Schlaf schluchzt und weder der Hauptfigur noch den Leserinnen und Lesern einen potentiellen Ausweg angeboten wird – erkennen wir das Modell der identifikatorischen Lektüre. Hier wünscht einer nachahmen zu können, was ihm in einem Text als Entwurf vorgestellt wird. Auf der Suche nach einer eigenen Identität findet Hans im Tarzan-Comic ein ultramaskulines Männerbild vor, welches das vom Vater vorgegebene Rollenbild ins unerreichbare Ideal verlängert. Dieses Rollenbild und die damit verbundenen Verhaltensmuster bieten die Aussicht, das auf körperliche Potenz fixierte Umfeld – in dem Hans von Vater und Mitschülern mit realen und simulierten (und dann in reale Gewalt umschlagende) Zweikämpfen und Penisvergleichen („Unser Bester, unser Hänschen hat ein winzig kleines Schwänzchen!“, S. 12) drangsaliert wird – überwinden zu können.

Nach einer Phase der Comicverachtung in den 1950er und 1960er Jahren, die als Schmutz-und-Schund-Kampagne bekannt ist, werden in den 1970er die Positionen differenzierter. Karl Riha urteilt 1970, „wenn es gelingt, die Fesseln des schlecht Allgemeinen, in dessen Gefahr auch die Satire immer steht, abzustreifen, hat die Aufbereitung der Comics zu einem literarischen und vor allem kritischen Genre eine gute Chance!“ (Riha, S. 39) Kritisiert wird die kommerzielle Produktion insbesondere von Comicheften seit den 1930er Jahren. „Die Veränderungen, denen die Comics auf der neuen ökonomischen Basis unterliegen, sind ablesbar an den Titelhelden, die nun auf den Plan treten und in zunehmendem Maß repräsentativ werden für das sub- oder trivialliterarische Phänomen: ‚Phantom‘, ‚Superman‘ […], ‚Tarzan‘, der Urwaldmensch und Lianenakrobat; keine Ausgeburten des Witzes mehr, nicht mehr Satire, Komik oder Humoreske, sondern Personifikation unterströmiger Wunschbilder, Projektionen irrationaler Verführung, aufgeladen durch Zukunftsvision oder Erinnerung an dunkle, mythische Vergangenheit. […] Nicht mehr wie bei den frühen Comics stellen Karikaturisten von Beruf, sondern kommerzielle Illustratoren und Gebrauchsgraphiker aus der Werbebranche das Hauptgros der Verfasser. Sie werden von Agenturen unter Vertrag genommen, die den Markt beherrschen und ein strenges Diktat ausüben: die Serien werden auf ganz bestimmte Leserschichten angesetzt. Finanzieller Erfolg wird zum wesentlichen Kriterium“ (Riha, S. 12).

Als Produkte amerikanischer Massenproduktion und Agenten des Kapitalismus kritisieren die zeitweilige Kommune-1-Mitbewohnerin Dagmar von Doetinchem und der Journalist Klaus Hartung 1974 Comics vehement: „Man kann sagen, daß insbesondere bei den Superheldencomics Gewalt ständig thematisch ist, aber genaugenommen handelt es sich dabei mehr um Gewaltakte denn um Gewalt, d. h., in den seltensten Fällen wird die Frage der Gewalt erörtert, vielmehr gehört es gewissermaßen zu den ‚Lebensäußerungen‘ der Superhelden, Gewaltakte zu produzieren.“ (v. Doetinchem/Hartung, S. 169). Und weiter: „Es ist ja das Charakteristische der Superhelden, daß sie keine andere menschliche Qualität darstellen, sondern als das reine abstrakte Überlegensein nichts mehr sind als die vielfache Potenz der Normalität.“ (S. 170). Bei Superhelden, denen Tarzan ähnlich genug ist, finden Kinder die „Möglichkeit der Ego-Ausweitung […] Comics dienen ihm als Mittel des Ego-Aufbaues und sehr bald als Quelle reiner Unterhaltung. Andere Kinder mit starker Elternfixierung und wenig Eigenverantwortung müssen erleben, daß sie sich nicht immer auf die Einsicht und Gerechtigkeit der Eltern verlassen können. […] Aus diesem Grund suchen sie vollkommenere Vater-Figuren in den Superhelden und werden so Comic-Fans.“ (Otto Hesse-Quack, zit. bei Giffhorn, S. 153) Hans strebt nach dieser Überlegenheit, um sein Ich abzusichern. Das Versprechen der Realisierung des hypermaskulinen, hypertrophierenden Körpers findet Hans jedoch nicht im Comic – dort existieren davon nur Bilder –, sondern in dem mit sehr ähnlichen Bildern beworbenen Expander, der das Ausdehnen des Körpers sogar im Namen trägt. Der Kraftsport, der im späten 19. Jahrhundert als Zirkus- und Varieté-Nummer aufkommt, stand schon an der Wiege der Superheldencomics.

Wider die Langeweile

Barbaras „Eintagserzählung“ ist geprägt durch den Gegensatz von dem Wechsel von Freiräumen, die selbst zu gestalten und zu strukturieren mit zehn Jahren noch Mühe bereitet, und der Begrenzung dieser Möglichkeiten durch Schule und Eltern. Wie schon in der Hans-Geschichte, allerdings noch deutlicher, geht es hier um die Diskrepanz zwischen überkommenen Rollenbildern und der Realität der frühen 1970er Jahre. Um dies sinnfällig zu machen, konfrontiert Kilian das in der Schule unterrichtete Gedicht „Die Mutter“ von Bruno Schönlank („Meiner Mutter Hände sind / von der Arbeit schwer. / Dennoch streicheln sie so lind / wie niemand mehr. // Meiner Mutter Haar ist grau, / müd’ oft ihr Gesicht. / Doch wenn ich ihr ins Auge schau’, / strahlt mir Sonnenlicht.“) mit dem davon abweichenden Bild, das Barbara von ihrer berufstätigen Mutter hat, die nach der Arbeit anscheinend häufiger „züchtigt“ als streichelt. Die Gegenüberstellung der divergierenden Bilder wird zugleich auf der Ebene der Buchgestaltung sinnfällig gemacht, indem das Gedicht in Fraktur reproduziert und so der modernen Kinderbuchgestaltung im Programm Beltz & Gelberg entgegengesetzt wird. Zitiert wird es unter Angabe der Quelle aus dem „Kade-Buch, Seite 193“ (S. 64; Abb. 4). Gemeint ist Franz Kades Lese- und Arbeitsbuch für das 3. und 4. Schuljahr.

Kade war seit 1932 NSDAP-Mitglied und vertrat die Parteilinie bis 1945 als Professor für Pädagogik. 1952 kehrte er in den Hochschuldienst zurück und gab seit diesem Jahr beim Bonner Ferdinand Dümmler Verlag Arbeits- und Lesebücher für die Grundschule heraus, die nach ihm benannten „Arbeitsmittel für das aktivierende und individualisierende Bildungsverfahren“. Kades Bücher wurden zum Teil noch bis in die 1980er Jahre aufgelegt, seine unzweifelhafte NS-Vorbelastung wurde erst in jüngster Zeit aufgearbeitet. Dass Schönlanks Bild der Frau als arbeitende Mutter mit Kades NS-inspiriertem Ideal (dargelegt in „Die Wende in der Mädchenerziehung“, Breslau 1937) kompatibel ist, liegt auf der Hand. Es sei dahingestellt, ob Kilian das Gedicht bewusst vor diesem Hintergrund ausgewählt hat. Barbara jedenfalls wird davon nichts ahnen. Sie lehnt das Gedicht und das darin beschworene Idealbild der Frau als arbeitende Mutter lediglich ab, weil sie im Widerspruch zu ihrer Alltagserfahrung steht, die gegen Ende der Geschichte am Beispiel einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit der Mutter vorgeführt wird („Patsch! Die Ohrfeige hat gesessen.“ S. 82). Im Schulunterricht findet weder eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau in Familie und Gesellschaft statt noch mit dem Gedicht – dieses wird von der Lehrerin lediglich mehrmals vorgetragen und von der Klasse im Chor gezwungenermaßen und unreflektiert als „Schööön!“ bewertet (S. 64). So erscheint der Unterricht als Indoktrination, nicht etwa als Versuch der Vermittlung zwischen Realität und Ideal, was bei der zehnjährigen Barbara vor allem Wut auslöst.Diese Diskrepanz zeigt sich auch im Umgang mit „Sexheftchen“, die in der Geschichte eine zentrale Rolle einnehmen. Fünf Jahre nach dem Aufklärungsfilm „Helga“ (1967) und zwei Jahre nach Günther Hunolds „Schulmädchen-Report“ (1970; im selben Jahr durch Wolf C. Hartwig erfolgreich verfilmt) stellt Kilian hinsichtlich des sexuellen Aufklärung und des Umgangs mit Sexualität eine Kluft zwischen den Generationen dar. Im Sommer 1972 erscheint die erste Ausgabe des deutschen Playboy: „Solche Heftchen schleppen die Jungs seit neuestem mit in die Schule. ‚Sexheftchen‘ sagen sie dazu. Die mit ihren nackten Weibern, denkt Barbara, immer dasselbe drin! In jedem Heft. Sie hat sie mal angeschaut, als sie noch im Wohnzimmer lagen. Da hatte die Mutter sie ihr aus der Hand gerissen und wütend gesagt: ‚Laß die Finger von Vaters Sachen!‘ – ‚Ja, aber wieso denn? Warum?‘ Richtig erschrocken war Barbara damals. Und wie ärgerlich die Mutter war! ‚Du, laß bloß die Finger davon!‘ Seitdem waren die Heftchen und Bücher verschwunden. Hier steckten sie also! Und deswegen ist der Schlafzimmerschrank jetzt immer zugeschlossen. Was nur Schlimmes an dem Zeug ist? denkt Barbara. Die Jungs in der Schule taten auch so geheimnisvoll damit. ‚Pff‘, macht Barbara. Sie weiß schließlich, wie nackte Frauen und Männer aussehen. Und all den Kram mit dem Kinderkriegen. Sie hätte gern die Mutter gefragt, was so geheimnisvoll daran ist, aber seit die damals so wütend war, traute sie sich nicht mehr. Und dabei sagt sie immer: ‚Kannst mich alles fragen, Kind, alles!‘ – ‚Quatsch!‘ sagt Barbara laut.“ (S. 57)

Die Tabuisierung der „Sexheftchen“ durch die Mutter ist für Barbara offenkundig unverständlich. Wurden Hans die Tarzan-Hefte als „Schmutz und Schund“ (S. 20) untersagt, führt uns Kilian hier eine Bigotterie männlicher Erwachsener vor Augen, die sich selbst durchaus das Recht daran vorbehalten, und weiblicher Erwachsener, die dies widerwillig ermöglichen. Man sieht hier auch, wie die vier Geschichten von Kilian in einer Weise komponiert wurden, dass sich Echos ergeben, die die implizite Botschaft des Buches verstärken.

Auch Barbara setzt sich mit Comics auseinander, jedoch auf andere Weise als Hans. Zusammen mit ihrer Freundin Elfi führt Barbara ein Heft mit dem Titel „Unsere Lehrer“: „In dem Heft malen sie zusammen, immer wenn ihnen die Stunden in der Schule langweilig werden.“ Auch dieses Heft muss heimlich verwahrt werden. Über mehrere Absätze werden Kostproben aus dem Heft gegeben: „Barbara lacht. Die Elfi ist aber auch … Da hat sie die alte Fiedler gemalt. Kein Kind kann die leiden. ‚Für was der Eimer?‘, fragt die Fiedler. ‚Für ihren Anblick! Kotz! Kotz!‘ sagt das Kind. Die Litereinteilung auf dem Eimer, das war Barbaras Idee!“ (S. 77) Für jedes Mitglied des Lehrkörpers soll es einen Eintrag geben. Barbara und Elfi arbeiten gemeinsam schreibend und zeichnend daran und setzen sich auf kindliche Weise mit Problemen des Mediums auseinander, etwa wenn eine Sprechblase zu klein für den vorgesehenen Text ist (S. 79).

Nicht nur beschrieben werden die Bilder, immerhin vier werden auch grafisch reproduziert in das Buch aufgenommen. Wir sehen Comicbilder, linkisch von Kinderhand gezeichnet. Darunter ein Bild der Lehrerin Kramer, die versucht, aus einer Fliege einen „anständigen Menschen“ zu machen, indem sie ihr das ABC beibringt, also Schrift (Abb. 5). Das Comicbild wird dem gleichsam als subversiver Gegenentwurf entgegengesetzt. Wie zuvor die Panels aus dem Tarzan-Heft werden den Leserinnen und Lesern von Kilians Buch die Schmutz-und-Schund-verdächtigen Bilder nicht vorenthalten. Sie erscheinen hier sogar mit der Akzentfarbe Rot, was höhere Herstellungskosten bedeutet hat und die Relevanz unterstreicht, die Urheber und Verlag den Bildern beimessen. Barbaras eingangs erwähnter benoteter Schulaufsatz ist ebenfalls mit rotem Strich korrigiert (Abb. 6), womit zwei Gegenpole von Aufsatz und Comicbild, Schule und Privatem, Bild und Schrift inszeniert werden. Vorbildern werden auf diese Weise eigene Bildern gegenübergestellt und damit ein zweites Modell des Umgangs mit Comics vorgeführt: ein produktiver, der Comics nutzt, um den eigenen Gedanken Ausdruck zu verleihen.Indem sie selbst Comics zeichnen, realisieren Barbara und Elfi eigenständig einen 1973 von Jutta Wermke formulierten Nutzen des Einsatzes von Comics im Unterricht, namentlich die „Fähigkeit, die eigene Situation als Rezipient im Bezugsfeld von Inhalt, Intention, Darstellung zu durchschauen […] durch Rollentausch als Produzent“ (Wermke, S. 267). Von den von Wermke vorgeschlagenen Unterrichtseinheiten ist freilich in Barbaras Schulalltag nichts zu erkennen, stattdessen setzt zumindest die Unterrichtseinheit der Lehrerin Kramer auf einen bloß reproduzierenden Umgang, bei dem die Rolle der Schülerinnen und Schüler als Rezipierende nicht reflektiert wird. Wo es Hans an Distanz zum Medium fehlt und seine Identifikation mit Tarzan erleichtert (vgl. Giffhorn, S. 153), kann Barbara im produzierenden Umgang mit Comics zumindest potentiell Distanz gewinnen und ihre Medienkompetenz ausbauen und gleichzeitig ihrem Frust Ausdruck verleihen.

Für ‚Bilderbücher‘1973 bringt Verleger Gelberg unter dem Titel „BilderBuch“ den ersten und einzigen Band eines Jahrbuchs heraus, das Comics und Bildergeschichten für Kinder eine Plattform bieten soll: „Eine seit Wilhelm Busch fast vergessene Unterhaltungsform feiert fröhliche Wiederkehr“, liest man auf der Einbandrückseite. Weitergeführt wird die Reihe mit Einzelbänden von Christine Nöstlinger, F. K. Waechter und anderen. Im Vorwort des ersten Bands spricht sich Gelberg, der die Auswahl der 33 Geschichten besorgt hat, für grafische Narration aus: „Sprache und Bild, Bild und Sprache gehören ursächlich zusammen. Kinder denken in Bildern, lange ehe sie das Denken in Sprache anfangen. In Bezug auf den Leser besteht kein Unterschied, ob ihn ‚wortlose‘ Bildgeschichten oder ein dickes Buch voller Geschichten beeindrucken. […] Geschichten sind weniger an ihrem schönen Dasein als vielmehr an ihrer Wirkung auf den Leser zu messen. So lange uns noch genaue Analysen fehlen, ist nicht erwiesen, welche Bücher oder Bilder wirkungsvoller sind und welchen wir in Zukunft das Prädikat ‚wertvoll‘ geben möchten. Comic-Lesen ist kein simpler Vorgang. Das Ineinanderfließen von Bild-Text-Sprech-Denk-Kombinationen: Handlung und Bewegung, Lautes und Leises, Tag und Nacht, Gegenwart und Vergangenheit signalisierend – wozu ein normaler Erzähler viele Buchseiten braucht, und selbst dann wird er immer nur hintereinander und nicht parallel erzählen können – gehört zum Handwerkszeug der Comics und erfordert geschulte Leser. Wir stehen erst am Anfang dieser neuen Leseentwicklung. […] Bildgeschichte und Comic, die sich keiner literarischen Tradition verpflichtet fühlen, haben spontanen Zugang zu alltäglichen Problemen. Sie können den Leser direkt auch kritisch ansprechen, wecken kreative und differenzierende Fähigkeiten. Verdummung und Sprachverarmung finden nicht statt, sofern die Voraussetzungen stimmen. Mit anderen Worten: das Medium ist in Ordnung, es kommt darauf an, wie wir es formen bzw. nutzen. Dazu sind Versuche, Vorschläge, Ansätze notwendig.“ (Gelberg, [Vorwort])

Als Versuch, zwei Modelle des Umgangs mit Comics an Fallbeispielen zu demonstrieren, dürfen wir auch Susanne Kilians „Na und?“ verstehen, wenn dies auch fraglos nicht der eigentliche Gegenstand ihres Buches ist. Das Buch ist damit selbst ein frühes Beispiel für die produktive Auseinandersetzung mit Comics im Bereich der Pädagogik. „‘Comics‘ schmökern – nicht verboten!“, kann Horst Künnemann 1972 ein Kapitel überschreiben. Er schreibt über die Verteufelung von Comics in den 1950er und 1960er Jahren: „Was am bedenklichsten war, geht aus dem Pauschalurteil der Öffentlichkeit hervor. ‚Comics‘ waren gleich ‚Comics‘; an einen qualitativen Unterschied dachte niemand, und zur nüchternen und kritischen Bestandsaufnahme dieses Mediums kam es nicht. Inzwischen sind wir klüger geworden.“ (Künnemann, S. 61)

Auch Künnemanns Buch erscheint bei Beltz, sodass sich die beiden Bücher gegenseitig flankieren. Kilians „Na und?“ zeigt jedoch auch sehr deutlich, dass die Alltagspraxis der Theorie noch hinterherhinkt. Gleichzeitig demonstriert es selbst, wie grafische Narrationen in Büchern eingesetzt werden können. Hier sind es genauer kurze fotografische Erzählsequenzen von bis zu zwölf Bildern, die die Erfahrungen der Kinder vor die Augen der Leserinnen und Leser stellen. Kilian und Gelberg schaffen so ein Buch, das hybridisierend mit verschiedenen narrativen Modi umgeht und, indem es sie verbindet, Anschaulichkeit und Authentizität herzustellen versucht. Das Buch markiert nicht nur einen Umbruch im bundesdeutschen Verhältnis zu Comics, der sich seit den Anfang der 1970er Jahre abzeichnet, es arbeitet auch selbst daran mit.

Literatur

Doetinchem, Dagmar von/Klaus Hartung: Zum Thema Gewalt in Superhelden-Comics. Berlin 1974.

Gelberg, Hans-Joachim: [Vorwort]. In: Hans-Joachim Gelberg (Hg.): Bilderbuch Nummer 1. Weinheim/Basel 1973, S. 2.

Giffhorn, Hans: „Comics als Lesestoff von Kindern und als Gegenstand politischer Erziehung.“ In: Dieter Richter/Jochen Vogt (Hg.): Die heimlichen Erzieher. Kinderbücher und politisches Lernen. Reinbek bei Hamburg 1974, S. 142–160.

Kilian, Susanne: Na und? Zwischen Aufstehen und Schlafengehen liegt ein Tag. Fotos von Werner A. Kilian. Weinheim/Basel 2. Aufl. 1973 (zuerst 1972).

Künnemann, Horst: Kinder und Kulturkonsum. Überlegungen zu bewältigten und unbewältigten Massenmedien unserer Zeit. Unter Mitarbeit von Ingeborg Künnemann. 2., verb. u. erw. Aufl. 1974 (zuerst 1972).

Metken, Günnter: Comics. Frankfurt a.M. 1970.

Riha, Karl: zok roar wumm. Zur Geschichte der Comics-Literatur. Strinbach 1970.

Tarzan. Sohn der Affen. Nr. 63. Bildschriftenverlag o.J.

Wermke, Jutta: Wozu COMICs gut sind? Unterschiedliche Meinungen zur Beurteilung des Mediums und seiner Verwendung im Deutschunterricht. Kronberg/Ts. 1973.

Christian A. Bachmann, geboren 1982, hat vergleichende Literaturwissenschaft und Linguistik in Bochum studiert und wurde 2015 promoviert. Seit 2010 ist er als Wissenschaftsverleger mit dem Schwerpunkt Comicforschung tätig (www.christian-bachmann.de). Zurzeit arbeitet er außerdem als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Forschergruppe an den Universitäten Bochum, Köln und Marburg. Über Comics, Bildergeschichten und Karikaturen hat er mehrere Bücher geschrieben und herausgegeben. Unterrichtet hat er in Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.