In seiner neuen Graphic Novel folgt Comiczeichner Uli Oesterle den Spuren seines obdachlosen Vaters – und fragt, wie viel von unseren Eltern eigentlich in uns steckt.

Der Comiczeichner Uli Oesterle war sieben Jahre alt, als sein Vater einfach verschwand. Er wurde obdachlos und Alkoholiker, viel mehr weiß Oesterle nicht. Was mag dem Vater seither wiederfahren sein? Und was hat das Verschwinden des Vaters mit ihm selbst gemacht? Mit der Comicreihe „Vatermilch“ widmet sich Uli Oesterle diesen Fragen.

Um seinem Vater näherzukommen, sammelt er alles, was er zu fassen kriegt: die wenigen eigenen Erinnerungen, in denen sein Vater zwar selten da ist, aber gut wegkommt. Er ist zugewandt, bringt Geschenke mit – während die Mutter immer wieder ausrastet, weil zu wenig Geld da ist und das wenige Geld vom Vater für teures Spielzeug ausgegeben wird. Außerdem verarbeitet Uli Oesterle in dem Comic das, was er von anderen über den Vater weiß, das sind vor allem Gerüchte.

Der Vater möchte zur Schickeria gehören

Wir lernen den Vater als kleinen Markisenvertreter kennen, der gern den charmanten Schickeria-Typen gibt, Frauen abschleppt und sich mit Champagner und einem tollen Auto schmückt. Oesterle gelingt damit eine Charakterisierung der Schickeria der 70er Jahre mit all dem Disco-Glitter und Partygetümmel – die durch die Enge des kleinbürgerlichen Milieus gebrochen wird, aus dem der Vater kommt.

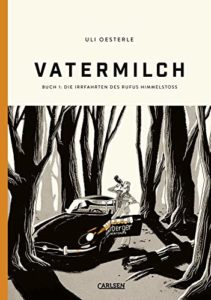

Uli Oesterle (Autor und Zeichner): „Vatermilch. Buch 1: Die Irrfahrten des Rufus Himmelstoß“.

Carlsen, Hamburg 2020. 128 Seiten. 20 Euro

Zwischen die Geschichte des Vaters montiert er Szenen aus dem Heute, in denen sein Alter Ego als Familienmensch nicht gerade gut funktioniert. Mit seinem Sohn streitet er sich immer wieder um Lappalien, er hält Verabredungen mit seiner Frau nicht ein, kommt zu spät – und als die Familie eine Wanderung machen will, ist er so verkatert, dass er nur stumm hinterhertrottet.

Bruce Lee und Bud Spencer als Vorbilder

Das Verhalten des Vaters hat sich offenbar auf den Sohn übertragen, obwohl der von seinem Vater gar nichts hält. Richtig gut wird diese Geschichte durch die Zeichnungen, die Uli Oesterle dazu zeichnet. Die sind voller schwarzer, aufgebrochener Flächen und unruhiger Linien, die in ihrer Unruhe und Gebrochenheit den Charakteren entsprechen.

Und als sich das Alter Ego von Uli Oesterle irgendwann verzweifelt fragt, wie das denn bloß die ganzen Vorzeigeväter schaffen, so entspannt und perfekt zu sein, da gibt es als Antwort eine Galerie von Superhelden und Filmschauspielern wie Bruce Lee oder Bud Spencer und es wird klar: Das sind die Vorbilder, aus denen sich seine Identität speist.

„Vatermilch“ ist kein autobiografischer Comic. Uli Oesterle verwendet ausdrücklich andere Namen für die Figuren. Und er treibt Handlungen mitunter auf die Spitze: Sein Alter Ego landet etwa nach einer durchzechten Nacht im Gefängnis. Solche Übertreibungen hätten nicht sein müssen, die Geschichte ist stark genug – und sie würde noch viel mehr Wucht entwickeln, wenn er dabei geblieben wäre.

Denn es gelingt ihm sehr gut, die Muster herauszuarbeiten, die sich vom Vater auf den Sohn übertragen haben und die immer wieder verhindern, dass der Sohn für seine eigene Familie so da sein kann, wie er das eigentlich möchte. Die Sprachlosigkeit zum Beispiel, die zwischen den Figuren herrscht. Dieses Schweigen über den Vater und seine Eskapaden, das dafür sorgt, dass der Sohn auch für sich selbst und sein Leben keine Worte findet.

„Vatermilch“ ist ein Comic für Menschen, die sich dafür interessieren, wie wir wurden, was wir sind. Und für Eltern, die im Umgang mit ihren eigenen Kindern merken, wie sehr sie von der Erfahrung mit den eigenen Eltern geprägt wurden.

Dieser Beitrag erschien zuerst am 13.05.2020 auf: kulturradio rbb

Andrea Heinze arbeitet als Kulturjournalistin u. a. für kulturradio rbb, BR, SWR, Deutschlandfunk und MDR.

Doppelseite aus „Vatermilch“ (Carlsen)