Warum erlebt der Western im französischen Comic ein Comeback? Nun, vielleicht wirkt das ehrwürdige Genre, gerade deswegen weil es eine Weile keine große Rolle gespielt hat, auf einmal wieder frisch. Möglicherweise liegt es aber auch einfach daran, dass Zeit vergehen muss, bis sehr lange Schatten langsam kürzer werden.

Denn mit „Leutnant Blueberry“ (Text: Jean-Michel Charlier, Zeichnungen: Jean Giraud), „Comanche“ (Text: Greg, Zeichnungen: Hermann) und „Jonathan Cartland“ (Text: Laurence Harlé, Zeichnungen: Michel Blanc-Dumont) liegen seit Jahrzehnten gleich drei klassische Serien vor, an denen sich jeder neue Versuch zu messen hat. Wie ist also vorzugehen, wenn man hinter das, was eine frühere Generation geschaffen hat, nicht zurückfallen will?

Darko Macan (Autor), Igor Kordey (Zeichner): „Marshal Bass Bd. 1-4“.

Aus dem Französischen von Harald Sachse. Splitter Verlag, Bielefeld 2018-2019. Je 56 Seiten. Je 15 Euro

Im Comic kommt Bass eher zufällig zu seinem Job, bewährt sich aber gleich, als es gilt, den brutalen „Milord“ zu bekämpfen, einen Weißen, der an der Spitze einer Gang von ehemaligen Sklaven raubend und mordend durch die Gegend zieht.

In weiteren Abenteuern gerät Bass unter anderem an eine inzestuöse Familie von Serial Killern und lässt sich in das Gefängnis von Yuma einschmuggeln, mit dem Auftrag, einen fiesen Millionär, der dort höchst bequem einsitzt, zur Strecke zu bringen.

Der Wilde Westen ein höllischer Ort

Allzu viel Skrupel kennt Bass nicht: Menschliche Regungen besitzt er durchaus, aber im Zweifelsfall ist er ein bad ass motherfucker; sicherlich nicht zufällig hat er auch etwas von der Aura eines Gangster-Rappers. Der Wilde Westen in „Marshal Bass“ ist ein höllischer Ort, voll von roher, blutiger Gewalt. Igor Kordey scheut in seinen Bildern, die, für einen Western ungewöhnlich, stark von Richard Corben beeinflusst sind, nicht vorm Grotesken zurück, besonders in der Darstellung von Gesichtern.

Xavier Dorison (Autor), Ralph Meyer (Zeichner): „Undertaker Bd. 1-5“.

Aus dem Französischen von Tanja Krämling. Splitter Verlag, Bielefeld 2015-2020. 14,80/14,80/15,80/15,80/16,00 Euro. Je 64 Seiten

Als nächstes gerät Crow an Jonathan Quint, einen talentierten Pharmazeuten und genialen Chirurgen, der ebenfalls umherreist, um seine Dienste anzubieten. Sein Motto lautet: „Die Mutter hat die Macht, Leben zu geben. Der Soldat, es zu nehmen. Der Mediziner ist der einzige, der beides gleichzeitig kann.“ Und diesem Motto ist er in furchtbarer Weise treu, denn Quint ist auch eine Mischung aus Hannibal Lecter und Dr. Mengele, ein geschickter Manipulator und psychopathischer Sadist, der am Schneiden und Amputieren eine ganz eigene Freude hat.

Moralische Ambivalenz

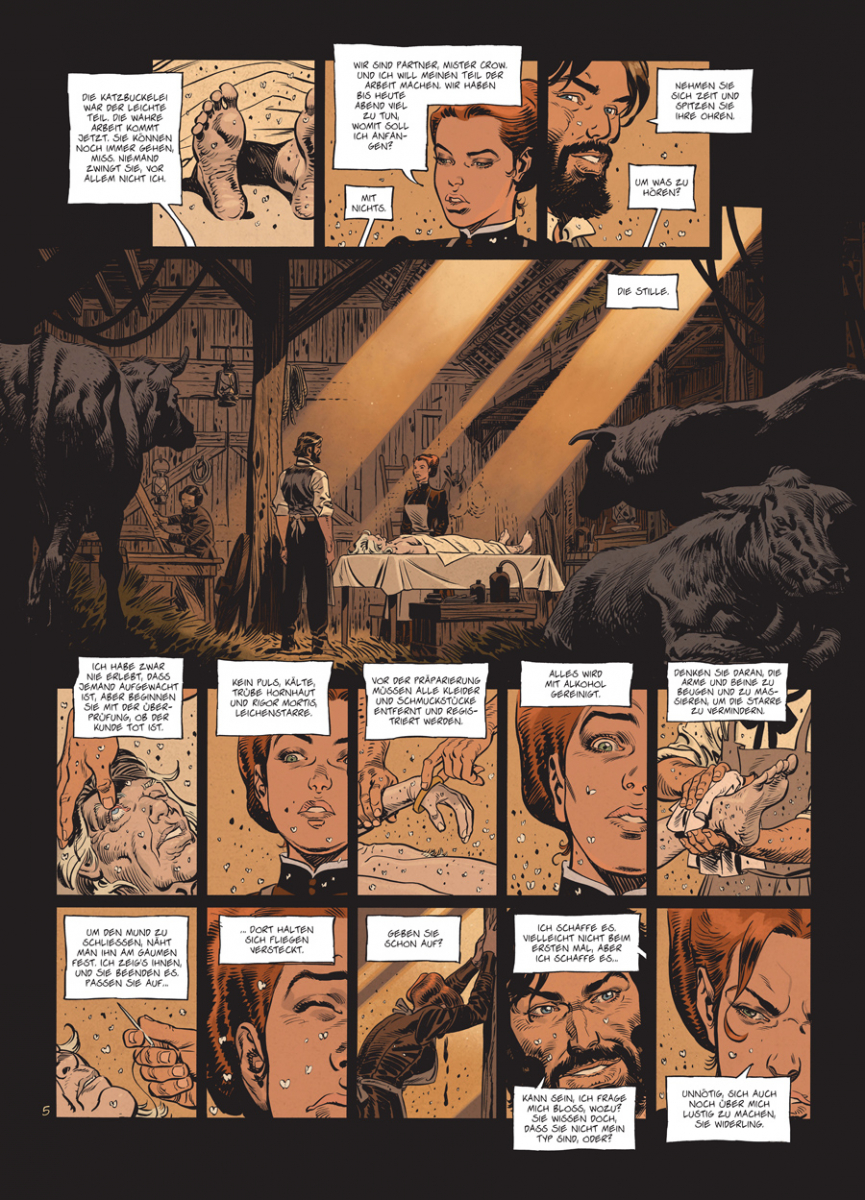

Wie „Marshal Bass“ enthält „Undertaker“ eine kräftige Portion Horror- und Crime-Elemente. An derben Schockeffekten und ziemlich schwarz gefärbtem Humor fehlt es daher nicht. In dem Quint-Zweiteiler exzelliert der Szenarist Xavier Dorison allerdings ebenfalls darin, Jonas Crow und den Arzt nicht nur als Gegenspieler zu zeigen, sondern durchgängig beider moralische Ambivalenz hervorzuheben.

Christophe Bec (Autor), Michel Rouge (Zeichner): „Gunfighter Bd. 1“.

Aus dem Französischen von Harald Sachse. Splitter Verlag, Bielefeld 2019. 56 Seiten. 16 Euro

Ebenfalls ganz Giraud verpflichtet, wenn auch nicht ganz so virtuos, ist Michel Rouge, der Zeichner von „Gunfighter“. Seine Karriere reicht bis in die Siebziger zurück; als Hermann keine Lust mehr hatte, übernahm er in den Neunzigern für einige Alben „Comanche“.

In „Gunfighter“ finden Mitglieder der Rancherfamilie Cotten nach einem heftigen Unwetter einen schwerverletzten Fremden auf ihren Weiden. Der kostbare Colt, den er mit sich trägt, lässt darauf schließen, dass es sich bei ihm um keinen einfachen Cowboy handelt. Ein Glücksfall für die Cottens, denn sie können Verstärkung gut gebrauchen: Seit Jahren ringen sie ums wirtschaftliche Überleben und liegen zudem im Streit mit ihrem übermächtigen Nachbarn, dem Cattle King Wallace.

Die erbitterte, klassenkampfähnliche Auseinandersetzung zwischen Groß- und Kleinranchern; der Stacheldraht als doppeldeutiges Symbol einer fortschrittlichen Viehzucht oder des Einzugs einer verhassten Zivilisation – die zentralen Motive von „Gunfighter“ stammen aus der großen Ära des US-amerikanischen Kinowestern. An sie sucht das Szenario von Christophe Bec anzuschließen; daher geht es hier weit weniger überhitzt, exzentrisch zu als in „Marshal Bass“ und „Undertaker“. Gleicht die Lektüre dieser Comics irren Achterbahnfahrten, so führt der klassizistische Ansatz von „Gunfighter“ dazu, dass man sich wie auf einem nicht allzu aufreibenden Ausritt in die Prärie fühlt – und das hat durchaus auch etwas.

Diese Kritik erschien zuerst am 06.07.2020 in der taz.

Christoph Haas lebt im äußersten Südosten Deutschlands und schreibt gerne über Comics, für die Süddeutsche Zeitung, die TAZ, den Tagesspiegel und die Passauer Neue Presse.

Seite aus „Undertaker Bd. 3“ (Splitter Verlag)