Baru zählt in seiner französischen Heimat zu den bekanntesten Zeichnern seiner Generation. Mit Größen wie Enki Bilal und Jacques Tardi wird er in einem Atemzug genannt, und beim Comic-Festival in Angoulême erhielt er 2010 den prestigeträchtigen „Grand Prix de la Ville“. Bei uns jedoch ist der 1947 in Lothringen als Hervé Barulea Geborene lange ein Geheimtipp geblieben. Inzwischen hat sich das geändert. Das Frühwerk harrt zwar noch der Übersetzung, aber alle jüngeren Arbeiten sind, vor allem dank der Wuppertaler Edition 52, inzwischen greifbar, darunter das Meisterwerk „Hau die Bässe rein, Bruno!“ (2010). Jüngst wurde für den Februar 2021 der erste Band seiner neuen Trilogie „Bella Ciao“ angekündigt.

Baru: „Schönes neues Jahr“.

Aus dem Französischen von Uwe Löhmann. Edition 52, Wuppertal 2012. 144 Seiten. 15 Euro

Im Original trägt „Schönes neues Jahr“ den lakonischen Titel „Noir“. Aber so schwarz sind diese Geschichten gar nicht und auch nicht so politisch, wie sie, knapp zusammengefasst, klingen. So entwickelt sich die erste Pariser Story nach dramatischem Auftakt zu einer flotten Burleske, in der es um Benzinklau und schnelles Aufreißen von Mädchen geht, und in der „Irischen Ballade“ gibt es, anders als bei Shakespeare, ein unerwartetes Happy End. Das Politische dient Baru hier eher als Anlass, wendungsreiche Abenteuer für schillernde Figuren zu erfinden.

In „Die Sputnik-Jahre“ begibt sich der Zeichner zurück in die Fünfziger, Anklänge an seine eigene Kindheit sind unübersehbar. Der Band fasst vier Alben zusammen, die ursprünglich zwischen 1999 und 2003 erschienen sind. Im Zentrum steht der ungefähr zehnjährige Igor, ein Sohn aus einer Arbeiterfamilie, der leidenschaftlich gern Fußball spielt. Mit seinen Freunden ist er in heftige Auseinandersetzungen mit anderen Kinderbanden verwickelt, und als der Sputnik aufgestiegen ist, beschließt er, angestachelt auch von der Lektüre des „Tim und Struppi“-Albums „Reiseziel Mond“, selbst eine Rakete zu bauen.

Baru: „Die Sputnik-Jahre“.

Aus dem Französischen von Martin Budde. Reprodukt, Berlin 2012. 208 Seiten. 29 Euro

Politisches steht in „Die Sputnik-Jahre“ zunächst im Hintergrund, dringt dann aber immer stärker hervor. Die Familie von Leila, einem kessen arabischen Mädchen, hat Beziehungen zur FLN, der Widerstandsbewegung gegen die Kolonialherrschaft in Algerien und Tunesien. Eher ironisch wird das tiefrote Milieu geschildert, in dem Igor aufwächst.

Die moskautreuen französischen Kommunisten erscheinen als naive Großmäuler und harmlose Fanatiker. Am Schluss leistet Baru sich dennoch eine veritable Utopie. Als die CRS, die verhasste Spezialeinheit der Polizei, das von den Arbeitern besetzte Stahlwerk stürmen will, kommen die Jungs ihren Vätern mit Pfeil und Bogen zu Hilfe – und für einen kurzen, euphorischen Moment gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Klassenkampf und Indianerspielen.

In zeichnerischer Hinsicht unterscheiden sich „Schönes neues Jahr“ und „Die Sputnik-Jahre“ durchaus. Der erste, schwarzweiße Band wirkt ein wenig, als sei die Kolorierung vergessen worden. Eindrucksvoll ist allerdings, wenn Baru, um grelle Helligkeit zu suggerieren, das Weiß so stark dominieren lässt, dass die Panels an überbelichtete Fotos erinnern. Insgesamt sind „Die Sputnik-Jahre“ aber noch überzeugender.

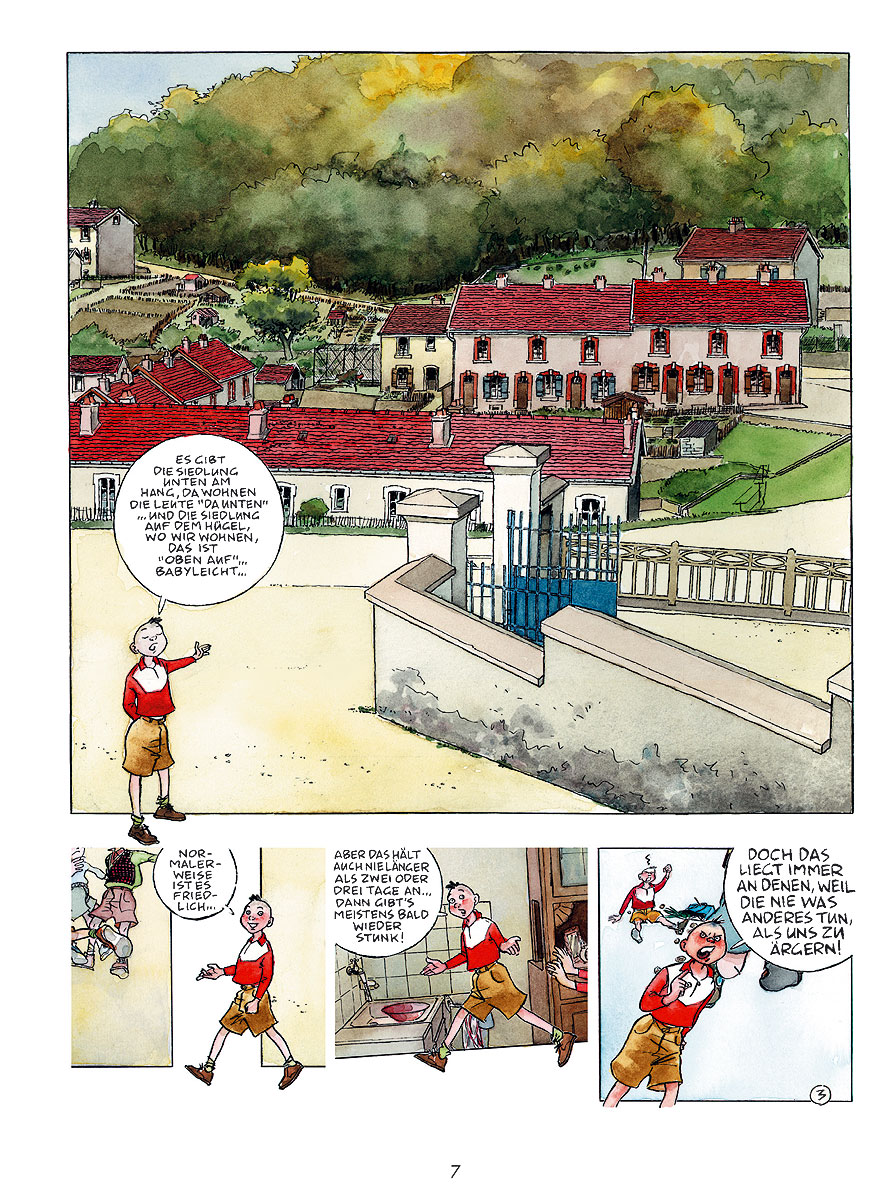

Die sanfte Farbigkeit steht in reizvollem Kontrast zur karikaturistischen, von José Muñoz und Jean-Marc Reiser beeinflussten Figurendarstellung, und der fließende Wechsel von konventioneller zu freier Seitenaufteilung zeugt von einem großen Sinn für Dramaturgie und den ökonomischen Einsatz spektakulärer Mittel. Als Fürsprecher der Marginalisierten kann man Baru schätzen, als Stilisten muss man ihn bewundern.

Dieser Text erschien zuerst am 21.07.2012 in: Taz

Christoph Haas lebt im äußersten Südosten Deutschlands und schreibt gerne über Comics, für die Süddeutsche Zeitung, die TAZ, den Tagesspiegel und die Passauer Neue Presse.

Seite aus „Die Sputnik-Jahre“ (Reprodukt)