„In der Comicgeschichte gibt es leider nur sehr wenige Frauen.“ So lautete die Reaktion des Festivaldirektors Franck Bondoux im Januar 2016, nachdem die Jury des Angoulêmer Comicfestivals die Nominierungsliste für den Großen Preis bekanntgab. Darauf: 30 Namen von 30 Männern. Der anschließende Sturm der Entrüstung war gewaltig (und kann hier auf intellectures.de noch einmal in aller Ruhe rekapituliert werden). Auf der Festival-Website schrieb Bondoux: „Das Festival liebt Frauen, aber wir können nicht die Comicgeschichte umschreiben.“

Diese naive wie ultrachauvinistische Replik rief in Erinnerung, dass vermeintliche Expertise nicht vor Dummheit schützt, so wie der Anlass des Eklats nur ein weiteres Mal belegte, dass Geschichte keineswegs als zivilisatorische Fortschrittsbewegung missverstanden werden sollte. Ein Blick aufs politische Parkett genügt, um zu konstatieren, dass Vernunft und Verstand derzeit mit vielen Krankschreibungen kämpfen müssen. Warum sollte es da dem Kulturbetrieb anders ergehen?

Wir haben den heutigen Internationalen Frauentag zum Anlass genommen, das Comic.de-Textarchiv zu durchwühlen, um ein dickes Dossier mit 20 Werken von internationalen Comickünstlerinnen zusammenzustellen. Die Themen und Stile sind so disparat wie das Medium selbst, manche Titel erhielten eine gewaltige Presseresonanz, andere sind im Blätterrauschen untergegangen. An manchen wird die Comicgeschichte nicht vorbei kommen, andere wird sie geflissentlich ignorieren. Manche Titel sind Erinnerungsstützen, andere gewiss bekannt. Zur Lektüre seien sie allesamt empfohlen, ist Lesen doch nach wie vor die tauglichste Medizin, um dem Bondouxismus ein Schnippchen zu schlagen.

SVEN JACHMANN

„Ein Sommer am See“ von Jillian und Mariko Tamaki – Von Nostalgie keine Spur

Dass die Jugend eine unbeschwerte Angelegenheit sei, ein Lebensabschnitt voller Freiheit, die so später niemals wiederkehren werde, ist natürlich eine blanke Lüge, vom vermeintlich unabhängigen Leben der Erwachsenen gar nicht erst zu reden. Schlechte Coming-of-Age-Erzählungen inszenieren Jugend als melancholischen Abschied: Etwas Gutes geht vorbei, und was sich stattdessen am Horizont auftut, ist zwar ungewiss, aber deswegen nicht weniger aufregend.

Jillian Tamaki (Zeichnungen), Mariko Tamaki (Text): „Ein Sommer am See“.

Aus dem Englischen von Tina Hohl. Reprodukt, Berlin 2015. 320 Seiten. 29 Euro

Die Rechnung geht jedoch nicht auf. Langsam dämmert Rose, dass der Kioskschwarm in einem ausgesprochen tristen White-Trash-Dasein versackt ist, und auch ihren Eltern hilft das Naturidyll nicht mehr, um an der Illusion einer intakten Ehe festzuhalten, seit die Mutter nach einer Fehlgeburt an Depressionen leidet. Eine zunächst beiläufige Passage wie die, in der der Vater auf der Anreise seine Familie im Auto mit der Metalmusik von Rush malträtiert, wirkt rückblickend wie sein hilfloser Versuch, jene Jugendphase nostalgisch zu konservieren, der Tochter Rose wiederum gerade entgleitet. Und das ist eben nicht immer aufregend, sondern oft ein schmerzhafter Wandel: Die Krise der Eltern wird plötzlich manifest; der Körper verändert sich zum Träger sexueller Merkmale und wird anders angeschaut; aus albernen Spielen werden peinliche Angelegenheiten.

Mariko und Jillian Tamaki gewähren den beiden Mädchen viele Momente der Flucht. Sie bewahren sich ihre Ausgelassenheit, lästern über die Dorfjugendlichen, scherzen über Zukunftspläne. Und trotzdem: Wenn Rose und Windy auf prächtigen, in sanftem Blau gestalteten Doppelseiten den Wald erkunden, die eine links, die andere rechts positioniert, kündigt sich in dieser Distanz bereits ihre gegenseitige Entfremdung an. Hinter den beschwingten Zeichnungen, jeder unscheinbaren Geste lauert stets die Falle des Erwachsenwerdens. Und was aus der Welt der Erwachsenen in Roses und Windys Leben dringt, hat mit Glück und Freiheit nicht viel gemein. Da wollen die Tamakis weder ihnen noch uns falsche Hoffnungen machen.

SVEN JACHMANN

„Schattenspringer“ von Daniela Schreiter – Erwachsenwerden als Asperger-Autistin

In „Schattenspringer“ erzählt die Comic- und Webcomic-Künstlerin Daniela Schreiter alias Fuchskind 2014 von ihrer Kindheit, während derer sie sich wie ein Triceratops fühlte, der für ein Nashorn gehalten wird – oder einfach wie eine Außerirdische. Kein Wunder: Erst vor acht Jahren erhielt die 1982 geborene Berlinerin ihre Diagnose und erfuhr, eine Asperger-Autistin zu sein – entsprechend viele schmerzhafte Erfahrungen mussten gemacht, schwierige Irrwege gegangen werden. Und auch danach waren nicht alle Probleme wie weggeblasen, bloß weil die Sache jetzt einen Namen hatte.

Daniela Schreiter (Text und Zeichnungen): „Schattenspringer. Per Anhalter durch die Pubertät.“ Panini, Stuttgart 2015. 160 Seiten. 19,99 Euro

Nicht nur, dass man in „Schattenspringer 2“ diverse Anspielungen auf Douglas Adams’ kultige Science-Fiction-Roman-Serie „Per Anhalter durch die Galaxis“ oder sogar die britische Kult-Serie „Doctor Who“ findet. Daniela Schreiter erzählt von der ersten Klassenfahrt, vom Gymnasium und von der Uni, der ersten Menstruation und der ersten Liebe sowie dem sexuellen Erwachen und Verlangen – und davon, dass diese aufregenden, verwirrenden, aufwühlenden Dinge für eine in jeder Hinsicht und sowieso ‚Beziehung’ anders tickende, sehr schnell reizüberflutete Asperger-Autistin zwischen Overload, Meltdown und Shutdown noch um einiges schwieriger sind als ohnehin schon. Die als Hardcover und E-Book vorliegende „Schattenspringer“-Fortsetzung steht dem viel gelobten Auftakt in nichts nach. So und nicht anders müssen sich „Aufklärungs-Comics“ lesen, egal zu welchem Thema.

CHRISTIAN ENDRES

„Die Leichtigkeit“ von Catherine Meurisse – Weg zurück ins Leben

Paris, 7. Januar 2015. Die Zeichnerin Catherine hat Liebeskummer: Ihr Freund hat ihr klargemacht, dass er seine Frau definitiv nicht für sie verlassen wird. Das raubt Catherine den Schlaf, sie kommt zu spät aus den Federn und verpasst den Bus. Damit kommt sie auch nicht rechtzeitig zur Redaktionssitzung des Satire-Blattes, für das sie arbeitet: Charlie Hebdo. Als sie sich dem Gebäude nähert, hält man sie auf, es gebe eine Geiselnahme, Schüsse fallen, die Katastrophe nimmt ihren Lauf.

Vollkommen betäubt machen sich die Überlebenden bald danach wieder an die Arbeit, man bringt aus Trotz eine neue Ausgabe heraus – aber nach der abschließenden Sitzung fällt Catherine in eine tiefe Krise. Sie verliert den Realitätsbezug, Alptraum und Wirklichkeit verschwimmen. Ihr Psychiater erklärt ihr, ihr Gehirn ziehe sich auf einen typischen Schutzmechanismus zurück: Mittels einer Dissoziation verhindere ihr Geist, dass sie sich mit den Geschehnissen auseinandersetzt. Um zu sich selbst zurückzufinden, unternimmt Catherine eine Reise durch Kunst und Kultur, ihre Freunde verfrachten sie ans Meer nach Carbourg, zur Wirkungsstätte ihres Lieblingsautors Marcel Proust, sie durchstreift die Galerien des Louvre und fährt sogar zur Villa Medici – ganz nach dem Prinzip Stendhals, sich von Schönheit überwältigen zu lassen, immer auf der Suche nach der Leichtigkeit, der Freundschaft und der Schönheit, die ihr das Attentat für immer geraubt zu haben scheint…

Catherine Meurisse (Text und Zeichnungen): „Die Leichtigkeit.“

Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock. Carlsen, Hamburg 2016. 134 Seiten. 19,99 Euro

Gemeinsam mit dem Kollegen Philippe Lancon, der den Anschlag schwer verletzt überlebte und auch das Vorwort liefert, versucht Catherine dennoch den Weg zurück ins Leben zu finden – eine Geschichte, die tief anrührend die Verwundungen spürbar macht, die die allabendlich über die Fernsehbildschirme flimmernden Gewaltbilder bei den Betroffenen und Überlebenden gleichermaßen auslösen. Umso mehr beeindruckt die hoffnungsvolle, positive Note, die das Ende bereithält: Am Strand sitzend schwört sich Meurisse, jedes kleine Zeichen von Schönheit zu beachten, was sie letztendlich rettet. Mit „Die Leichtigkeit“ (im Original passend „La Légérété“) legt Catherine Meurisse, die nach der Attacke auf Charlie Hebdo das Magazin verließ, ihre erste Graphic Novel vor, die bei Carlsen schön eingerichtet im hochwertigen Hardcover-Format erscheint.

Ein Interview mit Catherine Meurisse findet sich hier.

HOLGER BACHMANN

„Das Hochhaus“ von Katharina Greve – Innovatives und immersives Lesevergnügen

Im fiktiven Hochhaus von Künstlerin Katharina Greve erhält der geneigte Voyeur Einblick in insgesamt 102 parallel stattfindende Ereignisse auf genauso vielen Etagen. Die oft satirisch überzeichneten Bewohner des Betonriesen haben Beziehungen zueinander, Meinungen über ihre Nachbarn. Sie haben Streit, geheime Affären oder gehen sich einfach nur gegenseitig zur Hand.

Katharina Greve (Text und Zeichnungen): „Das Hochhaus“.

Avant Verlag, Berlin 2017. 56 Seiten. 20 Euro

Da stellt sich nun die berechtigte Frage, ob eine physikalische Umsetzung überhaupt Sinn ergibt. Ja, durch geschickte Designüberlegungen hat diese Veröffentlichung nämlich ihren ganz eigenen Charme und auch ihren eigenen haptischen Zugang. Das Buch ist in einem schicken, länglichen 1:2 Format erschienen, das nach der hochformatigen Einleitung auf quadratischen, quer präsentierten Doppelseiten je vier Stockwerke des Hochhauses zeigt. Ganz ähnlich wie bei einem Kalender blättern wir uns also an Frau Greves Wolkenkratzer empor und erhalten so eine überraschend gut funktionierende Alternative zum stufenlosen digitalen Scrollen.

Ein vielleicht nicht wahnsinnig umfangreiches, aber dafür extrem innovatives und immersives Lesevergnügen, auf das vor allem Comicleser mal einen Blick werfen sollten, die klassische Erzählweisen im Comic einfach leid sind. Aufgrund des charmant festgehaltenen Zeitgeists und der dekorativen Präsentation eignet sich das gedruckte Hochhaus aber auch hervorragend als originelles Geschenk für Freunde und Verwandte, die vielleicht bislang keinen Bezug zu Comics hatten.

Ein Interview mit Katharina Greve findet sich hier.

MATTHIAS PENKERT-HENNING

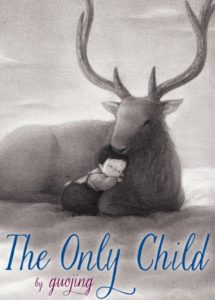

„The Only Child“ von Guojing – Surrealismus trifft auf Anime-Märchen

Die chinesische Künstlerin Jing Guo alias Guojing gehört zu einer Generation, die schon früh mit Einsamkeit konfrontiert wurde. Aufgrund der erst im Oktober 2015 offiziell beendeten Ein-Kind-Politik gab es in China in den letzten 35 Jahren viele Einzelkinder. Wenn beide Elternteile arbeiten mussten, passten entweder die Großeltern auf diese Kinder auf oder die Kleinen blieben tagsüber schlicht alleine. Einmal, so erinnert sich Guojing noch heute, setzte ihr Vater sie früh in den Bus, doch sie schlief ein, verpasste die Haltestelle bei ihrer Großmutter, wachte in einem fast leeren Bus auf, bekam Panik und rannte weg. Sie fühlte sich schrecklich verloren, während sie weinend den elektrischen Oberleitungen der Strecke zurück folgte.

Guojing (Text und Zeichnungen): „The Only Child“.

Schwartz & Wade, New York 2015. 112 Seiten. 19,99 Dollar

Auch Guojings kleine Protagonistin nimmt – wenngleich auf eigene Faust – den Bus zur Oma, verschläft wie einst ihre Schöpferin die Haltestelle und ist plötzlich ganz allein in einer fremden Gegend und ferner sogar im Wald unterwegs. Dort begegnet die Kleine jedoch einem freundlichen Hirsch, woraufhin ihre Reise noch viel, viel unglaublicher, fantastischer und magischer wird und buchstäblich jenseits der Wolken führt.

Stilistisch und inhaltlich trifft die Optik von Shaun Tans surrealem Meisterwerk „Ein neues Land“ dabei auf den Geist der Anime-Märchen von Hayao Miyazaki und des Studio Gibli. Bis auf Guojings kurzes Vorwort enthält ihre sanfte, träumerische Bildergeschichte keine Worte. Die braucht „The Only Child“ aber auch gar nicht, um zu verzaubern: Sobald man durch ist mit dem Hardcover bzw. E-Book, fängt man sofort noch mal von vorne an.

CHRISTIAN ENDRES

„Paula: Liebesbrief des Schreckens“ von Sandra Brandstätter – Ferien auf dem Campingplatz

Um den heißen Brei herum zu reden bringt bekanntlich nichts, also halten wir an dieser Stelle einfach mal fest: Der Sommer 2016 war im besten Fall durchwachsen und fiel für einige sogar ins Wasser. Bei solchen Aussichten hält sich die Vorfreude auf die Sommerferien eher in Grenzen, ist doch nichts langweiliger als die lang ersehnte schulfreie Zeit im Haus zu verbringen. Zum Glück gibt es die Welt der bunten Panels und Sprechblasen, mit deren Hilfe auch trübe Tage Spaß versprechen. Beim Reprodukt-Verlag erschien zur selben Zeit mit „Paula: Liebesbrief des Schreckens“ ein Titel, der das Urlaubsgefühl in die eigenen vier Wände bringt und bei Erwachsenen für den einen oder anderen nostalgischen Blick in die eigene Kindheit sorgt.

Sandra Brandstätter (Text und Zeichnungen): „Paula: Liebesbrief des Schreckens“.

Reprodukt, Berlin 2016. 120 Seiten. 18 Euro

Der in Berlin lebenden Illustratorin Brandstätter gelingt es in ihrem ersten Comic, den Mikrokosmos Campingplatz mit all seinen schrulligen Bewohnern einzufangen: vom dauercampenden Rentnerehepaar, über den skeptischen Campingwart bis hin zum lesbischen Pärchen, das den örtlichen Kiosk betreibt, sind alle Typen vertreten. Ihre Zeichnungen, der lockere Strich und die an Aquarelle erinnernde Kolorierung verleihen der etwas anderen Detektivgeschichte auch optisch eine Leichtigkeit, die das Urlaubsgefühl über die Seiten hinweg transportiert. Ein schöner Comic, der nicht nur für verregnete Sommertage geeignet ist.

SONJA STÖHR

„Magdas Apokalypse“ von Chloé Vollmer-Lo und Carole Maurel – Hormonelles Armageddon

Die Welt wird untergehen. Da ist sich die Wissenschaft einig. Über das Wie ist man sich noch uneins, aber irgendwann ist Feierabend, das steht fest. Dieses beruhigende Unwissen über den Zeitpunkt des Armageddon steht Magda leider nicht zur Verfügung. An ihrem dreizehntem Geburtstag ereilt die beunruhigende Nachricht den ganzen Planten: In genau einem Jahr geht die Welt unter. Als hätte ein Mädchen in Magdas Alter nicht schon genug mit dem hormonellem Irrsinn des eigenen Körpers zu kämpfen, muss sie nun auch noch mit ansehen, wie die Welt um sie herum zerbricht. Angesichts des sicheren Untergangs sind Anstand und Miteinander ein seltenes Gut, auch Magdas eigener Vater entschließt sich dazu, seine Familie zu verlassen und das letzte, ihm verbleibende Jahr an der Seite seiner bislang geheimen Geliebten zu verbringen. Magda wollte doch noch so viel erleben. Jetzt muss sie sich wirklich beeilen, um auch nur einen Bruchteil davon zu schaffen…

Chloé Vollmer-Lo (Text), Carole Maurel (Zeichnungen): „Magdas Apokalypse“.

Aus dem Französischen von Monja Reichert. Splitter, Bielefeld 2017. 192 Seiten. 24,80 Euro

Obwohl „Coming of Age“ häufig auf eine junge Zielgruppe abzielt, ist hier ganz klar Vorsicht geboten. Auch wenn die Gewaltdarstellung im Buch nie einen jugendgefährdenden Grad erreicht, verströmt der Band ein beeindruckendes, aber auch toxisches und desillusionierendes Flair, das den durchschnittlichen jugendlichen Leser emotional überfordern oder verwirren könnte. Empathische, intelligente Kids könnten die schmerzhaften Metaphern in „Magdas Apokalypse“ durchaus begreifen, sollten aber auch auf keinen Fall mit den komplexen, moralischen Strukturen der Erzählung alleingelassen werden.

Ein bewegender, beeindruckender und extrem innovativer Comic, der vor allem erwachsenen Lesern auf eine brutal schonungslose Art und Weise vermittelt, warum es wichtig ist, die verschobenen Wertemaßstäbe eines pubertierenden Jugendlichen immer ernst zu nehmen. Kein Elternteil, das „Magdas Apokalypse“ gelesen hat, wird seinem heranwachsenden Sprössling wohl je wieder sagen, das etwas „doch kein Weltuntergang“ sei.

MATTHIAS PENKERT-HENNING

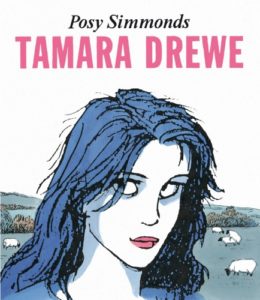

„Tamara Drewe“ von Posy Simmonds – Intrigen, Lügen, Tote

Hier wird hartnäckig gearbeitet. Das englische Anwesen Stonefield ist ein Refugium für SchriftstellerInnen, denen ihr Handwerk nur fernab vom urbanen Raum und den unumgänglichen Alltagsverrichtungen gelingt. Für diese Rahmenbedingungen sorgt in „Tamara Drewe“ bis hin zur Selbstaufgabe die in Verdrängung hochgradig geübte Beth Hardiman. Ihr ebenfalls schreibender Gatte ist der ebenso eitle wie erfolgsverwöhnte Krimiautor Nicholas, dessen regelmäßige Bettgeschichten Beth nach 25 Jahren Ehe zähneknirschend und resigniert hinnimmt. Mit der Ankunft der titelgebenden, attraktiven Klatschkolumnistin Tamara Drewe entwickelt sich jedoch ein Intrigenspiel, geboren aus Lügen, Eifersucht und vergeigten Träumen, das auch noch weitere Bewohner betreffen wird. Am Ende jedenfalls gibt es zwei Tote.

Posy Simmonds zeichnet bereits seit Jahrzehnten Comics, Cartoons und Illustrationen für den Guardian. Dort wurde „Tamara Drewe“ zunächst veröffentlicht. In England wird Simmonds längst gefeiert. Hierzulande kannte man sie bislang lediglich als Kinderbuchautorin. Die 2010 erfolgte Veröffentlichung ihrer zweiten langen (und ersten ins Deutsche übersetzen) Comicerzählung bei Reprodukt schloss fürs Erste eine hiesige Editionslücke (später sollte noch „Gemma Bovery“ folgen).

Posy Simmonds (Text und Zeichnungen): „Tamara Drewe“.

Aus dem Englischen von Ulrich Pröfrock. Reprodukt, Berlin 2010. 136 Seiten. 20 Euro

Tamara Drewe bleibt dabei bewusst außen: Ihre Sicht ist in den ebenfalls abgedruckten Kolumnen zu lesen. Das ist weit mehr als ein bloßes Spiel mit den Materialien oder ein fruchtbarer Versuch für gelingende Strategien der Charakterisierung: Die Geschichte will mit ihrem tragisch-spielerischen Humor die Befindlichkeiten des gut betuchten Teils der bürgerlichen Mittelschicht beleuchten. Dafür greifen Mittel leiser Ironie – etwa wenn ein Autor über die Wiesen mit roter Mütze stolziert, die signalisieren soll, dass er während seiner Überlegungen nicht gestört werden will -, sowie eher soziologische Betrachtungen.

Durch die stilistische Verknüpfung von äußerem Handeln und innerer Wahrnehmung entsteht immer wieder ein Eindruck von der Brüchigkeit dieser Scheinwelt, sei es der innere Rückzug als Verleugnung der kreativen Flaute, die Teenager-Hoffnung auf die erwiderte Liebe mit dem Rockstar oder die Illusion einer glücklichen Ehe. Die Charaktere scheinen habituell sehr gebunden.

Tamara Drewe hingegen teilt ihre Befindlichkeiten unmittelbar mit der Öffentlichkeit. Das allerdings erst, nachdem sie durch einen chirurgischen Eingriff ihre Nase korrigieren ließ. Dass ihr Aussehen sie nun ausgerechnet zur Chronistin der Glamourwelt verdammt, obwohl sie sich endlich an einem eigenen Roman versuchen möchte, darf da schon sarkastisch verstanden werden. Denn nicht nur ihr Image lässt kaum Möglichkeit zur Flucht. An ihm entflammen sich letztlich auch die Begierden der Intellektuellen um sie herum. Das macht Tamara Drewe, trotz Happy End, zu einer ziemlich tragischen Figur.

SVEN JACHMANN

„Lissabon. Im Land am Rand“ von Alexandra Klobouk – Eine Liebeserklärung

Bereits 2010 erschien Alexandra Klobouks „Istanbul, mit scharfe Soße?“, ein Kulturführer zur Stadt am Bosporus für alle, die keinen Schimmer von türkischem Alltag haben.

In ihrem Folgewerk „Lissabon. Im Land am Rand“ berichtet die 1983 in Regensburg geborene, heute u. a. in Berlin lebende Kulturkünstlerin und Bildergeschichtenerzählerin von ihrer Zeit in Lissabon, der Hauptstadt von Portugal, dem Land am Rand im Westen.

Alexanrda Klobouk (Text und Zeichnungen): „Lissabon. Im Land am Rand“.

Berlin, Viel & Mehr 2015. 120 Seiten. 16,95 Euro

Das Buch zeigt: Die Altstadt ist wie ein Museum, Gehwege sind wahre Sehwege, Kaffee-Varianten und Leckereien gibt es viele, und die schönste Zeit erlebt man auf den Dächern der Stadt, mit Blick auf die Sonne und das Meer. Darüber hinaus erzählt Klobouk, wie der Tee über Lissabon nach Europa kam, vom zerstörerischen Erdbeben und dem Wiederaufbau der streng katholischen Stadt, der Sprache und dem Erfindungsreichtum in misslichen Lagen, dem Wettstreit der Viertel zu Santos, und natürlich von Saudade, dem sehnsuchtsvollen Lebensgefühl und Weltschmerz der Portugiesen, den man fast nicht erklären kann. Dazu kommen die Geschichte Portugals und die aktuelle Situation des kleinen Landes mit den großen Nachbarn und noch größeren wirtschaftlichen Problemen.

Alexandra Klobouk hat sich in Lissabon verliebt und die Stadt erkundet und erlebt – das merkt man ihrer gut gemachten Liebeserklärung in Schrift und Bild jederzeit an.

CHRISTIAN ENDRES

„Ms. Marvel“ von Gwendolyn Willow Wilson und Adrian Alphona – Eine tapfere Heldin gegen finstere Klischees

Die verträumte Kamala hat schon genug Schwierigkeiten damit, ihre Liebe für Superhelden-Storys damit zu vereinbaren, in der Schule auch nur ein kleines bisschen cool zu wirken. Anders als ihr großer Bruder, der im muslimischen Glauben der Familie seine einzige und wahre Berufung gefunden hat, ist es dem Mädchen viel wichtiger dazuzugehören, als ihre kulturelle Identität zu pflegen. Ihre Eltern sind liebevolle und gutherzige Menschen, bevorzugen es aber, wenn Kamala mit muslimischen Freunden unterwegs ist, anstatt sich auf wilden Partys mit Alkoholausschank herumzutreiben. Allen Warnungen zum Trotz schleicht sie sich heimlich aus dem Haus, um mit ihren Klassenkameraden zu feiern. Dabei gerät Kamala in einen geheimnisvollen Nebel, der ihr erstaunliche Fähigkeiten verleiht…

Gwendolyn Willow Wilson (Text), Adrian Alphona (Zeichnungen): „Ms. Marvel Bd. 1. – Meta-Morphose“.

Aus dem Englischen von Carolin Hidalgo. Panini, Stuttgart 2015. 124 Seiten. 16,99 Euro

In Zeiten, in denen offenbar noch immer nicht jedem Menschen klar ist, dass der Islam wie jede Weltreligion auf unzählige Weisen interpretiert und gelebt werden kann, ist es außerdem wichtig und begrüßenswert, einen Einblick in eine muslimische Familie zu gewähren, die ihr kleines Mädchen zwar gern traditionell erziehen und aufwachsen sehen möchten, sie dabei vielleicht sogar einengt, sich durch ihre Liebe zu Kamala aber dem Klischee der zwangsverheiratenden Unterdrücker klar entgegenstellt.

„Ms. Marvel“ ist einer der wichtigsten, eigenständigsten und wertvollsten Superhelden-Comics dieses Jahrzehnts, der versucht kulturelle Grenzen zu überwinden, indem er rassistische Klischees und eine romantisierte, idealisierte Vorstellung von Religion gleichermaßen vermeidet. Ein spannendes und witziges Abenteuer, dessen Heldin eben ein junges Mädchen ist. Und eine Muslima.

MATTHIAS PENKERT-HENNING

„Die letzte Reise der Schmetterlinge“ von Kan Takahama – Melancholische Momente und kleine Gesten

Japan gegen Ende der Edo-Zeit (1603-1868). In Nagasakis Freudenviertel Maruyama ist die Edel-Prostituierte (oder Kayu, was „Kurtisane“ bedeutet) Kicho der Star. Nur betuchte Freier können sie sich leisten. Kicho ist so beliebt und angesehen, weil sie auch mit schwierigen „Kunden“ klarkommt, indem sie nicht nur körperlich, sondern auch geistig einfühlsam agiert und ihre charmante Art zielgerichtet zur Geltung bringt. Auf der künstlichen Insel Dejima, dem einzigen Ort Japans, wo direkter Handel mit den Europäern gestattet ist, besucht sie auch den niederländischen Arzt Dr. Thorn. Dieser behandelt zurzeit einen Patienten namens Gen, der an einem Hirnabszess erkrankt ist und mit dem Tod ringt. Gens Sohn Kenzo ist sehr an Medizin interessiert, und Dr. Thorn möchte ihn als Arzt ausbilden. Aber die Familie ist verarmt, weshalb der Mediziner Gen gratis behandelt. Bald erkennt Dr. Thorn, dass zwischen Gen und Kicho eine Verbindung besteht, und tatsächlich: beide sind Geschwister. Sagt Kicho. Der junge Kenzo hegt dabei einen ganz eigenen Groll gegen Kicho. Und die, so wird bald klar, umgibt ein dunkles wie tragisches Familiengeheimnis…

Kan Takahama (Zeichnungen & Text): „Die letzte Reise der Schmetterlinge“. Carlsen Manga, Hamburg 2017. 160 Seiten. 14,90 Euro

Der Band erscheint im Rahmen des Graphic Novel Labels von Carlsen und entsprechend stehen Zeichnungen und Story nahe an der Tradition eines Jiro Taniguchi, was Realismus betrifft. Auch wie der viel zu früh verstorbene Meister-Mangaka beherrscht Takahama die stillen, melancholischen Momente und kleinen Gesten. Obwohl geschickt ineinander verwoben führt sie die Handlung durch ruhiges Fahrwasser, in dem sich die letztendlich tragische Geschichte, bei der Kicho im Mittelpunkt steht, in aller Ruhe entfalten kann. Die spielt ausschließlich in Maruyama und in Dejima und zeigt gleichzeitig ein Sittenbild der japanischen Gesellschaft, in dem die Europäer noch als Eindringlinge und Störenfriede betrachtet werden. Laut Nachwort Takahamas war Nagasakis Freudenviertel Maruyama weniger düster als sein Pendant Yoshiwara in Edo (Tokyo), das Fritz Lang 1927 für seinen Monumental-Stummfilm Metropolis „adaptierte“. Trotzdem galten dort feste und unnachgiebige Regeln. Wer sich als Kayu freikaufen wollte, brauchte viel Geld. Ansonsten war ein Leben im Freudenviertel vorherbestimmt. Einmal dort, immer dort. Keine Chance zur Flucht.

BERND WEIGAND

„Liebe auf Iranisch“ von Jane Deuxard und Deloupy – Jugend im Zeichen der Unterdrückung

Leicht ist es nicht, das Leben im Reiche der Mullahs. Vor allem dann nicht, wenn man jung ist und auch noch auf die absurde Idee verfällt, sich seinen Lebenspartner aussuchen zu wollen. Davon kann zum Beispiel die 26jährige Gila ein Liedchen singen, die mitten in Teheran wohnt. Eigentlich hätte sie keine Chance, ihren Freund Mila in der Öffentlichkeit zu treffen, geschweige denn ihm näher zu kommen. Schließlich gilt jedweder Kontakt (geschweige denn Sex) vor der Ehe als verpönt, künftige Ehepartner werden von den Eltern des Mannes in einem formellen Bewerbungsprozess (Jungfräulichkeitsattest gerne inklusive) ausgewählt, in dem es nicht etwa um Zuneigung, sondern um rein wirtschaftliche Interessen geht. Nur dank ihres weltoffenen Vaters hat Gila die Chance, Mila unter dem Deckmäntelchen eines solchen „Vorstellungsgesprächs“ zu treffen und sich heimlich mit ihm zu verloben – wobei die Argusaugen von Nachbarn und selbsternannten Sittenpolizisten nie fern sind.

Jane Deuxard (Text), Deloupy (Zeichnungen): „Liebe auf Iranisch“.

Aus dem Französischen von Tanja Krämling. Splitter, Bielefeld 2017. 144 Seiten. 19,80 Euro

„Ist das Glück im Iran verboten? Ja, vor allem für die Jugend.“ Dieses Motto durchzieht „Liebe auf Iranisch“, eine Sammlung von Erzählungen, die Jane Deuxard insgeheim vor Ort in persönlichen Gesprächen und Zusammentreffen zusammengetragen hat. Sie bietet denen eine Stimme, die im Iran ohne freie Presse oder soziale Medien offiziell keine Stimme haben. Dabei entsteht eindrucksvoll und beklemmend das Bild einer zutiefst repressiven Gesellschaft, die unter dem Deckmantel der Revolution von 1979 radikal in das Leben jedes Einzelnen eingreift: arrangierte Ehen, permanente Überwachung, Repressalien und Niederschlagung jedes Protestes sind an der Tagesordnung, während sich die patriarchalische Machtstruktur weiter festigt.

Die Mullahs, die schon Marjane Satrapi aus ihrer Heimat verdrängten, was wir in der gefeierten Graphic Novel „Persepolis“ miterleben konnten, sind nach dem Regime von Mahmud Ahmadinedschad auch unter Hassan Rohani, der seit 2013 an der Macht ist und zunächst als Reformer gefeiert wurde, nach wie vor am Ruder und regieren mit eiserner Hand das Land, das nach dem kräftezehrenden Krieg mit dem Nachbar Irak auch durch diese selbstgewählte Isolation international nicht auf die Füße kommt (nahezu gespenstisch wirkt die Szene, in der Saviosh die beiden ausländischen Besucher durch ein verlassenes Hotel führt, das früher von Geschäftsreisenden bevölkert war).

Die authentischen Zeugnisse zeigen eine resignierte, verbitterte oder nur noch zynische Jugend, die den Hoffnungsschimmer der gewaltsamen Proteste 2009 nach Ahmadinedschads Wiederwahl oder auch des arabischen Frühlings längst aufgegeben hat. Als einziger Rückzugsort bleibt die Privatsphäre in Form der Liebe, die allerdings stets eine tödliche Gefahr birgt: Wer beim Kontakt mit dem anderen Geschlecht ertappt wird, dem drohen Zwangsheirat oder Schlimmeres. Von Deloupy reduziert, oft symbolhaft, mit atmosphärischer Farbgebung inszeniert, entsteht ein einfühlsames und erschütterndes Bild eines Landes, in dem sich eine ganze Generation verloren fühlt.

HOLGER BACHMANN

„Verbotene Kunst“ von Wiktoria Lomasko und Anton Nikolajew – Vorauseilender Gehorsam und parteiische Justiz

2012 war beim Comic-Salon Erlangen eine Ausstellung mit dem Titel „Respekt“ zu sehen. Europäische und russische ZeichnerInnen warben darin für Toleranz, riefen gegen Fremdenfeindlichkeit auf. Vieles davon war vor allem eins: gut gemeint. Eine Ausnahme bildeten die Arbeiten von Wiktoria Lomasko. Mit scharfem, aber einfühlsamen Blick porträtierte die 1978 geborene Künstlerin die Verlierer der russischen Gesellschaft: jugendliche Strafgefangene, von der politischen Entwicklung frustrierte Intellektuelle und einsame Alte, die in der Metro sitzend von ihrem traurigen Schicksal erzählen. Lomasko ist eine Meisterin des Reportage-Comics, den sie gerne auch in einer ungewöhnlichen Form pflegt: der Gerichtsreportage.

Im vorliegenden Buch dokumentiert sie, unterstützt von dem Journalisten Anton Nikolajew, den langwierigen Prozess, der von Mai 2009 bis Juli 2010 gegen die Kuratoren Andrei Jerofejew und Juri Samodurow angestrengt wurde. In der Ausstellung „Verbotene Kunst“ hatten sie Kunstwerke gezeigt, die im Jahr 2006 aus politischen und religiösen Gründen aus russischen Museen und Galerien entfernt worden waren. Die orthodoxe Splitterorganisation Volkskirche erhob daraufhin Anklage – „wegen Schürens religiöser Feindschaft“.

Wiktoria Lomasko (Text und Zeichnungen), Anton Nikolajew (Text): „Verbotene Kunst. Eine Moskauer Ausstellung“.

Aus dem Russischen von Sandra Frimmel. Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2013. 172 Seiten. 19,90 Euro

„Verbotene Kunst“ ist keine einfache Lektüre. Die vielen Künstler und Aktivisten, die Gruppen und Vereinigungen, die auftreten, kann man sich, obwohl es ein Glossar gibt, nicht einfach merken. Ein wenig bedauern muss man, dass sich die Kunst Wiktoria Lomaskos nicht so richtig entfalten kann. Das liegt einerseits an dem kleinen, taschenbuchartigen Format, andererseits daran, dass die Zeichnungen, trotz der Verwendung von Sprechblasen, oft nur in einem illustrativen Verhältnis zum Text stehen. Davon abgesehen gelingen Lomasko aber auch hier ein paar eindrucksvolle physiognomische Studien, die, ohne denunziatorisch zu sein, den zum Teil offen gewaltbereiten Fanatismus der Anhänger der Volkskirche deutlich machen.

Wie der Pussy-Riot-Prozess zeigt „Verbotene Kunst“: In Russland gibt es eine Allianz zwischen religiös-nationalistischen Kräften und einem Staat, dessen autoritäres Verhalten vom Erbe der Sowjetzeit geprägt ist. Ein Trost ist da schon, dass die Ausstellungsmacher nur zu einer Geldstrafe verurteilt wurden – und nicht zu der mehrjährigen Lagerhaft, die der Anklage vorschwebte. Später wurden auch vier ihrer Zeichnungen aus einer feministischen Ausstellung zum Internationalen Frauentag im Museumspavillon „Arbeiter und Kolchosbäuerinnen“ in Moskau entfernt. In vorauseilenden Gehorsam der dortigen Kuratorin, wie die internationale Presse vermeldet.

CHRISTOPH HAAS

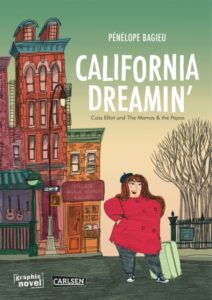

„California Dreamin’“ von Pénélope Bagieu – Cass Elliot und The Mamas & the Papas

Irgendwo in der unendlichen Weite des wilden Internets war neulich zu lesen, dass es sich bei Cass Elliot um eine „vergessene Sängerin“ handelt. Das schmerzt echte Musikliebhaber natürlich zutiefst, ist aber irgendwie trotzdem halbrichtig. Man kann getrost davon ausgehen, dass es bei der Erwähnung der Sängerin nicht halb so oft im Oberstübchen des Otto-Normalhörers klingelt, wie wenn man die in den 1960er-Jahren aktiv gewesene Folk-Rock-Band „The Mamas and the Papas“, deren Teil Elliot war, ins Rennen wirft. Und selbst wenn sich auch da nichts rührt, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit ihrer absolut unvergesslichen Stimme einmal in Berührung kam, ist extrem hoch, denn ihre eigene Musik erlebte in den letzten Jahren vor allem dank des legendären TV-Superhits „Lost“ eine Art Revival. Sicher, mag schon sein, dass um die 1974, im Alter von gerade mal 32 Jahren, verstorbene Elliot nicht der gleiche Personenkult betrieben wird wie um Janis Joplin oder um andere (zu) früh von uns gegangene Musiktitanen, aber ihr legendäres Organ hat sich definitiv im Olymp der zeitlosen Klänge eingebrannt.

Und vielleicht wird dank dieser famosen Graphic Novel von Pénélope Bagieu auch wieder Interesse an ihrer Person wach, denn die durch „Eine erlesene Leiche“ und „Wie ein leeres Blatt“ völlig zu Recht gefeierte junge Künstlerin hat dem exzentrischen Ausnahmetalent ein wunderbares Denkmal gesetzt.

Pénélope Bagieu (Text und Zeichnungen): „California Dreamin’ – Cass Elliot und The Mamas & the Papas“.

Carlsen, Hamburg 2016. 270 Seiten. 19,99 Euro

Das tragische Ende wird in „California Dreamin’“ allerdings ausgeklammert, die Geschichte endet mit Cass’ 24. Geburtstag, aber auch sonst ist Bagieus Biografie weniger als akkurate Aufarbeitung denn vielmehr als Liebeserklärung zu verstehen. So schreibt sie zum Beispiel den titelgebenden Welthit ihr zu (in Wirklichkeit waren die Bandmitglieder John und Michelle Phillips verantwortlich), des Weiteren gibt es auch immer wieder Leerstellen in Form von Zeitsprüngen. Diese Unebenheiten machen aber nicht wirklich was, zumal das Buch auch keinen Anspruch darauf erhebt, die Wahrheit zu erzählen. Bagieu deutet schon im Vorwort an, dass ihre Quelle, eine Biografie von Eddie Fliegel, nicht exakt aufbereitet wird und begründet die brüchige Herangehensweise auf narrativer Ebene geschickt damit, dass jedes Kapitel von jemand anderen der damals Beteiligten erzählt wird. Faktenuntreue und Leerstellen sind somit praktisch zwingend, machen die Geschichte aber auch abwechslungsreich und ungeheuer lebendig.

Bagieu verzichtet im Gegensatz zu ihren Vorgängerwerken dieses Mal auf Computerunterstützung, sondern setzt lediglich auf schwungvolle, schwarz-weiße, extrem ausdrucksstarke Bleistiftzeichnungen, die einen sofort in die damalige Welt ziehen und einen dank einem besonderen Händchen für emotional aufgeladene Bilder sofort mit der korpulenten Heldin mitlachen, -lieben und –leiden lassen.

Meisterhaft auch das Ende: Die letzten Lebensjahre der Sängerin werden zwar ausgespart, der Schluss ist aber fast ebenso tragisch: Nach einem Streit fahren die total verheulte, unglückliche Elliot und ihre unerfüllte Liebe Denny Doherty in die Nacht, während Fans im Radio von ihrem Vorbild Mama Cass schwärmen und anschließend der Welthit „California Dreamin’“ gespielt wird. Hier stellt Bagieu auf clevere Art eine direkte Verbindung zwischen medialer Inszenierung und dem echten Leben da. Und die schmerzt. Bleibt aber auch haften.

THORSTEN HANISCH

„Vaterland“ von Nina Bunjevac – Traumadeutung

Eigentlich ein recht alltägliches Szenario: Ein verheiratetes Paar trennt sich, die Frau sucht sich schleunigst eine neue Bleibe und nimmt die Kinder mit. Der Mann zeigt sich reumütig, sucht sie regelmäßig auf, kauft, wahrscheinlich zum ersten Mal, Blumen, wähnt sich geläutert. Ein neuer Versuch wird gewagt und schon nach wenigen Tagen ist die einstige familiäre Tristesse wieder zurück, schlimmer als zuvor. Das wäre weder außergewöhnlich noch sonderlich erwähnenswert, ahnte man als Leser/in nicht bereits, dass das Verhältnis von weitaus Schlimmerem als nur gegenseitiger Entfremdung beherrscht ist. Jede Nacht schiebt die Frau, Sally Bunjevac, einen massiven Kleiderschrank vor das Schlafzimmerfenster, um sich und ihre drei Kinder, die Töchter Sarah und Nina und den Sohn Petey, vor etwaigen Bombenanschlägen zu schützen, und dies nicht etwa in einem Bürgerkriegsgebiet, sondern inmitten einer ruhigen kanadischen Arbeitersiedlung im Jahr 1975.

Sally flieht vor ihrem Ehemann Peter Bunjevac, weil er ein antikommunistischer serbisch-nationalistischer Terrorist ist, der aus seinem politischen Exil in Kanada als Teil der Gruppe „Freedom of the Serbian Fatherland“ Attentate auf jugoslawische Einrichtungen in Nordamerika verübt, und sie ist die Mutter der Autorin und Zeichnerin dieses Comics, Nina Bunjevac. 1975 wagt Sally noch einmal den endgültigen Bruch und kehrt auf einer vorgetäuschten Urlaubreise mit den beiden Töchtern, aber ohne ihren Sohn zu ihrer Familie nach Zemun in Jugoslawien zurück. Nina Bunjevac, 1974 in Toronto geboren, hat ihren Vater im Prinzip nicht kennengelernt. 1977 stirbt Peter Bunjevac bei der Vorbereitung eines Anschlags durch eine vorzeitig ausgelöste Bombendetonation. Mit „Vaterland“ wagt die Zeichnerin eine Annäherung. Es ist der Versuch, sowohl das Verhalten der Mutter als auch den ideologischen Wahn des Vaters zu verstehen, beides etwas, dessen Ursachen ihr erst viel später begreiflich werden. Politische Geschichte wird zur Interpretationshilfe, die Bunjevacs eigenen völlig maroden Familienroman wenigstens strukturell in Ordnung bringen soll. Das darf man nicht als Geschichtslektion missverstehen. Bunjevac verbindet zwar mehrere Zeitebenen miteinander – Gespräche mit der Mutter für das Buch, die Jahre nach der gemeinsamen Flucht aus Kanada, die Biografie ihres Vaters vom Halbwaisen unter faschistischer Besatzung bis zum Tod als Terrorist, die Geschichte des Balkans im Krieg und unter Titos Herrschaft –, aber der Knoten will nicht halten.

Nina Bunjevac: „Vaterland. Eine Familiengeschichte zwischen Jugoslawien und Kanada“.

Aus dem Englischen von Axel Halling. Berlin 2015, Avant Verlag, 156 Seiten, 24,95 Euro

„Vaterland“ ist außerdem eine Autobiografie ohne Gedächtnis: Das Buch endet dort, wo Nina Bunjevacs Erinnerung einsetzt. Die schwarzweißen Panels sind akribisch schraffiert und wirken wie in Schockstarre eingefroren. Kein Leben, auch keine comiccharakteristischen Soundwords, die Bilder von Bombenexplosionen bleiben stumm, gemarterte Menschen (und auch Tiere) schreien lautlos. Die aufwendige Zeichentechnik sucht Distanz zum Inhalt ihrer Bilder: lieber den tiefsitzenden Identifikationsimpuls blockieren, als mit resümierendem Verstehen das Familienalbum schließen. Deswegen wird die Bildsprache auch dann und wann symbolisch, manchmal vielleicht etwas zu sehr: Wenn das erste Kapitel mit dem Bild von ungeschlüpften Eiern in einem Vogelnest beginnt, die sich später, als ein Brief samt Zeitungsartikel die Nachricht von Peters Tod an Sally überbringt, zu silhouettenartigen Raben gewachsen, zuhauf in den dunklen Gewitterhimmel erheben, mag man darüber streiten, ob hiermit balkanisches Kolorit („In der Traumdeutung, wie sie auf dem Balkan Tradition ist, bedeutet von Vögeln zu träumen, dass der Träumer Nachrichten erhalten wird.“) oder womöglich eine etwas raunende Poesie des Schreckens, die schon Clarice Starlings Lämmer schreien ließ, ihren Weg bahnt. Um das zu klären, liebe Leser/innen, tauschen Sie bitte Ihr Geld gegen dieses Buch. Es kostet genausoviel wie Christian Wehrschütz‘ History-Schocker „Brennpunkt Balkan“, ist um 156 Seiten klüger und riecht sogar besser.

SVEN JACHMANN

„Grenzenlos“ von Jillian Tamaki – Von den Zwängen der Konvention befreit

Auch wer lakonisch ist, kann viel mitteilen. Das gilt für die zwischenmenschliche Kommunikation ebenso wie für Literatur, Film und Comic. Hier zählen das Zurückhalten von Informationen, das Verschweigen von Gefühlen und das Fehlen von Lösungen für die aufgeworfenen Probleme zu den Signaturen der Modernität. Die Leserin, der Leser werden nicht mehr an die Hand genommen; sie sollen sich vielmehr eigenständig Imaginationsräume erschließen.

Jillian Tamaki: „Grenzenlos“.

Aus dem Englischen von Sven Scheer. Reprodukt, Berlin 2017. 248 Seiten. 24 Euro

Verbunden sind die Storys dadurch, dass es in ihnen immer wieder um das Erfahren von Entfremdung und Entgrenzung geht. Mitunter verschmilzt für die Figuren beides miteinander. Wie etwa in „SexCoven“, wo ein etwas unheimlicher Musiktrack, der von einem anonymen Urheber ins Netz gestellt wird, für zahlreiche Jugendliche jahrelang erheblichen Kultstatus erlangt.

Entgrenzt, von den Zwängen der Konvention befreit, sind auch Tamakis Zeichnungen. Auf Panels und Sprechblasen verzichtet sie weitgehend; stattdessen erprobt sie die Möglichkeiten einer freien, fantasievollen Anordnung von Bildern und Texten. So muss man für die Lektüre der Titelgeschichte und für „Die Weltstadt“ das Buch vertikal halten, da durch sehr große, ineinander übergehende Bilder selbst der Rahmen der Doppelseite gesprengt wird.

CHRISTOPH HAAS

„Nimona“ von Noelle Stevenson – Fantasy-Persiflage und gesellschaftskritisches Epos

Noelle Stevenson (Text und Zeichnungen): „Nimona“.

Aus dem Englischen von Gerlinde Althoff.

Splitter, Bielefeld 2016. 272 Seiten. 19,95 Euro

Es fällt sicher leicht, sich von den ersten Kapiteln der vermeintlichen Fantasy-Persiflage in die Irre führen zu lassen. Der knuddelige, aber sehr einfach gehaltene Zeichenstil und die zu Beginn noch recht episodische, gag-orientierte Erzählweise lassen schnell vermuten, man könne sich bei der Lektüre von „Nimona“ auf unkomplizierte, leichte Unterhaltung einstellen. Aber weit gefehlt. Mit exponentiell anwachsendem Erzähltempo wandelt sich die Fantasy-Saga schnell in ein zwar liebenswert-witziges, aber nicht minder anspruchsvolles und gesellschaftskritisches Epos. Alle Charaktere gewinnen immens an Komplexität, Genre-Klischees werden geschickt auf den Kopf gestellt und die Erwartungshaltung des Lesers auf eine aufregende Achterbahnfahrt geschickt. Wer dem Buch die benötigte Zeit gibt, wird mit einer einfühlsamen, extrem innovativen Geschichte voller komplett unerwarteter Wendungen belohnt, die in ihrer emotionalen Intensität eher an den Genuss eines Pixar-Films erinnert, als an manche witzig-belanglose Fließband-Strips aus dem Internet.

MATTHIAS PENKERT-HENNING

„Mohnblumen aus dem Irak“ von Brigitte Findakly und Lewis Trondheim – Knubbelnasen im Krieg

Ein Künstler- und Ehepaar: Lewis Trondheim ist gegenwärtig der beste humoristische Comiczeichner, den Frankreich zu bieten hat, Brigitte Findakly hat seit den frühen Achtzigern als Koloristin wiederum die Werke der wichtigsten Comiczeichner Frankreichs, die die Gegenwart zu bieten hat, visuell perfektioniert, darunter Joann Sfar, Manu Larcenet, Riad Satouff und Trondheim selbst. Mit „Mohnblumen aus dem Irak“ legt das Paar nun gemeinsam eine Graphic Novel vor, eine autobiografische Geschichte über Findaklys Jugend im Irak, den sie 1973 14jährig verließ, als die Familie nach Frankreich emigrierte.

Brigitte Findakly (Text und Zeichnungen), Lewis Trondheim (Zeichnungen): „Mohnblumen aus dem Irak“.

Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock. Reprodukt. Berlin 2017, 112 Seiten, 18 Euro

Es ist eine Geschichte über das Durchhalten, den schmalen Grat zwischen Opportunismus und Opposition zu meistern, ohne der Verzweiflung anheimzufallen. Die Eltern – beide Christen, der Vater ein Militärarzt, die Mutter Hausfrau – sind sichtlich bemüht, Findakly eine sorgenfreie Kindheit im Irak der Sechziger zu bereiten. Aber der Spielraum ist begrenzt: Fahnenappell und Hymnengesang in der Grundschule; Frauenzeitschriften und Lexika, aus denen Israel getilgt ist; abgehörte Telefonate, bei denen der lauschende Zensor zu schimpfen beginnt, sobald die Gesprächspartner vom Arabischen ins Französische wechseln; eine Klassenfahrt nach Mossul, um den Schülerinnen und Schülern die an Straßenlaternen aufgeknüpften Leichen gelynchter Baath-Millizionäre zu präsentieren; vor Kinofilmen platzierte Texttafeln, die zur Denunziation von Dissidenten aufrufen.

Findaklys und Trondheims Bildeinfälle, die sich nie von Verbitterung versehren lassen, sind genial: Leitmotivisch werden immer wieder laufende Soldaten ins Bild gesetzt, bewaffnet, den Blick zum Himmel gerichtet, treu ergeben, stilistisch absolut kaffeetassenkompatibel. Meist sind es fünf, wenn nach einem Putsch wieder mal einstige Verbündete massakriert wurden, gelegentlich auch nur drei. Die laufen dann und wann in die entgegengesetzte Richtung. Das Wesen des Krieges streift auch deshalb die Groteske, weil es so fürchterlich mechanisch ist.

Ein Interview mit Brigitte Findakly finden Sie hier .

SVEN JACHMANN

„Israel verstehen“ von Sarah Glidden – Kathartische Konfusion

Kürzlich hat der Reprodukt Verlag Sarah Gliddens erste Comicreportage neu aufgelegt. Der Titel „Israel verstehen in 60 Tagen oder weniger“ verspricht das Gegenteil von dem, was dieser Reisebericht letztlich erfüllt, denn am Ende der Geschichte steht nicht das Verstehen, sondern das Alter Ego der Autorin Sarah Glidden muss sich von einem politischen Paradigma verabschieden. Ihre zu Beginn recht apodiktische Haltung ist einer kathartischen Konfusion gewichen: Womöglich ist doch nicht nur Propaganda im Spiel, wenn die US-Presse vermeintlich tendenziös über den Nahostkonflikt berichtet? Und vielleicht steht am Anfang jeder Kritik erst mal die Schwierigkeit, festgefügte Überzeugungen aufzugeben, um Widersprüche aushalten zu können?

Dabei fing alles so überschaubar an. Ihrem Freund prophezeite Sarah halbironisch beim Abschied: „Ich werde also hinfahren und die Wahrheit in diesem Durcheinander suchen. Wenn ich zurück bin, ist alles kristallklar!“ Um sich mit ihrem jüdischen Erbe zu konfrontieren, fliegt die linksliberale, agnostische Amerikanerin 2007 zusammen mit ihrer gläubigen Freundin Melissa nach Israel. Die Initiative „Birthright Israel“, eine Stiftung, die weltweit jungen jüdischen Erwachsenen (so auch den beiden Frauen) kostenlos eine Erstbegegnung mit Israel ermöglicht, ist Sarah schon aus Prinzip verdächtig: als Rekrutierungsmaßnahme für Nachwuchszionisten, die einzig dem großen Projekt Alliyah, der Einwanderung von Juden nach Israel, dienen soll. Ein skurriles und für alle Teilnehmer obligatorisches Fragezeremoniell am Flughafen vor der Einreise entkräftet nicht gerade Sarahs Misstrauen. Doch der Reiseführer entpuppt sich bereits auf der ersten Busfahrt weniger als glühender Propagandist denn als Skeptiker, als er die drastischen Folgen des Baus der Trennmauer für die palästinensischen Bewohner des Gebietes beklagt, obgleich an der Notwendigkeit kein Zweifel besteht: „Nach dem Bau ist die Zahl der Anschläge in Tel Aviv von zwei pro Woche auf vier pro Jahr gesunken.“ Der Zwiespalt bleibt fortan das Ordnungsprinzip der Erzählung, denn gleichgültig, ob die Reisegruppe die Golanhöhlen, Jerusalem oder Tel Aviv besucht, immer muss Sarah feststellen, dass ihre umfangreichen Recherchen zur Prophylaxe gegen Indoktrination zwar zur historischen Einordnung nützen, jedoch wenig vor einem paradoxen Alltag in einem paradoxen Land feien, in dem der drohende Ausnahmezustand zur institutionalisierten Normalität geworden ist.

Sarah Glidden (Text und Zeichnungen): „Israel verstehen in 60 Tagen oder weniger“.

Aus dem amerikanischen Englisch von Gerlinde Althoff.

Reprodukt, Berlin 2018. 208 Seiten. 24 Euro

Joe Sacco, der namhafteste Kollege dieses Metiers, beschreitet mit seinem am selben Schauplatz angesiedelten Comic „Palästina“ den umgekehrten Weg und ist so massiv parteiisch, dass Israel einzig als rassistische Besatzungsmacht erscheint. Gliddens hingegen konstruiert sich nicht als allwissendes Medium, das die politische Bilderagenda der US-Berichterstattung mit deren Wahrheitsgehalt kontrastieren soll, sondern als von seinen Erfahrungen irritiertes Subjekt. Sie verschwindet nicht hinter dem Impetus einer (im Falle Saccos äußerst fragwürdigen) Gegenaufklärung, sondern dominiert jede Sequenz und dokumentiert den Wandel ihres eigenen Tunnelblicks. Fixiert darauf, sich keinesfalls einer allerorts vermuteten Gehirnwäsche auszusetzen, gelangt sie immer wieder an Bruchstellen. An ihnen offenbart sich das Trauma des einzigen Landes, das permanent seine Grenzen verteidigen und seine Existenz legitimieren muss.

Die formal unaufgeregte Erzählung ordnet sich vom Seitenaufbau (in der Regel drei dreireihige Panels pro Seite) über den skizzenhaften Zeichenstil bis zur dezenten Wasserfarbenkolorierung gänzlich dem Plot unter. Das inhaltlich auffälligste Merkmal ist, dass sich die Protagonistin immer wieder in die Innerlichkeit zurückzieht. Dann befindet Sarah sich etwa in einer Gerichtsverhandlung, bei der sie als Anwältin, Richterin und Geschworene in Personalunion ihre Argumentationsketten auf die Probe stellt, oder wähnt historische Gestalten als schemenhafte Gesprächspartner an ihrer Seite. Die Autorin hütet sich davor, ins Fahrwasser einer naiven Begegnungspädagogik zu geraten. Durch den Zweifel der Hauptfigur erhellt sich der widersprüchliche Kampf Israels um Selbstbehauptung im Angesicht der vergangenen wie einer drohenden Vernichtung. Wer sich vom Titel also flotte Hilfeleistung verspricht, sollte sich auf einen unliebsamen Schub ziemlich lehrreicher Desillusionierung vorbereiten.

SVEN JACHMANN

„Irmina“ von Barbara Yelin – Keine Entschuldigungen

Nach „Gift“, einer Comicerzählung über den berühmten Fall der Serienmörderin Gesche Gottfried, widmet sich Barbara Yelin erneut einem historischen Thema, nicht nur als Zeichnerin, sondern diesmal auch als Autorin. Und abermals verkörpert eine weibliche Protagonistin gesellschaftliche Entwicklungen. Bei des Deutschen Lieblingsthema Nationalsozialismus – Motto: Schuld sind immer die anderen – ist die Fallhöhe erfahrungsgemäß riesig, aber Yelins Graphic Novel ist für derlei Schwachsinn viel zu klug.

Barbara Yelin (Text und Zeichnungen): „Irmina“.

Reprodukt, Berlin 2014. 288 Seiten. 39 Euro

Das Wiedersehen gerät zur Retrospektive ungenutzter Wahlmöglichkeiten. Howard verehrt nach wie vor Irminas widerständiges Wesen, wie er es in England erlebte; in seiner Familie gilt sie als Legende. In der Kriegerwitwe (als ihr Mann zu ihr sagte: „Irmina, wenn der Krieg gewonnen ist, wird man fragen, wo meine Orden sind“, erwiderte sie: „Du hast recht. Keine Schwäche.“) hingegen rumort, dass sie sich aus opportunistischen Gründen in die Arme der Nazi-Elite schmiegte. Nie würde sie an sich selbst zweifeln, das ahnt sie ebenso wie die LeserInnen, wenn der Krieg einen für die Deutschen annehmlichen Ausgang genommen hätte.

Yelin nutzt keinen Entschuldigungsdiskurs, sondern entwickelt eine intensiv recherchierte, brillant gezeichnete und komponierte Miniaturstudie darüber, wie Mitläufertum ohne ideologische Überzeugung funktioniert. Die Konsequenz: Eine vom Tagesspiegel zusammengestellte Jury kürte „Irmina“ zum Comic des Jahres 2014, 2016 wurde Yelin auf dem Comic-Salon Erlangen mit dem Max-und-Moritz-Preis als „Beste deutschsprachige Künstlerin“ ausgezeichnet.

SVEN JACHMANN