„Billy Tipton, Julie Doucet, Eileen Myles – please don’t stop“, haben Le Tigre 1999 in ihrer popfeministischen Hymne „Hot Topic“ gesungen. Die 1965 geborene Kanadierin Doucet ist als einzige Comiczeichnerin in die lange Aufzählung feministischer role models aufgenommen worden. Doch trotz der Bitte von Le Tigre weiterzumachen, beendete Doucet im selben Jahr ihre Karriere als Comiczeichnerin nach etwas mehr als einem Jahrzehnt. „Ich hatte das Gefühl, alles gesagt zu haben. Ich fühlte mich gefangen in den Comicseiten“, erklärte sie später in einem Interview. „Und außerdem war ich es leid, ständig nur mit Männern zu tun zu haben.“

1985 hatte Doucet in Montreal ein Kunststudium begonnen, 1988 die erste, damals noch selbstkopierte, Ausgabe ihres Magazins Dirty Plotte veröffentlicht, drei Jahre später nahm der damals neu gegründete kanadische Verlag Drawn & Quarterly das Heft in sein Programm (zwei Ausgaben erschienen in Deutschland bei Reprodukt). Doucet war in jenen Jahren eine der wenigen Zeichnerinnen in einer Comicszene, die sich bis weit in die nuller Jahre noch fest in Männerhand befand. 1991 erhielt sie den Harvey Award als „Best New Talent“, zog nach New York, von dort nach Seattle, dann nach Berlin und schließlich zurück nach Montreal. Die Erfahrungen an den unterschiedlichen Orten gingen stets in ihre Geschichten ein, die in der Tradition des amerikanischen Comic-Underground der sechziger und siebziger Jahre stehen. Ebenso spielten ihre Alltagserfahrungen als Frau eine Rolle: So offensiv wie Doucet hat kaum eine Comiczeichnerin die eigene Weiblichkeit zum Thema gemacht.

Julie Doucet (Autorin und Zeichnerin): „Dirty Plotte. The Complete Julie Doucet“.

Drawn & Quarterly, Montreal 2018. 596 Seiten (zwei Bände im Schuber)

Explizite Gewalt gegen Frauen gibt es jedoch selten zu sehen, vielmehr ist es die Protagonistin selbst, die wiederholt Städte zertrümmert oder Männer kastriert. Eine Protagonistin im Übrigen, die zwar mit ihrer Schöpferin Julie Doucet viele Charaktereigenschaften und Lebensumstände teilt, jedoch nicht ihr alter ego ist. Doucet inszeniert in ihren Arbeiten die „Hauptperson“ Julie Doucet mal als Sexobjekt, mal als Mann, mal als Tier, die Inszenierung autobiographischer Elemente in ihren Comics ist auch eine Strategie gegen die kulturelle Zurichtung ihres Körpers. „Es schien mir ganz natürlich, mich selbst als Charakter zu benutzen, um die Storys zu erzählen. Und so wurden es Storys über meinen Alltag, meine Ängste und Enttäuschungen“, erklärt sie im Interview.

Die Alltagsstorys, insbesondere der ersten Jahre von Dirty Plotte, weisen jedoch weit über diesen Alltag hinaus in surreale Welten: Der übervolle Tampon von Julie kann das Blut nicht mehr zurückhalten, wodurch ganze Städte überflutet werden, sie hat sexuelle Phantasien mit Elefanten oder erschlägt, kastriert und zerlegt Liebhaber. Dennoch hat man selten das Gefühl, dass eine reale Gefahr von der Protagonistin ausgeht, vielmehr wirkt sie selbst, die so freimütig all ihre Träume, Sehsüchte und Phantasien offenlegt, permanent gefährdet – Doucets Arbeiten pendeln zwischen der Aggressivität, die aus den Bildern spricht, und der Vereinzelung und Entfremdung, von denen die Geschichten erzählen, der Verletzlichkeit, die ihre Offenheit mit sich bringt.

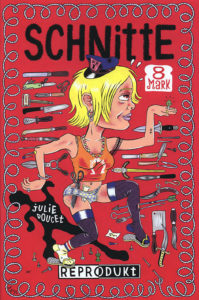

Julie Doucet (Autorin und Zeichnerin): „Schnitte 1 & 2“.

Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk Rehm. Reprodukt, Berlin 1996/1997. Je 36 Seiten. Je 4 Euro

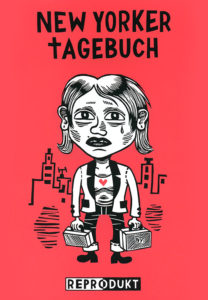

Doucet war in den Neunzigern wegen einer Beziehung nach New York gezogen und beschreibt in dem Comic-Tagebuch ihre Begegnung mit der Riesenstadt – und ihre Überforderung. Bereits am ersten Tag in New York wird indirekt erwähnt, dass Doucet unter einer schweren Krankheit leidet, die sich im Laufe des Comics als Epilepsie entpuppt. Diese Erkrankung hat für sie zur Folge, sich in der Öffentlichkeit unbehaglich zu fühlen, aus Angst, dort einen epileptischen Anfall zu erleiden; die Außenwelt betritt Doucet fast nur in Begleitung ihres Partners. Daher spielt sich die Handlung des Comics hauptsächlich im Inneren der Wohnung ab, die durch die zahllosen umherliegenden Alltagsgegenstände bedrohliche Züge annimmt.

Julie Doucet (Autorin und Zeichnerin): „New Yorker Tagebuch“.

Aus dem amerikanischen Englisch von Jutta Harms. Reprodukt, Berlin 2004. 56 Seiten. 10 Euro

Vielleicht hatte sie mit diesem 1998 beendeten Comic tatsächlich alles gesagt: über ihr Leben als Comiczeichnerin und über Männer, die ihr den Erfolg nicht gönnen, sie ausnutzen und kontrollieren, weswegen sie im Jahr darauf mit der Welt des Comics gebrochen hat. Sie verlegte sich auf Lithographien, Siebdrucke, Collagen und Gedichte, die sie aus vorgefundenem Material zusammensetzte.

Ihr Verlag Drawn & Quarterly, der 1991 mit ihr als erster Künstlerin gestartet war, ist mittlerweile eines der größten unabhängigen Verlagshäuser für Comics in den USA und Kanada. Wohl um die Bitte von Le Tigre an Julie Doucet, niemals aufzuhören, zu unterstreichen, ist im Herbst 2018 das Gesamtwerk ihrer Comics, ergänzt um Interviews, Graphiken und Texte befreundeter Zeichner in zwei opulenten Bänden im Schuber erschienen.

Kritiken zu den deutschsprachigen Anthologien von Julie Doucets Werken gibt es hier und hier.

Dieser Text erschien zuerst in: Jungle World 07/2019

Jonas Engelmann ist studierter Literaturwissenschaftler, ungelernter Lektor und freier Journalist. Er hat über „Gesellschaftsbilder im Comic“ promoviert, schreibt über Filme, Musik, Literatur, Feminismus, jüdische Identität und Luftmenschen für Jungle World, Konkret, Zonic, Missy Magazine und andere, ist Mitinhaber des Ventil Verlags und Co-Herausgeber des testcard-Magazins.