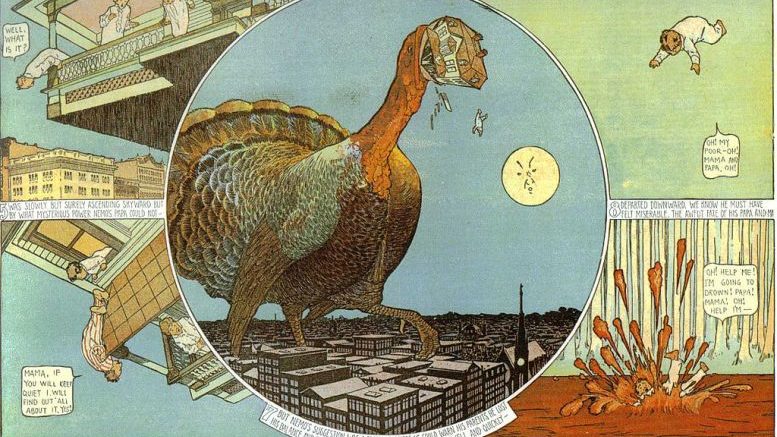

Die Sprache des Comics – das meint in diesem Buch nicht etwa das, was in den Sprechblasen steht. Ole Frahm geht es vielmehr darum zu begreifen, was dem allzu lange als trivial verschrienen Medium spezifisch ist und was es in ästhetischer Hinsicht Besonderes zu leisten vermag. „Comics lachen über sich selbst und alles Hohe“, erklärt der Autor eingangs und zieht daraus den programmatischen Schluss: „Sie sind eine Parodie auf die Referenzialität der Zeichen.“ Die für den Comic typische Verschränkung von Bild und Schrift führt aufgrund deren „heterogener Materialität“ zu einer Selbstreferenzialität, zu „gegenseitigen Wiederholungen ohne Original“, die den „Anspruch auf eine Wahrheit außerhalb der Zeichen“ negieren.

Ole Frahm: „Die Sprache des Comics“.

philo fine arts, Hamburg 2010. 380 Seiten. 22 Euro

In George Herrimans surrealer Funny Animal-Serie „Krazy Kat“, die 1913 debütierte, entdeckt Frahm nicht nur kuriose Gender-Verdrehungen, sondern auch „eine implizite Kritik am Umgang mit Helden- und Schreckensbildern“, die der Erste Weltkrieg hervorbrachte. Wie sehr die katastrophale Geschichte des 20. Jahrhunderts sich in den Comics niedergeschlagen hat oder von ihnen bewusst reflektiert worden ist, macht Frahm immer wieder deutlich: sei es in den schlichten Abenteuern von Hans-Rudi Wäschers „Nick, der Weltraumfahrer“, sei es in den grotesken Science-Fiction- und Horrorstorys aus dem Hause EC oder in Jacques Tardis Erzählungen aus dem Grabenkrieg.

Ein Glanzstück des Bandes ist die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus im Werk Hergés – sonst kein Thema für die Comic-Community. In seiner brillanten Analyse von „Im Reiche des schwarzen Goldes“ und „Der geheimnisvolle Stern“ gelingt es Frahm, den Schöpfer von „Tim und Struppi“ weitgehend zu exkulpieren: Die „antisemitische Projektion“ bestätigt sich in den Alben nur scheinbar, in Wahrheit wird mit satirisch-fantastischen Mitteln „das Funktionieren dieses Wahns“ ausgestellt.

Die Ambition des Autors, die im kleinen Feld der deutschen Comic-Forschung nahezu einzigartig ist, bildet sich auch in seiner Schreibweise ab. In ihrer hohen Verdichtung, der Redundanz fremd ist, in ihrem Anspruch, sowohl pointiert-essayistisch wie theoretisch fundiert und präzise zu argumentieren, ist sie dem Vorbild Adornos und Walter Benjamins verpflichtet. Das schließt eine Neigung zum Kryptischen und Verstiegenen ein, ist aber allemal angenehmer als die sonst doch so häufig anzutreffende, lahme Wissenschaftsprosa. Nur ein Vorwurf ist diesem auch hübsch gestalteten Buch zu machen: Die Abbildungen sind so winzig, dass man öfters die Lupe zur Hand nehmen muss, um Ausführungen zu Details nachvollziehen zu können.

Diese Kritik erschien zuerst am 09.08.2010 in der taz.

Hier findet sich eine weitere Kritik zu „Die Sprache des Comics“.

Christoph Haas lebt im äußersten Südosten Deutschlands und schreibt gerne über Comics, für die Süddeutsche Zeitung, die TAZ, den Tagesspiegel und die Passauer Neue Presse.