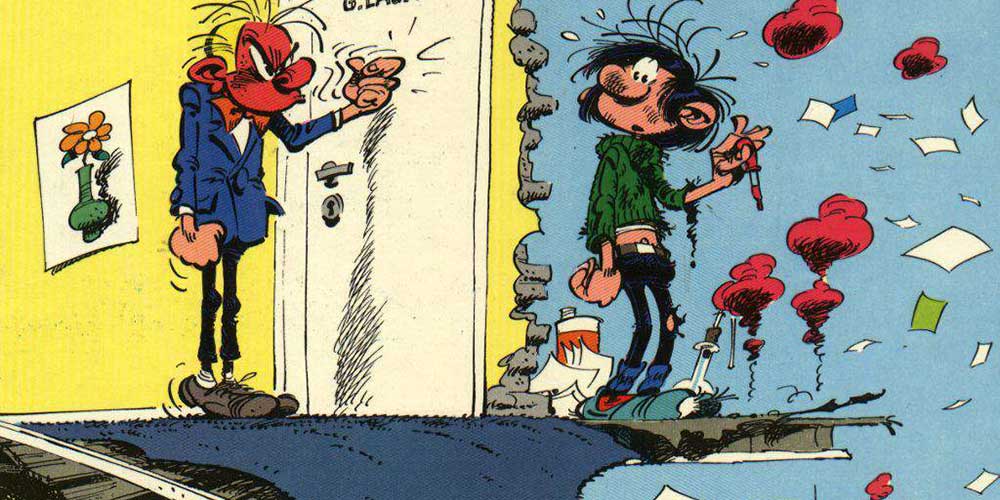

David sitzt im Shuttlebus zum Flughafen, und plötzlich steigt sie ein, seine Traumfrau. Sie heißt Wanda, findet ihren Hintern etwas zu dick und ähnelt der schönen Pamela, in die er als 13-Jähriger unsterblich verliebt war. David ist ein Nerd, der als Hausmeister in einer Computerfirma arbeitet und vergeblich von einer Karriere als Filmregisseur träumt. Aber er versteht etwas davon, Frauen aufzureißen. So werden er und Wanda ein Paar, bis sie, ohne sich zu verabschieden, verschwindet. Und als David eines abends im Nebel nach Hause zurückkehrt, zückt eine geheimnisvolle Gestalt einen Revolver und jagt ihm eine Kugel mitten in die Stirn.

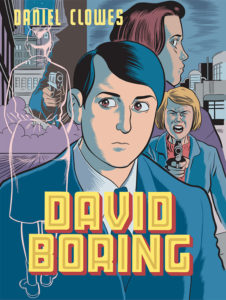

Daniel Clowes (Autor und Zeichner): „David Boring“.

Aus dem amerikanischen Englisch von Heinrich Anders. Reprodukt, Berlin 2010. 128 Seiten. 20 Euro

Wie David Lynch arbeitet Clowes mit Spiegelungen aller Art; er legt Spuren, die nirgendwohin führen, und lässt Rätsel ungelöst. Mehr als ein heiteres Zitateraten springt für den Leser aber nicht heraus, weil es Clowes nicht gelingt, eine interessante Hauptfigur zu erschaffen. Davids Nachname heißt auf deutsch „langweilig“ – und das trifft auf ihn ebenso zu wie auf die gesamte Graphic Novel.

„David Boring“ ist im Original bereits vor rund zwanzig Jahren erschienen. Dass Clowes sich seitdem deutlich weiterentwickelt hat, lässt sich an „Wilson“ feststellen. Der Mann von Anfang 40, der hier im Mittelpunkt steht, erinnert mit seiner dicken Hornbrille und seinem strubbeligen, etwas schütteren Haar an einen bärtigen Halbbruder Woody Allens.

Wie dieser gibt er gerne den unverbesserlichen Existenzialisten, lamentiert über Einsamkeit und Tod. Vor allem aber ist er ein rechter Egomane und Misanthrop, der nur seinen Hund liebt und gerne penetrant auf Fremde einquatscht, um sie dann zu beleidigen. Und manchmal kann er auch richtig ekelhaft sein: Seiner ungeliebten Schwester und deren Mann schickt er ein Paket Hundekot.

Daniel Clowes (Autor und Zeichner): „Wilson“.

Aus dem amerikanischen Englisch von Doris Engelke. Reprodukt, Berlin 2016. 80 Seiten. 20 Euro

Aber dabei bleibt es nicht. Denn als er durch den Tod seines Vaters völlig zu vereinsamen droht, macht Wilson sich auf die Suche nach seiner ehemaligen Frau und ihrer gemeinsamen Tochter. Und so addieren sich die einzelnen Seiten nach und nach zu einer lakonisch, in Sprüngen erzählten Geschichte. Wie es Clowes gelingt, diese sehr verschiedenen narrativen Ansätze zu verbinden – das ist schon faszinierend.

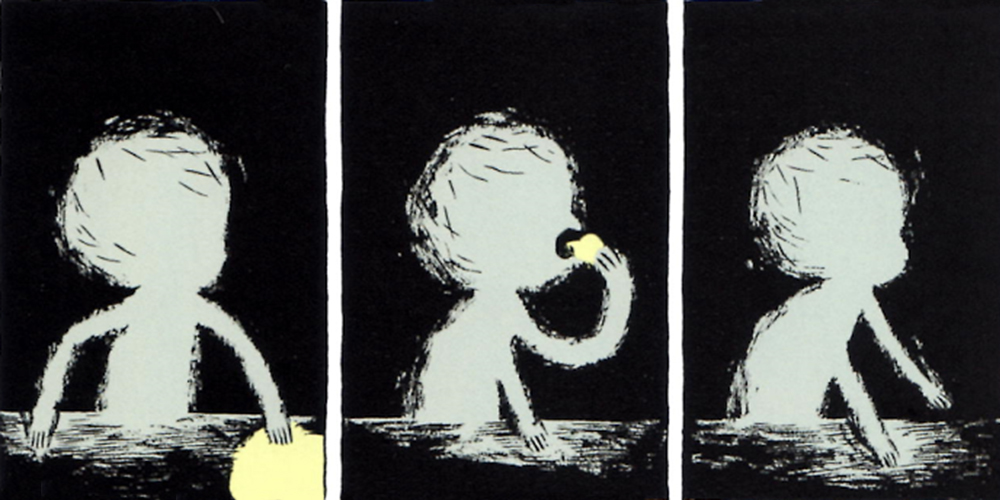

Auch in künstlerischer Hinsicht ist „Wilson“ ungewöhnlich. Denn Daniel Clowes hat sich entschlossen, nicht auf einem Stil zu beharren. Die Seiten sind teils in einem unterschiedlich stark stilisierenden Realismus, teils in einem unterschiedlich stark karikierenden Funny-Stil gezeichnet. So kann die Hauptfigur in Extremfällen sowohl zum Knollennasenmännchen reduziert werden als auch über eine detaillierte, ausdrucksstarke Mimik verfügen – und es Clowes erlauben, zu zeigen, was er alles kann. Darüber hinaus passen die dauernden Wechsel auch zum Thema des Menschen, der weder sich noch die Wirklichkeit so richtig in den Griff zu kriegen scheint.

Diese Kritik erschien zuerst am 02.03.2011 in der taz.

Christoph Haas lebt im äußersten Südosten Deutschlands und schreibt gerne über Comics, für die Süddeutsche Zeitung, die TAZ, den Tagesspiegel und die Passauer Neue Presse.

Seite aus „Wilson“ (Reprodukt)