Art Spiegelman ist der New Yorker unter den amerikanischen Comickünstlern, auch die bekannte Hassliebe zur europäischsten Stadt der USA ist ihm zu eigen. Und wie er dort aufwuchs, klingt verdächtig nach einer klischeebehafteten Erzählung des jewish nerd. Leidend unter einem kalten, geizigen und reichen Vater, sportlich unbegabt, mit dicker Brille, auf einem Auge fast blind (so dass die Welt ohnehin mit einer Tendenz zum Zweidimensionalen erscheinen musste), entdeckt der Junge Comics als Flucht und Hoffnung. Comics waren das Medium, in das die Eltern nicht hineinregieren konnten und in dem man den Schlägertypen von der Straße entging.

Dabei gibt es einen besonderen Bezugspunkt: Die Zeitschrift „Mad“, 1952 von Harvey Kurtzman gegründet, eine satirische Fortführung der gerade verbotenen EC-Comics, die mit ihrer genüsslichen Mischung aus Horror, Gewalt und morality play die Jugendschützer auf den Plan gerufen hatten. Die EC-Comics hatten ihre Satire auf Amerika unter dem Angebot von Horror verborgen; „Mad“ verbarg den amerikanischen Horror unter dem Angebot von Satire (mit dem harmlosen Zeug von heute hat das nicht viel gemein). Aber in den „Mad“-Geschichten steckte noch etwas anderes: Sie durchbrachen die klassische Und-dann-Dramaturgie, auch die Vorbereitung und Pointe eines Funny Strip und begannen durch Reihungen von Panels, Wiederholungen, Panel-im-Panel, Collagetechniken etc. eine lustvolle Selbstreflexion des Mediums. „Ohne ›Mad‹“, behauptet Spiegelman, „hätte es die amerikanischen Underground Comix nie gegeben.“ Und ohne Wallace Wood wahrscheinlich keinen Art Spiegelman.

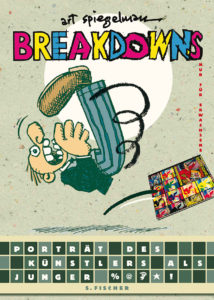

Art Spiegelman (Text und Zeichnungen): „Breakdowns“.

Aus dem amerikanischen Englisch von Jens Balzer. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2008. 84 Seiten. 29,90 Euro

Die traumatischen Eindrücke seiner Biographie sind immer wieder – nicht nur in „Maus“, der zweibändigen Graphic Novel zur Geschichte des Vaters, und dem darauf hinführenden kurzen „Prisoner on the Hell Planet“ – Material seiner Arbeit: die Auseinandersetzung mit dem Vater, der, hartherzig und rassistisch, so gar nicht dem Bild des guten Holocaustopfers entsprach und der den Jungen zugleich unterdrückte und allein ließ; der Selbstmord der Mutter, die keinen Abschiedsbrief hinterließ; der Orientierungsverlust; die Zurückweisung in der Szene, die zwischen Kommerz und Wahnsinn zu zerreißen drohte. Bei alledem verwahrt sich Spiegelman gegen die Unterstellung, seine Comicarbeit sei „therapeutisch“. Die Psychotherapie fand anderswo statt, und sie kostete eine Menge Geld.

Neben der Biographie waren die unterschiedlichsten Einflüsse der Zeit zu verarbeiten. Da waren die Begegnungen mit den Comicundergroundhelden von der Westküste, Robert Crumb vor allem (vielleicht zum Vorbild begabter als zum Ausbilder und Anreger), Ron Shelton oder Clay Wilson. Aber auch mit dem Filmlehrer und -macher Ken Jacobs, der ein anderes Sehen demonstrierte, eine heftige Begegnung von Leben und Bildern. (Als Performer und Lehrer ist Spiegelman immer ein dezidierter Jacobs-Schüler geblieben, Zen-Happenings inklusive.) Nicht umsonst hat Jacobs seinem Film als einziges, gewaltiges work in progress den Titel „Return to the Scene of the Crime“ gegeben. Auch Spiegelmans Idee des Bildermachens ist eine Rückkehr an den Ort der Tat. Später kleidete er das in die Worte: „Nur die Verbindung des Persönlichen mit dem Politischen erzeugt sinnvolle Geschichten. Sonst ist man entweder zu ichbezogen oder man macht Propaganda.“ Aber so einfach ist es nicht einmal im Handwerk.

So ungefähr jedenfalls kann man den Werdegang des Künstlers Art Spiegelman und sein Material beschreiben: aus der Kindheitsverwobenheit mit dem Medium im Allgemeinen und den subversiveren Formen im Besonderen, aus dem Impuls seiner Reflexion und „Dekonstruktion“ (hier und da ist Spiegelman auch ein kleiner Godard der grafischen Erzählung), aus Begegnungen mit lebenden und toten Anregern (Picasso), aus der politischen Unruhe der Zeit (doppelte Flucht: vor den dräuenden Schrecken in den Erzählungen der Eltern und vor der Einberufung nach Vietnam), aus den Widersprüchen der eigenen Biographie in der Geschichte und aus den Widersprüchen der Geschichte in der eigenen Biographie. Ab da geht es nur noch um großartige und bisweilen weniger großartige Entscheidungen des Künstlers bei der Arbeit (manchmal auch Arbeitshemmung). Im Gegensatz zu Crumb, den man nur als Ganzes begreifen kann, ist Spiegelmans Arbeit immer als Projekt, als eine Folge von Überlegungen und Entscheidungen, als einzelnes zu verstehen. Das Spiel der Masken und der Codierungen, das wir bei „Maus“ so gut verstehen, fordert immer einen analytischen Leseprozess heraus. Spiegelman hat nicht nur Comics dekonstruiert, für ihn sind offenbar Comics das Medium der Dekonstruktion. Der Titel „Breakdowns“ bezeichnet auf der einen Seite den (nach der digitalen Umwandlung obsolet gewordenen) Vorgang der Farbgestaltung bei Comics, er bedeutet auf der anderen Seite den psychischen, physischen und finanziellen Zusammenbruch. Alle diese Bedeutungen sind in größter Anschaulichkeit in diesem Buch versammelt, das auch ein sehr persönliches Museum der grafischen Kunst ist.Kunst? Spiegelman behauptet von sich folgendes: „In einer Undergroundcomicszene, die ihre Lebensberechtigung aus dem unentwegten Bruch irgendwelcher Tabus bezog, brach er jenes Tabu, an das sich noch keiner gewagt hatte: Er wagte es, sich einen Künstler zu nennen und sein Medium eine Kunstform.“ „Breakdowns“ ist sozusagen das Manifest zu dieser Anmaßung jenes Kerls, den Spiegelman gleich darauf im nachhinein „einen eingebildeten, kleinen Fatzke“ nennt: viele verschiedene Ansätze zu zeigen, wie aus Comics Kunst wird. Moderne Kunst, um genau zu sein. Spuren führen dabei vom Kubismus zur Appropriation Art, vom Art Deco zum Expressionismus usw. Für „Breakdowns“ hat sich Spiegelman in ein halbes Dutzend sehr unterschiedlicher Zeichner aufgespalten, und jeder von ihnen bringt einen eigenen comic- und kunstgeschichtlichen Hintergrund ein. Wohlgemerkt: Zur Kunst wird ein Comic nicht etwa dadurch, dass er Formen und Methoden aus der Geschichte der Bildenden Kunst wie der Literatur, dem Film und dem Theater imitiert oder sonstwie übernimmt. Sondern im Bewusstsein der eigenen Möglichkeiten, die unter anderem in einer fast grenzenlosen Aufnahmefähigkeit bestehen. Alles kann Comic werden, und Comic kann alles werden. Gerade darin liegt der große Gewinn von „Breakdowns“, dreißig Jahre später. Damals war es ein Übergang (nicht zuletzt als umgesetzte Comictheorie, mag sie uns inzwischen auch ein wenig musterschülerhaft erscheinen) für den Künstler selbst. Heute stellt das Buch nicht bloß das Dokument dieses Übergangs dar. Mit dem neuen Comic „Portrait des Künstlers als junger %@*!“ als Vorspann, mit dem Spiegelman sein eigenes Leben als Comic neu organisieren möchte, und einem (geschriebenen) Nachwort des mehr oder weniger abgeklärten Autors macht die Neuausgabe auch das Fragenfass auf: Wollen wir das eigentlich, dass Comics einfach so „Kunst“ werden? Was wird dabei gewonnen, und was geht verloren?

Nun ist es ja nicht etwa so, dass Spiegelman der erste „Comickünstler“ wäre; die Comicautoren von den Pionieren auf den Zeitungsseiten über die Meister im Mainstream bis zu den Underground Comix haben unter kaum etwas so wenig gelitten wie unter einem Mangel an künstlerischem Selbstbewusstsein. Doch sie hatten relativ wenig Interesse daran, unter das Dach und in den Diskurs der Kunst zu gelangen. Sie plünderten die Museen, ohne die staubige Museumsluft mitzuatmen. Sie waren Kunst, die sich um Kunstgeschichte und -theorie wenig scherte. Spiegelmans Projekt des Kunstcomics dagegen verlangt paradoxerweise (wiederum verwandt dem Vorgehen von Jean-Luc Godard im Film) gerade eine Geste gegen traditionelle Kunstvorstellungen. Sein Comic wird Kunst, indem er sich in Frage stellt. Seine Kunst realisiert sich nicht über den Spiegelman-Touch (den es zweifellos gibt), er ist nicht das konsistente zeichnerische Genie, sondern einer, der das Medium aufbricht, in Richtung der „konkreten sozialen Geste“ (Godard) und der Bildtheorie. Anders als Klaus Theweleit in seiner etwas schlechtgelaunten Kritik in „Literaturen“ meine ich durchaus ein ironisches Bewusstsein Spiegelmans von diesem Vorgang und seiner Rolle darin zu spüren.Und auch von der Tragödie, wenn man so will. Der neue Teil, „Portrait des Künstlers als junger %@*!“, endet ja nicht einfach mit einem doppelten Theoriezitat von Susan Sontag und Viktor Sklovskij, sondern damit, dass der Text der Theorie die Bilder besetzt, die gerade noch eine sehr persönliche, sehr emotionale Geschichte erzählt haben. Dass nun ein Comic, der begonnen wurde, um das eigene Leben aus den Erfahrungen der Kindheit zu reorganisieren, der also an die Wurzeln der grafischen Erzählung zurückwill, mit der feindlichen Übernahme der Bilder durch die Theorie endet, ist gewiss nicht gerade ein Happy-End. Anders gesagt: „Portrait des Künstlers als junger %@*!“ könnte man auch lesen als ein Scheitern des Comics an seinem Kunstanspruch. Jedenfalls ist die Sache nicht entschieden; und die Trennung von Bild und Text ähnelt Godards Vorgehen in Filmen wie „Alphaville“: Dort reagieren die Personen auf den höchsten emotionalen Druck mit Theorie und auf den höchsten Abstraktionsdruck mit Poesie. So unterläuft man die Macht des Erzählens, die in Wahrheit eine Form der Unterwerfung ist. Anders als der Comickünstler lässt sich der Kunstcomic auf einen Prozess mit offenem Ausgang ein. Und es ist durchaus möglich, dass dabei der Autor auf der Strecke bleibt.

Der Comickunst diente auch das von Spiegelman und Françoise Mouly seit 1980 herausgegebene Magazin „Raw“, das neben der nächsten Generation amerikanischer Zeichner die Vertreter des europäischen Autorencomics vorstellte. „Raw“, das machte vielleicht seinen Erfolg aus, war nicht mehr gezeichneter Rock ’n’ Roll, sondern geheftete Kunstgalerie. Den Augenblick der historischen „Revolution“, als die man die Comicexplosion des Untergrunds immer wieder bezeichnete, konnte man schließlich nicht mit Gewalt festhalten oder beliebig wiederholen. „Raw“ war das Medium des Übergangs, der Verwandlung von Underground in Kunst, und auf die hingebungsvoll fließende Direktheit des Hippietums folgte die zerschneidend kühle New Wave: „Mit ›Raw‹ wollten wir Gräben überwinden. Wir wollten zeigen, dass dieselben kulturellen Strömungen durch High und Low fließen können, dass vieles in der Hochkultur nichts mehr ist als übler Kitsch, während die Popkultur voller Ideen, Emotionen und Vitalität stecken kann.“ Revolution Nummer zwei! Während Pop zur Kunst und Kunst zum Pop wird, entsteht jene Form der seriellen Grafik, die nicht mehr zurückkann zum heftigen Kindheitstraum. Dass der Comic als (vergleichsweise) junges Medium immer wieder die Verbindung von Kindheit und Kunst schaffen würde, ist eine schöne Illusion. Zur „Kunst“ zu werden war nicht die geheime Sehnsucht des Mediums (als ginge es darum, endlich „ernstgenommen“ zu werden), sondern eine folgerichtige Entwicklung, die einzige Chance, dem Rücksturz in den kommerziellen Mainstream zu entgehen.1978 erschien „Breakdowns“ unter den abenteuerlichen Umständen, die man im Buch nachlesen kann, und 1980 kam es, betreut von Klaus Theweleit und Heinz Emigholz, auch in Deutschland heraus. Doch der gewaltige internationale Erfolg von „Maus“ führte paradoxerweise nicht zur Anerkennung des Comickünstlers Art Spiegelman und schon gar nicht zu einer interessierten Aufnahme von „Breakdowns“. Er war der geniale Zeichner, der eine Methode gefunden hatte, die Geschichte des Holocaust und Geschichten der Kinder der Holocaustüberlebenden in ein populäres Medium zu übersetzen, ohne jede Blasphemie, aber auch ohne falsche pädagogische Verzagtheit. Nicht nur der Erwartungsdruck und die Geschmacklosigkeiten der Popindustrie machten dem Autor danach zu schaffen. Für Spiegelman bedeutete das eine Art fall from grace von seinem Medium: In den folgenden zehn Jahren beschäftigte er sich mit Titelbildern für den „New Yorker“ (provokante Kunst immerhin, etwa in dem Bild eines Kusses zwischen orthodoxem Juden und Afroamerikanerin zur Valentinstagsausgabe 1993) und arbeitete fürs Theater. Aber er bekam keinen Comic mehr hin.

Was nämlich die Comics anbelangte, so hatte Spiegelman seine beiden großen Projekte erfüllt; das eine war, zu zeigen, wie und wo Comics zur Kunst werden, in „Breakdowns“, und das geschah beinahe unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das andere, die Geschichte seiner Familie und die Geschichte des Holocaust in der genau richtigen Weise in seinem Medium zu erzählen – „Maus“, hatte ihm fast zu viel Zuspruch eingebracht.

Ein neuer Bruch, ein neuer Kurzschluss zwischen Geschichte und Leben, riss Spiegelman aus der Lethargie: der Anschlag auf das World Trade Center und die Folgen. Er kündigte seine Mitarbeit beim „New Yorker“ aus Protest gegen die gleichförmige Unterwerfung der amerikanischen Presse unter Bushs Weltsicht. „In The Shadow of No Towers“ zeichnet auf sehr persönliche und sehr politische Weise die Erfahrung von 9/11 nach, aber anders als bei „Maus“ nimmt Spiegelman hier zugleich sein Projekt der Selbstreflexion des Mediums wieder auf. Dass der Strip zuerst in Deutschland veröffentlicht wurde (2002 in der „Zeit“, bevor dann endlich 2004 eine englische Buchausgabe erschien), hängt wohl damit zusammen, dass es auch diesmal keine Helden gibt und die patriotische Hysterie schon in ihrem Erstehen kritisiert wurde, aber auch damit, dass „In The Shadow of No Towers“ – anders als der gezeichnete Roman „Maus“, in dem alle grafischen Mittel der Erzählung dienen und stets die einfachste die richtige Lösung ist – bereits aus dem Reich der Comickunst heraus entworfen ist. Zwar gibt es auch hier sehr direkte Momente, das ideale Bild der „Verbindung des Persönlichen mit dem Politischen“, aber es gibt ebenso die Metaebenen der Kunst, eine white cube-Aura für uns eingebildete, kleine Fatzkes. Spiegelman hält das Comic/Kunst-Spiel offen. „Breakdowns“ ist und bleibt ein Schlüssel dafür.

Dieser Text erschien zuerst in: Konkret 03/2009

Georg Seeßlen, geboren 1948, Publizist. Texte über Film, Kultur und Politik für Die Zeit, Der Freitag, Der Spiegel, taz, konkret, Jungle World, epd Film u.v.a. Zahlreiche Bücher zum Film und zur populären Kultur, u. a.: Martin Scorsese; Quentin Tarantino gegen die Nazis. Alles über INGLOURIOUS BASTERDS; Blödmaschinen. Die Fabrikation der Stupidität (zusammen mit Markus Metz); Tintin, und wie er die Welt sah. Fast alles über Tim, Struppi, Mühlenhof & den Rest des Universums; Sex-Fantasien in der Hightech-Welt (3 Bände) und Das zweite Leben des ›Dritten Reichs‹. (Post)nazismus und populäre Kultur (3 Bände). Kürzlich erschien in der Edition Tiamat Is this the end? Pop zwischen Befreiung und Unterdrückung.