Jahrelang haben Archäologen nach dem Grab des ägyptischen Hohepriesters Khartuka gesucht. Jetzt ist es drei skrupellosen amerikanischen Abenteurern gelungen, dort einzudringen. Sie wandern durch unterirdische Gänge und Hallen, um schließlich den Schatz zu finden, von dem sie geträumt haben. Reich beladen gehen sie zurück, fallen aber der wieder zum Leben erwachten Mumie des Priesters zum Opfer. Karthuka triumphiert – aber mit einem hat er nicht gerechnet: dem bissigen Hund der Räuber, der eine Schwäche für alte Knochen besitzt.

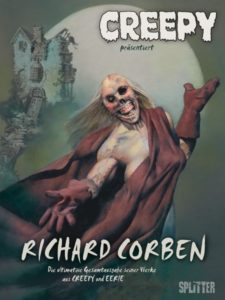

„Grab des Grauens“ – im Original: „Terror Tomb“ – heißt diese Geschichte. Sie ist exemplarisch für die insgesamt vierzig Beiträge, die Richard Corben, unterstützt von wechselnden Szenaristen, zwischen 1970 und 1978 für die Magazine „Creepy“ und „Eerie“ gezeichnet hat. Die wichtigsten dieser Frühwerke des 1940 in Missouri geborenen Künstlers sind im Laufe der Jahre schon auf Deutsch erschienen, allerdings in verschiedenen Publikationen. Mittlerweile sind sie alle in einem dicken, großformatigen Band versammelt und in deutlich verbesserter Druckqualität.

Richard Corben (Autor und Zeichner): „Creepy Gesamtausgabe“.

Aus dem amerikanischen Englisch von Bernd Kronsbein. Splitter Verlag, Bielefeld 2014. 352 Seiten. 49,80 Euro

Die prototypische Heldin seiner Comics läuft gerne mehr oder minder nackt herum und schaut aus wie eine ins Phantasmagorische gesteigerte Jayne Mansfield. Der prototypische Held kann einen Bodybuilder vor Neid erblassen lassen; manche Leser haben sich von diesen Muskelpaketen zudem an das Virilitätsgeprotze faschistischer Bildhauerei erinnert gefühlt.

Eine solche Wahrnehmung verfehlt jedoch das Spezifische von Corbens Ästhetik. Die Über-Frauen und -Männer, die sein Werk bevölkern, sind nur die vergleichsweise realistische Spielart eines allgemeinen Hangs zum Grotesken. Die „Creepy“- und „Eerie“-Storys zeichnen sich durch eine Mischung aus krudem Horror und schwarzem Humor aus. Zu ihr passen all die Physiognomien, die Corben mit evidenter Lust an der Schönheit des Hässlichen entwirft: Gesichter, die Gummimasken gleichen, zugleich prall und von Falten durchzogen; insektenartige Außerirdische; Monster, die wie ein Haufen Eingeweide oder Lovecrafts Cthulhu-Wesen aussehen.

Exzentrische Kolorierung

Hinzu kommt die exzentrische, entschieden antinaturalistische Kolorierung. Sonnenuntergänge sind schaurige Symphonien in eitrigem Gelb und blutigem Rot; Szenen, die in der Nacht oder unter der Erde spielen, leuchten in düsterem Blau und Violett. Wie bei den Arbeiten von Moebius, die im selben Zeitraum entstanden sind, bedeutet der Akt des Kolorierens bei Corben stets mehr als ein bloßes Buntmachen von Schwarzweißzeichnungen. Die Farbe ist hier einerseits ein Wert an sich, andererseits fügt sie den Bildern etwas latent Surreales hinzu.

Die Lektüre des Sammelbandes erlaubt es, Corbens Platz in der Geschichte des amerikanischen Comics genauer zu verorten. Dies gilt speziell für sein Verhältnis zu Robert Crumb. Auf den ersten Blick wirken die zwei wie Antipoden: dort der radikale Selbstentblößer, einer der Begründer des autobiografischen Comics, hier der Horror- und Fantasyspezialist, der seine Obsessionen in den Mantel des Genres hüllt.Schaut man genauer hin, ergibt sich allerdings durchaus eine Parallele. Viele Geschichten von Crumb, wie etwa „Fritz the Cat“, lassen sich als eine Underground-Version der Funny Animal Comics aus dem Hause Disney lesen. Ähnlich ist bei Corben, bis in Details, der Einfluss der EC-Comics der Fünfziger zu spüren, an die „Creepy“ und „Eerie“ generell anzuknüpfen suchten. Beide Zeichner stehen im Spannungsfeld zwischen Bewahren und Erneuern; der eine unterminiert, der andere radikalisiert eine Tradition, die sie im selben Atemzug fortsetzen.

Eine der Standardfiguren des Horrorgenres fehlt bei Corben völlig: der Zombie. Diese Sonderform des Monsters hat, nach einer ersten Blüte in den Siebzigern, zuletzt einen so massiven Boom erlebt, dass man sich inzwischen bei jedem weiteren einschlägigen Film oder Comic fragt: Was soll da noch Neues kommen? Eine Möglichkeit hat der Autor Tim Seeley gefunden. Die Serie „Revival“, die er schreibt, beruht auf einer ziemlich großartigen Grundidee: Zwar sind es auch hier die Toten, die wiederkehren, aber eben nicht als auf Frischfleisch gierige Untote, sondern schlicht als die, die sie zum Zeitpunkt ihres Ablebens gerade waren.

Tim Seeley (Autor), Mike Norton (Zeichner): „Revival Band 1-8“.

Cross Cult, Stuttgart 2013-2018. Je 128 Seiten. Je 20 Euro

Die „Erweckten“, wie sie genannt werden, hocken also seelenruhig vor dem Fernseher, sie gehen ihrer gewohnten Arbeit nach oder nehmen ein unterbrochenes Studium wieder auf. Was dies für sie und ihre Angehörigen bedeutet – daraus ließe sich ein Comic entwickeln, in dem psychologische, moralische und philosophische Fragen im Vordergrund stünden. Aber darum geht es in „Revival“, wenn überhaupt, nur sehr am Rande. Geschickt gemixt werden vielmehr Crime-, Mystery- und Horrorelemente: Im Zentrum steht eine junge, kleinstädtische Polizistin, deren Aufgabe es ist, sich um Verbrechen oder Streitigkeiten zu kümmern, die im Zusammenhang mit den „Erweckten“ stehen.

„Revival“ erscheint in den USA als fortlaufende Serie im Monatsabstand; bisher liegen gut dreißig Hefte vor. In Band 1 (mittlerweile liegt die Serie komplett in 8 Bänden vor, Anm. d. Red.) der deutschen Ausgabe sind die ersten fünf von ihnen vereint, und so spannend sie zu lesen sind, leidet der Gesamteindruck ein wenig darunter, dass es sich letztlich um eine stark ausgedehnte Exposition handelt. Seeley ist so sehr bemüht, Spuren zu legen, die er in Zukunft verfolgen kann, dass dies auf Kosten der Kohärenz geht.

Stärken und Schwächen haben auch die Zeichnungen von Mike Norton. Sie sind routiniert, aber etwas hölzern. Ausdrucksvolle Gesichter wollen Norton nicht immer gelingen; so hat man manchmal Schwierigkeiten, die Polizistin von ihrer jüngeren, „erweckten“ Schwester zu unterscheiden.

Am besten zeichnet Norton die rätselhafteste Figur des Comics: den Geist eines Soldaten, der ruhelos durch die Wälder streift. Er ist riesig und hat lange Gliedmaßen. Im Verhältnis zum überschlanken Körper ist sein Kopf, in dem leere, dunkle Augenhöhlen sitzen, viel zu groß. Er ist furcht- und mitleiderregend zugleich – und in seiner Biegsamkeit, seiner lebhaften Körpersprache wirkt dieser totenblasse Flüchtling aus dem Jenseits viel lebendiger als die Menschen, die er heimsucht.

Diese Kritik erschien zuerst am 29.06.2014 in der taz.

Christoph Haas lebt im äußersten Südosten Deutschlands und schreibt gerne über Comics, für die Süddeutsche Zeitung, die TAZ, den Tagesspiegel und die Passauer Neue Presse.

Seite aus „Revival, Band 1“ (Cross Cult)