Prall neigen sich die Blütenstiele im Wind und werden von den filigranen Blütenblättern umschmeichelt. In verschwenderischer Pracht wachsen Äpfel und Kürbisse im Garten und wunderschöne Schmetterlinge flattern darüber. Der japanische Mangaka Gou Tanabe hat dieses Idyll in strengem Schwarz-weiß und mit feinen Schraffuren gezeichnet, sodass es wirkt wie eine historische Radierung. Doch das Idyll trügt, die Früchte schmecken bitter.

Gou Tanabe (Autor und Zeichner): „Die Farbe aus dem All“.

Aus dem Japanischen von Jens Ossa. Carlsen, Hamburg 2020. 192 Seiten. 12 Euro

H. P. Lovecraft hat mit „Die Farbe aus dem All“ im Jahr 1927 einen Prototypen der Horrorliteratur geschaffen: Eine Familie lebt voller Harmonie und im Einklang mit der Natur in einem Tal fernab der Zivilisation. Ein Leben voller Glück, bis ein Komet im Tal einschlägt und alles zerstört.

„Als Thadäus beim Anblick seiner verwandelten Mutter wieder einmal zusammenbrach, sah Nahum keinen anderen Ausweg, als Nanny auf dem Dachboden einzusperren. Zu seinem Entsetzen musste er feststellen, dass nun auch sie in der eigenartigen Farbe zu leuchten begann.“

Gou Tanabe zeichnet auch die beschriebene Farbe aus dem All in schwarz-weiß und überlässt das Grauen damit der Fantasie der Leser. Tanabe hat schon einige Geschichten von Lovecraft adaptiert und wurde dafür vielfach ausgezeichnet. Bei „Die Farbe aus dem All“ bleibt er ganz nah am Originaltext und arbeitet genau den Grusel heraus, den Lovecraft angelegt hat. Gerade durch seine betörend schönen Zeichnungen macht er deutlich, wie wenig die Familie in der Lage ist, sich selbst zu befreien: Nur ein Tal weiter ist die Welt weiterhin in Ordnung, der Komet hat dort keine Wirkung.

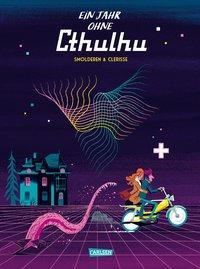

Dass die Franzosen Thierry Smolderen und Alexandre Clérisse Lovecafts Werk ganz anders angehen, wird schon auf den ersten Blick klar: Die Zeichnungen sind plakativ und meist in knalligen Regenbogenfarben gehalten. Die Geschichte spielt in der französischen Provinz in den 1980er Jahren unter Jugendlichen, die auf dem örtlichen Friedhof gruselige Pen-&-Paper-Rollenspiele spielen. Zunächst erinnert nur der Name ihres Lieblingsspiels „Call of Cthulhu“ an Lovecraft, der mit verschiedenen Erzählungen einen Mythos um ein unbeschreibliches Meeresungeheuer namens Cthulhu geschaffen hat.

Thierry Smolderen (Autor), Alexandre Clérisse (Zeichner): „Ein Jahr ohne Cthulhu“.

Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock. Carlsen, Hamburg 2020. 184 Seiten. 24,99 Euro

Geschickt spielt Thierry Smolderen mit den Motiven des Cthulhu-Mythos: Da ist die neue Mitschülerin, die auf einer Tauchtour eine versunkene Stadt gefunden hat und einen magischen Zylinder mit nach oben bringt – ein Gruß des Meeresungeheuers? Da ist der alte Freund und Nerd, der sich einen Avatar programmiert, um nicht mehr selbst über sich sprechen zu müssen. Und da sind die Freunde des Rollenspiels, die mit den großen und kleinen Problemen des Erwachsenwerdens konfrontiert sind. Alle könnten ewig in ihrer Blase weiterleben – würde nicht plötzlich etwas Monströses in diese Welt einbrechen.

„Acht Leichen, keine Überlebenden. Also sagen Sie, haben Sie sie abgeschlachtet, um Ihre Freundin zu retten? Sie haben sich in dem Spiel verloren, richtig? Sie haben das Massaker begangen, um ‚die Götter‘ zu besänftigen…?“

Die Realität ist komplexer als die Fantasie der Rollenspieler. Und wie in all ihren Werken verpacken Thierry Smolderen und Alexandre Clérisse auch den Lovecraft-Stoff in eine spannende Krimihandlung. Die Bilder von Clérisse setzen noch eins drauf: Sie sind eine wunderbare Hommage an die 80er Jahre mit ihren knalligen Farben, den gruseligen Rollenspielen und der Faszination für die ersten Heimcomputer, bei denen das Programmieren wichtiger war als die damals noch schlichte Oberfläche.

Dieser Text erschien zuerst am 10.03.2020 in: Deutschlandfunk

Andrea Heinze arbeitet als Kulturjournalistin u. a. für kulturradio rbb, BR, SWR, Deutschlandfunk und MDR.