Hamburg als Transitort, das passt. In Hong Sang-Soos Film „On The Beach At Night Alone“ flaniert eine junge Schauspielerin (Kim Min-hee) durch die Hansestadt, ohne sie scheinbar so richtig wahrzunehmen, denn sie denkt über ihre verflossene Affäre zu einem verheirateten Mann nach. Vielleicht wird er ihr nachreisen, vielleicht nicht. Im Comic „Das leere Gefäß“ läuft ebenfalls eine junge Frau durch Hamburg und reflektiert ihre Vergangenheit. Vielleicht ist Hamburg dafür der geeignetste Ort, einladend genug um dort Zeit verbringen zu wollen, aber abweisend genug um ganz bei sich zu sein.

Magdalena Kaszuba: „Das leere Gefäß“.

Avant Verlag, Berlin 2018. 152 Seiten. 20 Euro

Schnell wird klar, dass Kaszuba mit der katholischen Kirche nicht Trost und Geborgenheit verbindet. Orgelpfeifen dräuen, Gesichter verschwinden hinter Weihrauchschwaden. In einer besonders entsetzlichen Szene erzählt sie von ihrer Beichte am Vorabend der heiligen Kommunion: Eine Topfpflanze rückt ins Bild, die Ziffern an der Wand, die der Gemeinde das Eingangslied ankünden. Man kann sich vorstellen, wie Kaszuba als kleines Mädchen diese Gegenstände angestarrt haben muss. So wie man beim Zahnarzt fest einen Punkt an der Zimmerdecke fixiert, wenn der Bohrer zu surren beginnt. In ihren Bildern, einer flächigen Mischung aus Bleistiftschraffuren und Wasserfarben, scheinen gelegentlich erste Zeichenentwürfe durch, übermalt, aber noch gegenwärtig. Der Entstehungsprozess wird so sichtbar, erscheint nicht weniger mühsam als die Erinnerungsarbeit selbst, bei der Verschüttetes freigelegt, längst vergessen Gehofftes an die Oberfläche gezogen werden muss. Als erwachsene Frau steht Magdalena Kaszuba am Elbstrand und fragt sich, was von ihr bleibt, wenn sie die identitätsstiftenden Momente ihre Kindheit, so viel Schaden sie auch angerichtet haben mögen, tatsächlich loslässt.

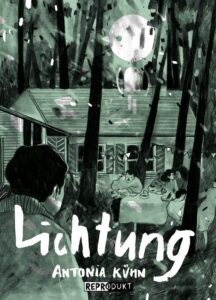

Antonia Kühn: „Lichtung“.

Reprodukt, Berlin 2018. 256 Seiten. 24 Euro

Kühns kindlicher Zeichenstil wirkt anrührend, aber keinesfalls naiv, dazu stellt sie viel zu aufmerksam visuelle Assoziationen her. So beginnt ihr Comic mit der vermutlich ersten Erinnerung Pauls an das Mobile, das von klein auf über seinem Bettchen baumelte. Eine der Figuren, ein bauchiger Vogel, schummelt sich später immer wieder in die Panels – manchmal als traumwandlerische Gestalt, manchmal als Elefant im Raum –, so wie Erinnerungen und Grübeleien in den Alltag drängen, wenn man sie am wenigsten vermutet. In „Lichtung“ dürfen die Gedanken schweifen, darf die Wahrnehmung sich verzerren. So wie die schwarzen Schokoladenschichten im Kalten Hund, die sich zum wilden Zickzackmuster aufbäumen, als der Schmerz beim Gedanken an die tote Mutter unerträglich wird, bevor sie sich wieder in ordnungsgemäße Linien fügen, den grauen, geometrischen Formen der Mietskasernen im Arbeiterviertel ähneln.

Mithilfe von Pauls Schiebepuzzles formen sich neue Gedanken und im Spiegelkabinett auf einem Rummel scheint sich die Mutter schon vor ihrem eigentlichen Ende vor den Augen ihres Sohnes aufzulösen. Kühn arbeitet nicht nur auf der visuellen, sondern auch auf der erzählerischen Ebene mit Fragmenten. Zusätzlich zum gegenwärtigen Handlungsstrang, in dem Paul seiner abweisenden Schwester näher zu kommen sucht, weisen ihn unterm Bett versteckte Briefe, Fotos und Postkarten auf die Vergangenheit seiner Eltern, ihre Beziehung, die ungeklärten Umstände des Todes. Dass nichts davon am Ende tatsächlich zweifelsfrei aufgelöst wird, erscheint bei einem über 250-seitigen Comic ein wenig unbefriedigend. Aber das macht „Lichtung“ nicht weniger lesenswert. Schon allein, weil Antonia Kühn so erstaunlich einfühlsame Motive findet, um abstrakte Gefühlswelten wie die Stagnation in scheinbar ewig währender Trauer abzubilden.

Diese Kritik erschien zuerst am 14.04.2018 auf: CulturMag

Hier und hier gibt es zwei weitere Kritiken zu „Das leere Gefäß“.

Katrin Doerksen, Jahrgang 1991, hat Filmwissenschaft nebst Ethnologie und Afrikastudien in Mainz und Berlin studiert. Neben redaktioneller Arbeit für Deutschlandfunk Kultur und Kino-Zeit.de schreibt sie über Comics, aber auch über Film, Fotografie und Kriminalliteratur. Texte erscheinen unter anderem im Perlentaucher, im Tagesspiegel oder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie lebt in Berlin.

Doppelseite aus „Das leere Gefäß“ (Avant-Verlag)