Keine Frage, die Beteiligten an dieser Miniserie sind Künstler von Meriten im phantastischen Bereich. Richard Corben, der für „Bigfoot“ als Zeichner fungiert, hat mit seinen eigenwilligen Körperbildern in „Den“ und vielen Frühwerken das reaktionäre Verständnis des Fantasyhelden-Habitus ad absurdum geführt und auf diesem Wege sarkastische Kritik der Geschlechterrollen und des Konservatismus dieses Genres visuell formuliert (er starb im Dezember des vergangenen Jahres). Die besten Filme Rob Zombies präsentieren ganz und gar huldigendes Zitatkino, in dessen Motiv- und Sujetmodifikationen immer auch der Zeichen-Diskurs tobt.

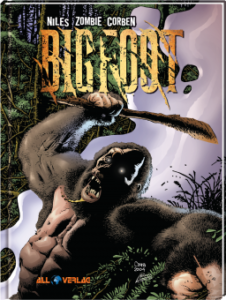

Wenn die zwei sich also zusammenschließen, um dem Monster-Motiv auf den Zahn zu fühlen, dürfen ruhig Erwartungen im Spiel sein. Vorweg: Die ursprünglich 2005 veröffentlichte Mini-Serie erfüllt sie nicht im Geringsten. Der Mythos Bigfoot wird visualisiert als grobschlächtiges Monstrum, als konzentrierte Gewalt und reines Es.

Und diesem Es rückt nun in den kanadischen Wälder der traumatisierte Billy zu Leibe, der, so erzählt es der Prolog, als Kind mitansehen musste, wie das Biest seine Eltern zerfleischte. Mittlerweile zum Mann gereift, will er nun Vergeltung.

Rob Zombie, Steve Niles (Autoren), Richard Corben (Zeichner): „Bigfoot“.

All Verlag, Wipperfürth 2021. 96 Seiten. 24,80 Euro

Motivisch ist das Sujet auf Vulgärfreudianismus ausgerichtet: Bigfoot tötet während deren Liebesspiel Billys Eltern in dessen Gegenwart und verschleppt seine noch lebende Mutter in die Dunkelheit. Fortan wird Billy nicht nur explizit von Albträumen geplagt, in denen Bigfoot seinen Vater ersetzt, sondern auch das Sehen selbst implizit als Schwachstelle etabliert: Geboten wird eine lupenreine Slasherfigur, die beständig aus dem Nichts heraus und ohne Vorankündigung, ohne Geräusche ihre Opfer schlagartig erhascht.

Man muss einem Plot, der das Trauma zum Mittelpunkt erkoren hat, nicht mit besserwisserischer Logik auf den Zahn fühlen: Wieso kann ein Massenmörder all die Jahre unbeachtet wüten, obgleich die Zahl der Todesfälle längst den dreistelligen Bereich erlangt haben muss? Bloß weil ein Dorfsheriff die Wahrheit verheimlichen will?

Gerahmt wird die Erzählung aus der Ich-Perspektive Billys. Damit wären dem Handlungsverlauf auch Inkonsistenzen eigen, wenn das Gespann aus Trauma und Erinnerung es nicht anders zulässt. Aber Zombie möchte altmodisch erzählen und wechselt fortan zu einer personalen Erzählerinstanz. Deswegen sind die Charakterisierungen nur Grundlage, um Bewegung in den Konflikt zu bringen. Der Nährwert speist sich aus dem Zitat, das gänzlich unironisch eingefügt und auch formal fast bieder verarbeitet wird. Der Auftritt des Monsters erfolgt stets in doppelseitigen Splashpanels, die Angst wird im Detail erfasst, Nahaufnahmen der Augen erfüllen die Panels: Überwältigungstechnik durch simple Schockmomente und optisch derselbe Konservatismus, wie er bereits der Story inhärent ist.

Das Ergebnis ist ein Jason Vorhees mit Haaren im blutrünstigen Amok(leer)lauf. Denn wo man in der „Freitag der 13.“-Reihe gezwungen war, die eigene Rezeptionsgeschichte reflexiv zu integrieren, um das serielle Konzept zu erneuern, geht Zombie den umgekehrten Weg und zelebriert in Gestalt Bigfoots den reaktionären Backlash: Er ist, wie etwa Jason, kein durch Ironie gebrochenes Instrument zur Korrektur des gefährdeten Puritanismus, sondern ganz und gar Projektionsfläche der reinen Rache. Seine Gewalt besitzt weder den subtextuellen Auftrag, den Hedonismus der Opfer zu bestrafen, noch ist sie monströse Manifestation der Angst vor der menschlichen Selbstvernichtung.

Tatsächlich ähneln die Figuren dem Westerner, wenn sie vogel- und froschperspektivisch heroisiert in voller Waffenmontur den Kampf gegen die Natur aufnehmen, sie rechtmäßig sich unterwerfen, nachdem sie das kleinste Element der zivilisierten Gruppe, die Familie, zerstört hat. Das folgt der Strahlkraft des Western-Mythos, der durch Bestialisierung des „Anderen“ den kolonialistischen Blick zu verschleiern sucht und erhält sogar noch moralische Bestätigung, wenn sich herausstellt, dass Bigfoot seine Familie, buchstäblich, auf einem riesigen Leichenberg gegründet hat. In den 1970ern wäre das noch ein Blick in den Abgrund gewesen, hier liebkost die apokalyptische Wucht dieser Entdeckung nur den Ordnungssin des Status quo: Die Bösartigkeit der Natur steigert proportional die Güte des Menschen, so wird ihre Vernichtung ein Dienst an die Errettung der gesellschaftlichen Urzelle. Wem „Unsere kleine Farm“ zu 4:3 ist, erhält mit diesem Fellknäuel-Upcycling des Familienterrors ein Reboot voller Vintage-Traditionstreue.

Diese Kritik erschien zuerst leicht verändert am 17.06.2009 in: Der Tagesspiegel

Sven Jachmann ist Comic.de- und Splitter-Redakteur und Herausgeber des Filmmagazins filmgazette.de. Beiträge u. a. in KONKRET, Tagesspiegel, ND, Taz, TITANIC, Junge Welt, Jungle World, Das Viertel, Testcard sowie für zahlreiche Buch- und Comicpublikationen und DVD-Mediabooks.

Seite aus „Bigfoot“ (All Verlag)