Till Lukat ist seit etlichen Jahren fester Bestandteil der Berliner Comiclandschaft, auch wenn man ihn hierzulande selten antrifft, weil er als zeichnender Globetrotter seine Comics „on the road“ zeichnet, mal aus dem Wohnwagen heraus oder – wie derzeit – auf einem Boot im britischen Bristol, wo er seit 2020 mit seiner Lebensgefährtin lebt. „Kondensstreifen im Kopf“ ist sein Debüt in seiner Muttersprache, aber auf Englisch und Französisch sind schon mehrere Graphic Novels von dem Comic-Tausendsassa erschienen, u. a. in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forschungsrat über die Anfänge des Lebens auf der Erde. Wir präsentieren das folgende Presse-Interview mit freundlicher Genehmigung des Avant-Verlags.

Lieber Till, danke schon mal, dass du dir für uns ein bisschen Zeit nimmst. Kannst du uns über dich als Zeichner und Erzähler erzählen? Wie und wann hast du deine Leidenschaft für Comics entdeckt? Und was hat dich für das Medium eingenommen?

Lieber Till, danke schon mal, dass du dir für uns ein bisschen Zeit nimmst. Kannst du uns über dich als Zeichner und Erzähler erzählen? Wie und wann hast du deine Leidenschaft für Comics entdeckt? Und was hat dich für das Medium eingenommen?

Ich habe, wie viele Zeichner, schon immer gerne Comics gelesen. Als ich klein war, fand ich Superhelden cool, allerdings immer die mit einer etwas zwiespältigen Persönlichkeit: Wolverine, Spawn, Batman usw. Als ich älter wurde und zu meiner Konfirmation eine E-Gitarre bekam, begann ich, mich für Underground Comix zu interessieren, was mich dann zu Graphic Novels brachte.

Ich habe schon als Teenager mit dem Comiczeichnen angefangen. Wenn ich mit einer Seite fertig war, habe ich sie danach immer ordentlich in einer schwarzen Pappbox verstaut. Ich habe damals ausschließlich für diese Pappbox gezeichnet. Als ich dann das erste Mal mit selbstpublizierten Zines in Berührung kam, war das für mich eine Erleuchtung. Um Comics zu zeichnen, braucht man nur ganz wenig, einen Stift, ein Blatt Papier und natürlich eine Idee. Man braucht nicht mal besonders viel Platz. Und wenn man keinen Verlag hat, reicht auch der Copyshop an der Ecke, wo es dazu noch warme Cola gibt. Comics haben etwas Elegantes, ohne sich dabei zu wichtig zu nehmen. Bei vielen Comics hat man das Gefühl, als wäre man dem Autor ganz nahe und es ist viel Magie im Spiel, wenn Worte und Bilder zusammenkommen und auf einmal so viel mehr werden.

„Kondensstreifen“ ist deine erste buchlange Veröffentlichung auf Deutsch, aber bei weitem nicht dein Debüt. Du hast schon mehrere Bücher auf Französisch und Englisch veröffentlicht. Wie kam es dazu, dass du zuerst im Ausland publiziert wurdest?

Das stimmt. „Kondensstreifen im Kopf“ ist mein viertes Buch, aber das erste in meiner Muttersprache. Ich habe ein paar Kurzgeschichten auf Deutsch geschrieben und gezeichnet, aber noch kein ganzes Buch. Ich würde allerdings nicht sagen, dass das etwas mit den deutschen Verlagen zu tun hat. Als ich im letzten Unijahr war, habe ich den ersten Preis beim Ligatura Pitching des polnisch-englischen Verlags Centrala gewonnen und in der Jury saß der französische Agent Nicolas Grivel, mit dem ich danach viel zusammengearbeitet habe. Deswegen bin ich schon ganz zu Anfang in den französischen und englischen Comicmarkt eingestiegen, ohne dass das eine bewusste Entscheidung gewesen wäre. Für mich ist es natürlich toll, jetzt mit Avant zusammenzuarbeiten, weil das zum Teil eben die Bücher sind, mit denen ich das Medium entdeckt habe und die ich selbst gerne lese.

Till Lukat: „Kondensstreifen im Kopf“.

Avant-Verlag, Berlin 2021. 152 Seiten. 25 Euro

Ich lebe seit einem Jahr in Großbritannien und bis jetzt war die Zeit von Corona-Maßnahmen und Renovierungsarbeiten auf unserem Boot geprägt. Es kommt mir deswegen immer noch so vor, als wäre ich gerade erst angekommen. Meine Freundin und Comiczeichner-Kollegin Ellice Weaver ist gebürtige Engländerin. Nach der Uni ist sie für fünf Jahre zu mir nach Berlin gezogen. Wir haben in dieser Zeit zusammen in unserem Wohnmobil gelebt und gearbeitet und waren viel unterwegs. Viele meiner Kurzgeschichten stammen aus der Zeit, in der wir für ein Jahr in Portugal lebten, wo ich auf einer Eselsfarm arbeitete. Die letzten Jahre in Berlin lebten wir dann immer abwechselnd in unserem Wohnmobil und in unserem Atelierraum in Hohenschönhausen. Im Winter, wenn es zu kalt wurde, haben wir uns entweder in einem WG-Zimmer bei Freunden einquartiert oder haben es wie die Störche gemacht und sind in den kalten Monaten nach Marokko gegangen. Dort ist es immer warm und es herrscht eine tolle Atmosphäre.

Manchmal fehlt es mir schon, einen Ort zu haben, der nur meiner Arbeit gewidmet ist. Die gesamte Reinzeichnung von „Kondensstreifen im Kopf“ habe ich in Marrakesch auf unserem Bett sitzend gemacht, weil es in unserem Zimmer keinen Tisch gab. Es ist aber toll, freiberuflich zu arbeiten, weil wir somit an keinen Ort gebunden sind. Die Entscheidung, nach Großbritannien zu ziehen, haben wir ziemlich spontan getroffen. Ellice ist meinetwegen nach Deutschland gekommen, und irgendwie fanden wir beide, dass es an der Zeit war, den Spieß umzudrehen. Wegen der hohen Mietpreise in Großbritannien haben wir dann unsere Ersparnisse zusammengeworfen und ein Boot gekauft. Es ist übrigens kein Hausboot, sondern ein alter Fiberglas Cruiser aus den 70er Jahren. Brexit ist uns natürlich ein Dorn im Auge. Wir haben uns hier schon mit einigen Leuten deswegen in die Haare gekriegt. Zum Glück ist Bristol aber eine sehr liberale Stadt.

Magst du uns ein wenig über die Entstehungsgeschichte von „Kondensstreifen“ erzählen? Wie lange hast du schon mit der Idee zu der Geschichte gespielt? Warum wolltest du die Geschichte erzählen?Nach meinen Kurzgeschichten hat es mich schon länger in den Fingern gejuckt, eine längere Geschichte zu schreiben, in der ich die Möglichkeit habe, die Hauptfiguren genauer auszuformulieren. Mich interessieren die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Charakteren. Bei Teenagern ist das besonders interessant, weil sie oft nicht direkt sagen, was sie denken und somit dem Leser viel Freiraum zur Interpretation lassen. Ich wollte, dass „Kondensstreifen im Kopf“ ein Buch wird, in das ich die ganzen kleinen Beobachtungen aus meiner Jugend einbauen kann, die mir im Gedächtnis geblieben sind.

Bei Coming-of-Age-Geschichten stellt sich für die Leser*innen immer die Frage, ob sie gerade die Kindheit des/der Autor*in lesen. Wie autobiografisch ist die Geschichte? Und ist für dich autobiografisches oder fiktionales Schreiben einfacher?

„Kondensstreifen im Kopf“ ist keine autobiografische Geschichte. Das Ganze spielt aber in einem Setting, das dem sehr ähnlich ist, in dem ich aufgewachsen bin: am Rande einer Großstadt, mit einer seltsamen Mischung aus idyllischer Natur, Laubenkolonien und Hochhäusern. Ein Paar der Ereignisse sind auch so oder ähnlich passiert, aber mir ging es bei der Geschichte nicht darum, dem Leser Anekdoten aus meiner Jugend zu erzählen. Ich wollte eher die Gefühle und Emotionen einfangen, die ich damals hatte, und ich hoffe, dass sich der Leser in der ein oder anderen Szene wiederfindet. Aus meiner Sicht ist autobiografisches und fiktionales Schreiben nicht so weit voneinander entfernt. Wenn ich autobiografisch schreibe, bin ich eher daran interessiert, die Atmosphäre rüberzubringen als die Ereignisse eins zu eins wiederzugeben. Und bei einer fiktiven Geschichte fließen meine Erfahrungen und meine Umgebung auch immer mit ein. Somit sind meine fiktiven Geschichten auch immer etwas autobiografisch und andersherum gilt dasselbe.

Coming-of-Age ist ein beliebtes Graphic-Novel-Motiv. Was hat dich an diesem Genre gereizt?Als Teenager sehen wir alles in Extremen. Entweder sind wir auf Wolke sieben oder es ist alles zum Kotzen. Wenn es Probleme gibt, sind die furchtbar, und wenn nichts passiert, ist es langweilig. Das ist eine super Voraussetzung, um Geschichten zu erzählen. Teenager halten sich nicht an Regeln und gehen keinem Drama aus dem Weg. Außerdem sind sie manchmal wahre Poeten. Teenager sind ja schließlich auch sehr sensibel und viele der Erfahrungen, die wir in dieser Zeit machen, prägen uns ein Leben lang, weil es ja oftmals die ersten Male sind, die uns im Gedächtnis bleiben: die erste Liebe, das erste Mal, dass wir unsere Lieblingsband hören, die erste Autofahrt ohne Erwachsene…

Fahrschule und Führerscheinprüfung sind auch bei mir in schrecklicher Erinnerung geblieben. Warum hast du ausgerechnet das Autofahren als narrative Klammer für deine Geschichte gewählt?

Ich fand die Fahrschule damals schrecklich. Ich wusste nie, worüber ich mit dem Fahrlehrer reden sollte in den Pausen zwischen seinen langen Vorträgen darüber, welche Fortschritte ich mittlerweile hätte machen müssen. Dabei fahre ich eigentlich ganz gerne Auto. Wegen unseres Wohnmobils habe ich jetzt auch genügend Praxis im rückwärts Einparken. Die Führerscheinprüfung ist in meiner Geschichte so eine Art modernes Übergangsritual. Da sitzt man auf einmal ganz alleine am Steuer so einer Riesenmaschine und muss der Verantwortung dann auch irgendwie gerecht werden. Das ist wie beim Erwachsenwerden.

Hast du schon ein neues Projekt in der Mache? Worauf dürfen wir uns als Nächstes freuen?

Seitdem ich mit „Kondensstreifen im Kopf“ fertig bin, habe ich an einem ganz anderen Projekt gearbeitet: eine Kurzgeschichte über das Femina Theater im Warschauer Ghetto, die in einer Anthologie zusammen mit vielen anderen tollen Künstlerinnen und Künstlern erscheinen wird. Das Ganze ist eine Kollaboration mit dem Pilecki Institut und wird demnächst ebenfalls im Avant-Verlag herauskommen.

Ich möchte außerdem mein Comic-Tagebuch „Don‘t feed the Gulls“ von meinem ersten halben Jahr hier in England als Zine drucken, allerdings in englischer Originalsprache. Und dann überlege ich noch, ob ich mich an ein neues Buchprojekt über meinen Umzug nach Großbritannien mache. Es ist gerade eine ziemlich verrückte Zeit, um hier zu sein, mit Brexit und Corona, und wir versuchen uns auf unserem Boot über Wasser zu halten. Mal sehen, was die Zukunft so bringt.

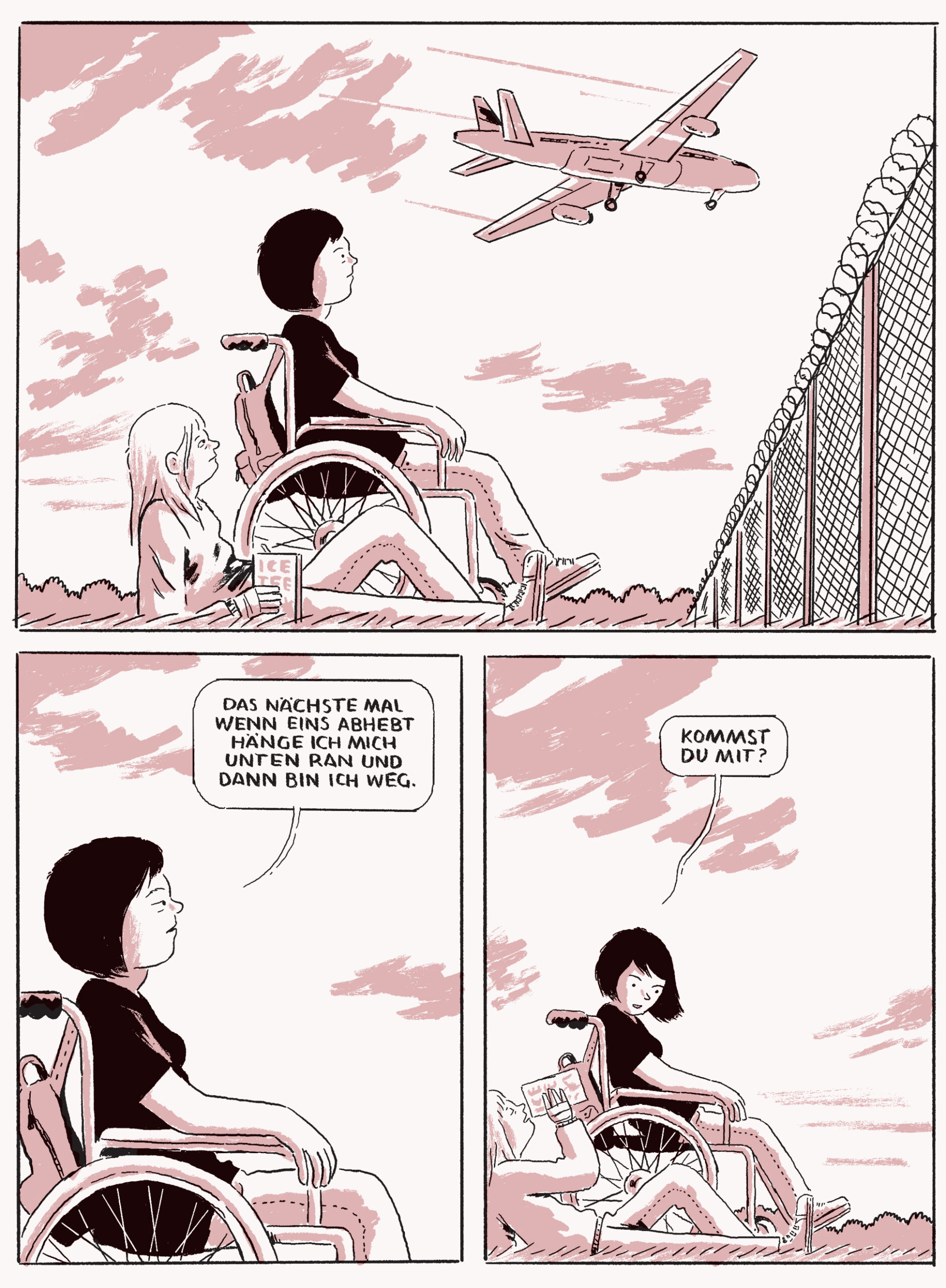

Seite aus „Kondensstreifen im Kopf“ (Avant-Verlag)