13 Comic-Empfehlungen zu Halloween von Holger Bachmann, Andrea Heinze, Sven Jachmann, Karin Krichmayr, Rilana Kubassa, Georg Seeßlen, Sonja Stöhr und Thomas Wörtche.

Schöne Bescherung – „Das Wassergespenst von Harrowby Hall“

Alle Jahre wieder wird Schloss Harrowby Hall am Heiligabend von einem Wassergespenst heimgesucht, das schweren Schnupfen beschert – und mitunter sogar den Tod bringt. Die preisgekrönte Barbara Yelin hat die über 120 Jahre alte Schauergeschichte mit einer guten Portion Humor als Comic adaptiert.

Auf einer triefenden Trage muss der Weihnachtsgast aus dem Schloss getragen werden. Das Wassergespenst hat sein Zimmer heimgesucht. Für den Leser sind schon diese ersten Bilder das reinste Vergnügen. Denn Barbara Yelin hat über die grauen Bleistiftzeichnungen vom gediegenen Schloss das Wasser in so strahlendem Blau fließen lassen, dass es ungeheuer lebendig wirkt.

Barbara Yelin (Autorin und Zeichnerin): „Das Wassergespenst von Harrowby Hall“.

Carlsen, Hamburg 2018. 64 Seiten. 12 Euro

Ganz im Gegensatz dazu sind die grauen Bleistiftzeichnungen vom Leben auf Harrowby Hall klar umrissen: das kantige Gesicht des Schlossherrn, sein Gehrock und die stets adrett sitzende Bügelfaltenhose. Der Autor John Kendrick Bangs hat dem alten Adel mit seiner Gespenstergeschichte ein Denkmal gesetzt. Zugleich ironisiert er dieses Setting, denn Bangs schreibt im ausgehenden 19 Jahrhundert, als die Industrialisierung alles verändert. Allein die Namen „Harrowby Hall“ und „Henry Hartwick Oglethorpe“ wirken so übertrieben distinguiert, dass sie sich auch Loriot hätte ausdenken können. Doch diesem Gespenst ist mit den üblichen Methoden einfach nicht beizukommen. Beschwörung hilft nicht und auch nicht das Aussprechen der Ursachen für den Fluch.

Es ist ausgerechnet der junge Schlosserbe, der dem Gespenst beikommt – mit so modernen Methoden, wie sie zuvor nie in einer Spukgeschichte beschrieben wurden. So weit die Vorlage.

Barbara Yelin treibt das Spiel mit den Zeitebenen weiter. In ihrer Comicadaption lässt sie das Schlosspersonal über die Zunahme von Paketdiensten lästern oder Whisky on the Rocks reichen. Es sind solche kleinen Details, die die Geschichte wunderbar komisch machen. Wenn Yelin das Ganze bis in unsere Zeit weiterspinnt, wird es noch lustiger. Warum, kann natürlich nicht verraten werden. Nur so viel: Die Geister der Verwandtschaft tauchen immer wieder auf – vor allem an Weihnachten.

ANDREA HEINZE (Text erschien ursprünglich auf: rbb Kultur)

Jillian Tamaki (Autorin und Zeichnerin): „SuperMutant Magic Academy“.

Aus dem amerikanischen Englisch von Jan Dinter. Reprodukt, Berlin 2018. 280 Seiten. 24,00 Euro. Empfohlen ab 16 Jahren.

Erwachsen zu werden war noch nie leicht, und wird wahrscheinlich auch nie leicht sein. Erst recht nicht, wenn man mitten in der Pubertät steckt und nebenbei noch die Schule meistern muss. Wie mag das erst an einer Schule für magisch begabte Mutanten-Kids aussehen? Diesem Szenario hat sich Jillian Tamaki in ihrem Comic „SuperMutant Magic Academy“ gewidmet. Das nicht immer jugendfreie Ergebnis erschien ursprünglich zwischen 2010 und 2014 als Webcomic. Für die Buchveröffentlichung bekamen die Teens noch eine 40 Seiten starke Abschlussgeschichte spendiert. Die Kanadierin Tamaki ist keine Unbekannte in der Comicwelt: Zusammen mit ihrer Cousine Mariko Tamaki hat sie den Eisner-prämierten Comic „Ein Sommer am See“ (Reprodukt) erschaffen.

Wie auch in der preisgekrönten Graphic Novel spielt das Erwachsenwerden eine zentrale Rolle in „SuperMutant Magic Academy“. Mit einfachen, kräftigen Strichen erzählt sie zum Beispiel von Marsha, die hoffnungslos in das Fuchsmädchen Wendy verliebt ist, von Frances, die mit Kunstperformances ihre Grenzen auslotet, von Trevor, der seine Grenzen mit Gewalt sprengt, und vom Everlasting Boy, der selbst dann noch auf der Erde wandeln wird, wenn keine Menschen mehr da sind. Tamaki beleuchtet in ihrer zumeist aus Einseitern bestehenden Geschichtensammlung den ganz normalen Teeniealltag besonderer Jugendlicher, über das Leben als Außenseiter unter lauter Gleichgesinnten. Das Ergebnis ist definitiv nichts für Kinder, sondern eher für Erwachsene, die schon immer wissen wollten, was die „X-Men“ über ihre Teenagerzeit verschwiegen haben.

SONJA STÖHR (Text erschien ursprünglich in: phantastisch!)

Bildlösungen für das namenlose Grauen – „Lovecraft“

„Das namenlose Grauen“, das im Zentrum der Werke von H. P. Lovecraft stand – und das trotz seiner unfreiwilligen Komik in seiner manischen Exaltiertheit dennoch ein Faszinosum ist – inspirierte den uruguayischen Comic-Künstler Alberto Breccia (1919-1993) zu einer zweijährigen (1974/75), intensiven Beschäftigung mit dessen Texten. „Lovecraft“ versammelt diese Arbeiten Breccias, basierend auf eigenen Szenarien und solchen von Norberto Buscaglia.

Alberto Breccia: „Lovecraft“.

Avant-Verlag, Berlin 2018. 126 Seiten. 29 Euro

THOMAS WÖRTCHE (Text erschien ursprünglich auf: CulturMag)

I love you – „Nekromantik“

Deutsche Splatterfilme an der Schwelle zu den 90er Jahren: es gab Andreas Schnaas, Olaf Ittenbach, Andreas Bethmann und Konsorten. Ihre Werke waren ungelenke Studien der Rezeption ihrer hierzulande verfemten meist italienischen Vorbilder: ein Fragment von Handlung lieferte den Anlass zum Splattern ohne Anspruch, Erzähl- oder Schauspielbefähigung hatten hinter dem Effektfetisch auf ihre Einschulung zu warten.

Jörg Buttgereit, Martin Trafford: Nekromantik #1.

Weissblech Comics, Schönwalde 2016. 52 Seiten. 7,80 Euro

Der Rest ist Legende: Der Gore-Bauer war verschreckt, ein etwas progressiver gesinntes Publikum verhalf dem Film zum Kultstatus. Veröffentlichungen in Japan und den USA folgten, in Deutschland hingegen drohte das Banner der Zensur. Indizierung, gar zeitweise Beschlagnahmung der Fortsetzung 1993, bis der richterliche Freispruch die künstlerischen Ambitionen anerkannte und das kleine Jelinski & Buttgereit Label gerade noch vor dem Konkurs rettete.

Zum 25. Jubiläum des 2. „Nekromantik“-Films spendierte Weissblech Comics 2016 der Saga eine weitere Fortsetzung in Comicform. Buttgereit und Zeichner Martin Trafford setzen mit dem Plot 20 Jahre nach „Nekromantik 2“ ein, und sie schaffen es dank einiger Finten das gesamte Personal der Filme wiederzuvereinen. Wie, das mag man bitte selber lesen, denn selbstverständlich ist diese Veröffentlichung vor allem eine große Nostalgiereise voller Anspielungen auf die Vorgänger und die ihnen zugrunde liegenden Inspirationen aus der Serienkiller-Historie, mit Ed Gein an der Spitze. Die schwarzweißen Zeichnungen wirken schmutzig, als seien sie im expressionistischen Fieberwahn mit Katerstimmung entstanden – ein treffendes Pendant zum groben Super-8-Filmkorn. Ein Vorwort Buttgereits sowie ein Interview mit Martin Trafford über die Entwicklung des Projekts sind die letzte Würze für ein editorisches Happening.

SVEN JACHMANN (Text erschien ursprünglich auf: Comic.de)

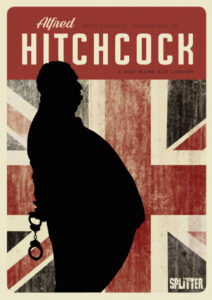

Über den Dächern von London – „Alfred Hitchcock“

Derzeit ist es ein wenig Mode, Biografien in Comicform zu liefern. So war es, nach etlichen Zitaten und Gastauftritten, nur eine Frage der Zeit, bis Alfred Hitchcock eine eigene große Comicbiografie bekam, mitsamt seiner „dunklen Seite“ versteht sich, auf die keine Reflexion des Werks seit Donald Spotos Buch verzichten kann und die auch der Film „Hitchcock“ (2012, Sacha Gervasi) nicht ausließ, der wiederum auf die Biografie „Alfred Hitchcock and the Making of Psycho“ von Stephen Rebello zurückgriff. Auch für die Comicbiografie ist „Psycho“ der Schlüssel. Mit einem grandiosen, ganzseitigen Panel von der Erstaufführung in Paris, November 1960, beginnt der erste Band, „Der Mann aus London“. Der zweite und letzte Band „Der Meister des Suspense“ soll im nächsten Jahr erscheinen.

Noël Simsolo (Autor), Dominique Hé (Zeichner): „Alfred Hitchcock Band 1: Der Mann aus London“.

Aus dem Französischen von Tanja Krämling. Splitter Verlag, Bielefeld 2020. 160 Seiten. 24 Euro

Für diese Aufgabe hat man zwei Meister ihres Fachs (erneut) zusammengebracht, den alten Hasen Noël Simsolo als Szenaristen, der so ziemlich alles gemacht hat, was man in der Welt der Erzählbilder machen kann, vom Drehbuchautor bis zum Biografen, vom Schauspieler bis zum Comicautor („Pornhollywood“, eine grandiose grafische Noir-Fantasie zur Traumfabrik der 30er Jahre) und Dominique Hé, der mit der Albenserie um Marc Mathieu (deutsch: „Ein Abenteuer des Marc Marell“) seit den 80er Jahren gezeigt hat, wie man mit den Stilmitteln der Ligne claire durchaus zeitgemäß arbeiten kann. In „Pornhollywood“ haben die beiden noch eine stimmungsvolle Kolorierung verwendet; „Hitchcock“ ist eine Arbeit, die ganz auf Schattierungen zwischen schwarz und weiß setzt.

Nach dem Eröffnungsbild, das mit seiner liebevollen Architektonik und der Besucherschlange im Regen vor dem Filmpalast die Tonlage vorgibt, schneidet die Geschichte in die Privatsphäre und eine (wohl nicht nur) kulinarische Missstimmung im Hause von Alfred und Alma. Die nächste Erzählebene wird durch eine Plauderei von Hitch und Cary Grant während des Drehs zu“»Über den Dächern von Nizza“ vorgegeben; Grant zeigt sich da als wissbegieriger Begleiter, als gälte es, das Truffaut’sche „Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?“ in ein „Hitch, warum haben Sie das gemacht?“ zu wenden. Und damit ist der Raum geschaffen für die Rückblenden: In seine Jugend, die Folgen einer definitiv schwarzen Pädagogik zuerst im Elternhaus, dann in der Jesuitenschule, die Mutterbindung, die Beziehung zu Alma Reville, die Kämpfe mit missgünstigen Kollegen im britischen Filmbusiness, die Erfahrungen in Deutschland, das reduzierte Privatleben und die Besessenheit von allen Aspekten des visuellen Erzählens bis zur spannungsreichen Begegnung zweier merkwürdig verwandter Seelen, Charles Laughton und Alfred Hitchcock (bei „Jamaica Inn“).

Diese graphic biography ist immer dort großartig, wo sie sich auf das Bildhafte, die Stimmungen, die Bewegungen, die Zeichen und Objekte konzentriert. Wie bei vielen Künstlern der Ligne-claire-Tradition, die sich von der Abstraktion ihres Gründervaters Hergé lösen, sind auch bei Dominique Hé die Bildkomposition, das architektonische Detail und die Gestik der Figuren ein Fest für die Augen. Woran es dagegen ein klein wenig hapert, sind die Charaktere selbst. So etwa bekommt der Cary Grant des Comic nur wenig Kontur und keine rechte continuity. Auch kommt gelegentlich die biografische Pflichterfüllung dem Erzählfluss in die Quere. Die Fakten im Leben des Master of Suspense und die Kraft seiner poetischen Gespenster begegnen sich hier immer wieder in großen Bildern, sie laufen aber auch immer wieder auseinander. Trotzdem: Das Buch ist ein großer ästhetischer Genuss, ein grafisches Meisterwerk und ein Dokument von liebevollem Respekt. Wenn wir nur nicht schon so viel wüssten über die Fakten und die Gespenster im Leben von Alfred Hitchcock.

GEORG SEESSLEN (Text erschien ursprünglich in: Epd Film)

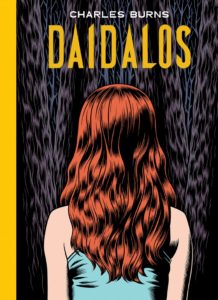

Der Horror liegt im Unbekannten – „Daidalos“

Der junge Brian sitzt allein in einem Raum, gibt sich seinen Gedanken hin und zeichnet. Eine Frau überrascht ihn, ihr Lächeln und ihr Gesicht beherrschen sofort sein Blickfeld. Ganz klar: Sein Leben wird sich jetzt für immer verändern.

Brian ist ein Träumer – von einem Moment auf den nächsten driftet er in seine innere Welt ab. Immer wieder führt ihn das zu erotischen Fantasien von Laurie. Dorniges Dickicht oder trockenes, unwegsames Gelände bilden den metaphorischen Gegenpol zu klebrig-sexuellen Andeutungen und einer extremen, ans Ekelhafte grenzenden Körperlichkeit.

Kaum einer kann die Verwirrungen der Adoleszenz-Phase so darstellen wie der amerikanische Comic-Autor Charles Burns, bekannt durch den Klassiker „Black Hole“. Mit dem Beginn der Serie „Daidalos“ entwirft er sein typisches Setting: Teenager erleben die erste Liebe, entdecken das andere Geschlecht und ihre triebhafte Natur. Das Unheimliche der Veränderungen umgibt sie wie eine dunkle Ahnung: Der Horror liegt im Unbekannten.

Charles Burns (Autor und Zeichner): „Daidalos Band 1+2“.

Aus dem amerikanischen Englisch von Heinrich Anders. Reprodukt, Berlin 2020/2021. Je 64 Seiten. Je 20 Euro

In ihren fast erwachsenen Körpern schwanken die Teenager in „Daidalos“ zwischen Wirklichkeitsflucht und extremer Körperlichkeit. Auch der Wald spielt wieder eine Rolle: Das undurchdringliche Geäst wehrt den Eindringling ab und bietet in seinem Innern gleichzeitig Schutz. Im Wald werden seltsame Dinge entdeckt – wie schon in „Black Hole“ die verseuchten Teenager, so findet auch Brian in „Daidalos“ etwas im Dunkeln.

Mit ihrer Unsicherheit sind die Protagonisten nicht allein. Lesend gerät man selbst in Verwirrung: Raum- und Zeitkonstrukte verlaufen achronisch und bauen auf der Ahnung, dass etwas Unfassbares und Furchtbares geschehen ist, einen Spannungsbogen auf.

In Rückblenden aus den Perspektiven von Brian und Laurie wird ihre Geschichte erzählt. Die großen, gleichmäßig gesetzten Panels wechseln sich mit Filmausschnitten und Skizzen ab. Szenen zwischen Brian und Laurie sind selten in der Totale, meistens nah oder halbnah dargestellt. Close-ups und Unteransichten vermitteln den Eindruck, man würde sich das Storyboard eines alten Films anschauen.

In der griechischen Mythologie war Daidolos als genialer Künstler und Baumeister bekannt. Er baute die Flügel, mit denen sein Sohn Ikaros zu nah an die Sohne flog und dann starb, und das Labyrinth, in dem der Minotaurus gefangen gehalten wurde.

Brian drehte schon als Junge Horrorfilme. Sein Skizzenbuch ist gefüllt mit bizarren Aliens und fantastischen Szenen. Er gilt als etwas seltsam, doch die pragmatische Laurie fühlt sich zu ihm hingezogen.

Wie „Black Hole“ bezieht sich auch „Daidalos“ stilistisch auf die populären Comic-Hefte und Teenage-Horrorfilme der 1950er und 1960er Jahre. Ausgiebig widmet sich Burns der Darstellung alter Monsterfilme und fantastischer Trash-Romanzen, die er in Grautönen von der Rahmenhandlung absetzt.Burns ist bekannt für sein meisterhaftes Inking. Man sieht es seinen präzisen Bildern kaum an, aber er zeichnet und tuscht per Hand. Für „Black Hole“ wurde er sieben Mal als bester Tuscher (Inker) mit dem Harvey Award ausgezeichnet.

Statt Schattierungen und Farbabstufungen verwendet er schwarze Flächen, die starken Kontraste bringen Dynamik in die Bilder. Präzise geschnittene Konturen im Stil einer düsteren Ligne claire lassen die Figuren schablonenhaft erscheinen, wie Abbilder ihrer selbst. Unterscheidbar sind sie nur durch markante Merkmale wie Frisuren und Farben.

So durchzieht, wie auf dem Cover angedeutet, Lauries rotes Haar die Handlung und spiegelt wider, wie sehr Brians Gedankenwelt von der jungen Frau vereinnahmt ist. Er will mehr – das dürfte am Ende dieses Bandes auch vielen Leserinnen und Lesern so gehen.

RILANA KUBASSA (Text erschien ursprünglich in: Tagesspiegel)

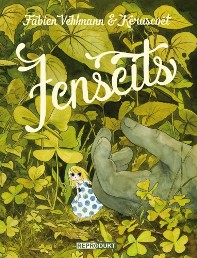

Dort draußen lauern Gefahren – „Jenseits“

Märchen sind das Grauen. Nicht nur, weil sie mittels unsittlicher Methoden, der Bestrafung, zum sittsamen Verhalten erziehen wollen, sondern auch, weil sie durch die Kraft der Fantasie ein erstes Gespür dafür bereiten, dass die Welt dort draußen mit so mancher Gefahr aufwarten kann. Deswegen besteht das Figurenarsenal des Märchens aus Archetypen, deren Eigenschaften zugleich von konservativen Geistern zu zivilisatorischen Standards erhoben werden, im Guten wie im Schlechten: die bösartige Prinzessin als Zeichen ungehemmter Machtlust, die tugendhafte Magd als Zeichen moralischer Integrität, das rastlose Kind als Zeichen ungebremster Entdeckerfreude, dem indes noch die Genügsamkeit der Erwachsenen gelehrt werden muss.

Was aber passiert, wenn diese Archetypen ohne ihre erzählerische Funktion, außerhalb der Grenzen des Märchenbuchs und der Fantasie der Leser, die sie eigentlich leiten sollen, einer ihnen fremden Welt ausgesetzt sind? Dann sind wir sind im Comic „Jenseits“ von Kerascoet (das Pseudonym des Zeichnerduos Marie Pommepuy und Sébastien Cosset) und Fabien Vehlmann angekommen.

Fabien Vehlmann, Kerascoët: „Jenseits“. Reprodukt, Berlin 2016. 96 Seiten. 20 Euro

Erst hier beginnt die tatsächliche Drastik, die aus dem funktionslos gewordenen Zustand der archetypischen und kindlichen Identitäten erfolgt. Sie können sie nämlich nicht ablegen und gehen nun an ihrer eigenen oder der von ihnen unverstandenen Natur um sie herum zugrunde: Eine Prinzessin hat zu herrschen und kann deswegen das einäugige Mädchen lebendig begraben lassen, weil sie ein Monster ist; ein jungenhafter Abenteurer sucht die Gefahr und muss elendig verrecken, wenn sie sich als hünenhafte Wespe erweist; und der arglose Versuch einer Ballerina, es den Drosselküken gleich zu tun und sich von deren Mutter mit Insekten füttern zu lassen, endet mit geplatztem Kiefer. Adäquat zu den sich steigernden Exzessen verwest die Leiche des Mädchens im Hintergrund.

Mehr noch als eine augenscheinlich groteske „Herr der Fliegen“-Variation ist die Erzählung eine Form des zu Ende gedachten Märchens, dessen Akteure im Prinzip hier nur das schrankenlos ausleben, wofür sie geschaffen wurden, und dies mit jenem kindlichen Eifer und jener Naivität betreiben, die sonst ihren Rezipienten zu eigen sind. Das Ganze liest sich wie die Rache der schwarzen Pädagogik der Märchen. Die Figuren verstehen nichts von Gefahr, und so führen ihre Expeditionen zwar in den Tod, aber der wiederum ruft keine Läuterung hervor. Das macht die zuckersüßen Bilder, die gleichermaßen als Kinderbuchillustrationen funktionieren könnten, auf eine so schaurige Weise doppeldeutig: Wer bestraft hier wen? Der Mythos vom unschuldigen Kindsein das verkommene Weltbild der moralisch degenerierten Märchen oder umgekehrt? Rätselhaftigkeit ist nicht der schlechteste Indikator für exzellente Kunstwerke.

SVEN JACHMANN (Text erschien ursprünglich in: Taz)

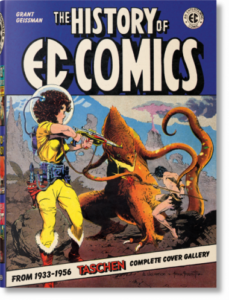

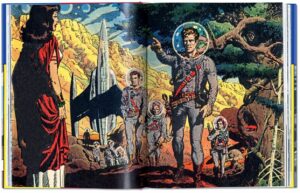

EC-Comics – Provokative Bilder eines Kultverlags

„Tales from the Crypt“, „The Vault of Horror“ oder „Weird Science“: Bei Titeln wie diesen klingelt es nicht nur in den Ohren hartgesottener Comic-Fans. Der New Yorker Verlag EC Comics, der Heftserien wie diese ab Anfang der 1950er-Jahre herausgab, schuf mit seinen zum Teil ziemlich morbiden und blutrünstigen, aber immer virtuos gezeichneten Horror-, Crime- und Science Fiction-Storys einen neuen Trend im superheldendominierten Comicbusiness. Mit subtilem Humor, einer guten Portion Subversion und einer sozialkritischen Note legte EC Comics auch einen Grundstein für die aufkeimende Jugend- und Popkultur – unter anderem auch mit dem legendären „MAD Magazine“.

Der Taschen-Verlag hat nun die bewegte Geschichte des Kultverlags in einen sechs Kilo schweren Prachtbildband gepackt – samt illustren Details, bisher unveröffentlichten Raritäten, einer kompletten Cover-Galerie und vielen Originalzeichnungen.

Grant Geissman: „The History of EC Comics“.

Taschen Verlag, 2020. 592 Seiten. 150 Euro. Englisch

Der Verlag geht zurück auf Max Gaines, der mit „Famous Funnies“ Comic-Geschichte geschrieben hatte und mit dem Verlag All-American Comics die Wiege von „Wonder Woman“ und anderen Superheld*innen mitbegründet hatte. 1945 gegründet, stand EC noch für Educational Comics. Tatsächlich versuchte sich Gaines mit Bibelgeschichten und informativen Sachcomics wie „Picture Stories from World History“ und „Picture Stories from Science“. Der Erfolg hielt sich in Grenzen. Als Gaines 1947 bei einem Bootsunfall starb, übernahm sein 25-jähriger Sohn Bill vollkommen unverhofft den Verlag, dessen Akronoym EC nunmehr für Entertaining Comics stand.

Anstatt weiter mit Romance-, Western- und Krimiheften den Trends anderer Verlage zu folgen, begannen der junge Bill Gaines und seine Mannschaft innovativer Autoren-Zeichner wie Wallace Wood und Al Feldstein darauf umzusatteln, selbst neue Wege zu gehen. Sie experimentierten mit einem schonungslosen, realistischerem Zeichenstil und Pulp-Storys, gespickt mit Zombies, Geköpften, Hexen und wandelnden Leichen in sämtlichen Stadien der Verwesung. Wie nachhaltig die neue Schiene die Generation prägte, zeigen Stephen King, George Romero, John Carpenter, George Lucas und Steven Spielberg, die EC-Comics zu ihren Inspirationsquellen zählen.

Die Comics, die ganz bewusst überzeichnet waren und – immer mit einem Augenzwinkern – Gänsehaut einjagen sollten, trafen den Nerv der Epoche. Sie reflektierten die Ängste, Tabus und gesellschaftlichen Repressionen des vom Kalten Krieg geprägten Zeitalters, und begaben sich direkt in die Abgründe menschlichen Wahns.

In oberflächlich sensationsgierenden Titeln wie „Crime“ und „Shock“ wurden Themen wie Rassismus, Polizeigewalt, Drogenabhängigkeit und Antisemitismus sozialkritisch verhandelt – ein absolutes Novum zu dieser Zeit. Auch die Kriegs-Comics in „Two-Fisted Tales“ und „Frontline Combat“, beide vom späteren MAD-Gründer Harvey Kurtzman herausgegeben, stellten die Schrecken des Krieges ungeschminkt und aus einer pazifistischen Perspektive dar.

Bill Gaines (links) und Al Feldstein im EC-Büro.

Foto: Taschen Verlag

Die ständige Angst vor der atomaren Apokalypse spiegelte sich auch in den stilprägenden Science-Fiction-Comics, die im EC Verlag zu Hochtouren auffuhren. Sie waren die wahre Leidenschaft der Truppe rund um Gaines: „Feldstein und Gaines hatten Spaß mit den Horrorcomics, aber sie liebten es Science-Fiction-Hefte zu machen“, schreibt Grant Geissman, EC-Experte und Jazzmusiker, der sich für den Taschen-Verlag tief in die Verlagsgeschichte grub.

Lange Diskussionen über Möbiusbänder, Zeitschleifen oder die Klein’sche Flasche mündeten in ausgefeilte SF-Storys, die in „Weird Fantasy“ und „Weird Science“ präsentiert wurden – samt schräger Lebensformen in fernen Welten, Klone, Zeitsprünge, künstlicher Intelligenz und allem was zum bis heute gültigen Repertoire an hochtrabenden Zukunftsvorstellungen gehört. Neben einer Fülle an eigenen Storys wurden viele Texte von Ray Bradbury adaptiert, mit dem eine langjährige, freundschaftliche Zusammenarbeit bestand.

Die Zäsur kam im Jahr 1954, als in den USA die öffentliche Kritik an Comics immer weiter hochkochte. Inmitten des reaktionären Klimas, in dem Sittenwächter wie Joseph McCarthy nicht nur hinter dem Kommunismus, sondern auch kulturellen Bewegungen wie dem Rock’n’Roll eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten witterte, fielen nun auch Comics der allgemeinen Hysterie zum Opfer.

Science Fiction war die wahre Leidenschaft des EC-Trupps.

Bild: Taschen Verlag

Auch Bill Gaines, dessen Verlag zum Symbol für die Verkommenheit der Comic-Industrie schlechthin hochstilisiert wurde, trat zur Aussage an. Seine Verteidigung der Horror und Crime Comics, bei der er u. a. argumentierte, dass die Comics sich an Erwachsene richteten und darüber hinaus auch Jugendlichen zwischen Fiktion und Realität unterscheiden könnten, half nichts.

Die Stimmung führte so weit, dass es US-weit in einigen Gemeinden zu öffentlichen Comic-Verbrennungen kam – ein Jahr nach dem Erscheinen von Ray Bradburys „Fahrenheit 451“, wie Geissman anmerkt.

Um staatlichen Zensurmaßnahmen zuvorzukommen, entschloss sich die Comic-Industrie schließlich zur Selbstzensur. Ab Oktober 1954 prüfte die Comic Code Authority alle Veröffentlichungen. Darstellung von Blut und erotischen Posen war ebenso verboten wie Respektlosigkeit gegen Autoritäten, kontroversielle Themen wie Religion, Politik und Rassismus und vieles mehr. Von dem Siegel hing de facto ab, ob die Hefte in den Handel gelangen durften.

Der Horror, der aus dem Comic kam – EC-Comics betrachteten jegliche Abgründe stets mit einem Augenzwinkern.

Bild: Taschen Verlag

Gaines blieb nichts anderes übrig, als die gesamten Horror- und Crime-Serien einzustampfen. Nur die Science-Fiction-Comics überlebten, außerdem wurde ein Relaunch mit Abenteuer- und Thrillergeschichten gestartet – doch das typische EC-Flair und die Fanbasis waren verloren.

Aber immerhin: Mit „MAD“, das als Magazin relauncht wurde, hatte der EC-Verlag nicht nur ein komplett neues Humor-Genre geschaffen, sondern auch das provokative Element über die Zensur hinübergerettet. „Der Einfluss von MAD kann nicht überschätzt werden“, schreibt Geissman. „Kurtzmans MAD säte den Samen der Anarchie, in den Cartoonisten der folgenden Underground-Comix-Bewegung der 1960er-Jahre (…) genauso wie im zukünftigen Monty-Python-Mitglied und Filmregisseur Terry Gilliam.“

Im neuen Taschen-Konvolut, das auf knapp 600 Seiten die Jahre 1933 bis 1956 mithilfe unzähliger Quellen rekonstruiert, sprechen aber vor allem die Bilder für sich: Großformatige Ausschnitte, Skizzen, Fotos, Covers – und vollständig abgedruckte Geschichten wie den Klassiker der NS-Aufarbeitungscomics „Master Race“ von Bernard Krigstein oder Al Feldsteins „My World“, eine Liebeserklärung an die Science Fiction.

Nach dem Ende der klassischen Horror-Comics wurde EC schlicht Kult, der mit diesem Taschen-Ziegel eine angemessene Würdigung bekommt. Für die Fans war EC ohnehin nie totzukriegen – genauso wie die Leichen, die in den Comics immer wieder aus ihren Gräbern steigen.

KARIN KRICHMAYR (Text erschien ursprünglich in: Der Standard)

A Portrait of a Serial Killer – „Blast“

„Wenn Sie verstehen wollen, dann müssen Sie durchmachen, was ich durchgemacht habe.“ Mit diesen Worten diktiert der inhaftierte Polza Mancini den Takt des Gesprächs bei seinem Verhör. Vier Bände lang (erschienen bei Reprodukt), auf über 800 Comicseiten führt er das ihn befragende Beamtenduo durch sein persönliches Melancholia. Was als Aussteigergeschichte beginnt, endet als journey into the mind of a serial killer. Was Polza überaus eloquent als seine transzendentale Fluchtbewegung beschreibt, ist für die Leser/innen ein fiebriges Psychogramm. Als sich der adipöse Autor von Gastronomiebüchern dazu entschließt, ohne Erklärung seine Frau zu verlassen, den zivilisatorischen Aderlass zu wagen und mit naturmystischer Begeisterung in den Wäldern zu leben, stand Töten nicht auf seiner Agenda. Zumindest glaubt er sich das, und wir glauben ihm. Ein zuverlässiger Erzähler ist er allerdings ganz und gar nicht. Aber die Polizisten sind froh über seinen ausschweifenden Mitteilungsdrang, wenigstens sechs Morde gilt es aufzuklären.

Polzas Erscheinung ist seltsam erhaben und grotesk zugleich: Auf dem äußerst massigen Körper thront ein runder, halsloser Glatzkopf mit langer, schmaler Nase und müden Augen, der Mund ist meist zu einem Lächeln verzogen. Ein Panzer, der sich gegen die jahrzehntelang erlittenen Qualen gefeit glaubt. Ein obsessiver Vagabund, der sich während des Winters in fremde Häuser einnistet, wohlwissend, dass er hier nur wenige Tage bleiben kann und doch wie ein Süchtiger das Leben der anderen anhand ihres Besitzes erforscht, Devotionalien aus einer anderen Welt. Ihnen wie auch der Natur begegnet Polza als teilnehmender Beobachter mit nietzscheanischem Ego: „Der Naturzustand kennt weder Moral noch Gerechtigkeit, freien Willen, Vernunft, Werte oder Verpflichtungen… Welch Erleichterung, nur Zuschauer solch wilden Wucherns zu sein. Der schönste Sommer meines Lebens, ganz gewiss.“

Manu Larcenet (Autor und Zeichner): „Blast Bd. 1-4“.

Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock. Reprodukt, Berlin 2013-2015. Je 208 Seiten. Je 29 Euro

„Deine Mutter hat’s mit einem Schwein getrieben! Dein Vater war ein Schwein! Fette Sau!“, ruft ihm ein Junge zu und stiehlt seine Kleidung, als Polza ein Bad in einem Kanal genießt. Kein Naturzustand ohne Gesellschaft, die ihm Grenzen setzt, lautet die grausame Lektion, die Polza ein ums andere Mal in die Hände neuer Peiniger treibt: Der „Heilige Jacky“, ein obdachloser Einsiedler, Büchernarr, Drogendealer, Psychopath und Mörder, schlägt Polza bei ihrer ersten Begegnung mit einer Eisenstange krankenhausreif, pflegt ihn anschließend aber wieder gesund. Zwei herumstreunenden Landstreichern gewährt Polza, wenn auch skeptisch, einen Platz am Lagerfeuer. Später werden sie ihn auf außerordentlich sadistische Weise ausrauben, foltern und vergewaltigen.

Um sich die Erniedrigungen dienstbar zu machen, damit das Leiden, ja der ganze Körper, dem es eingeschrieben ist, verschwindet, braucht Polza den Blast. Mit ihm verwandelt sich der filigrane schwarzweißgraue Tuschestil in bunte Kinderzeichnungen, die stets die bizarre Erscheinung eines Moai, einer Steinfigur der Osterinsel, beendet. „Hier heilen meine Narben. Mein Körper ist keine Strafe mehr. Hier bin ich ein Werk. Warum also fortgehen?“ Polza sucht die vollkommene Selbstauflösung des Ichs, nur ohne den Tod. Schließlich führt seine Odyssee zu Roland Oudinot, einem verurteilten, auf Psychopharmaka gesetzten Triebtäter und Vergewaltiger, und dessen Tochter, die ihren Vater vor dem Rückfall zu bewahren versucht. Gemeinsam vegetiert das traumatisierte Trio in Rolands Landhaus, bis auch hier die Gewalt Einzug hält.

Zeichner und Autor Manu Larcenet hat sich von der durchaus niedlichen Semi-Funny-Optik seiner früheren Arbeiten vollends verabschiedet. Die Bilder schwitzen und bluten. Der französische Comiczeichner hat die Panels zunächst einzeln angefertigt und sie erst am Rechner zu ganzen Seiten arrangiert. Das bildet die Grundlage der assoziativen Bilderflut, die auf Polzas Blast als Höhepunkt zusteuert. Es gibt viele Vorankündigungen, doch spätestens im erzählerisch genial eingeflochtenen langen Epilog, in dem die Polizisten für einen Dokumentarfilm über den Fall interviewt werden, offenbart sich, dass der Blast Polzas abgründige Täterseite verdrängen helfen soll. Das ist der Link zum von Panikattacken geplagten Fotografen aus Larcenets anderem Meisterwerk „Der alltägliche Kampf“: Die Suche nach einem Zuhause, die Angst vor der Brutalität einer sozial katastrophalen Welt treibt beide in den psychischen Ausnahmezustand. Der eine muss lernen, seinen Alltag wieder auf Spur zu bringen, der andere kann in kein normales Leben zurückkehren, weil er es nie führen durfte, aber seine Lebenszeit darauf verwendete, dies zu vergessen.

Den zweiten Blast-Schub beschreibt Polza so: „Ich war perfekt. Auch ich ein sanfter Riese. Befreit von meinem fetten Leib, ohne die Last der Erinnerung, ohne Geschichte. Es war einzigartig.“ So verstörend zärtlich wurde die grenzenlose Empathie mit einem Mörder auch in Serienkillererzählungen jenseits der Comics selten ausgelotet und mit der Forschung nach gesellschaftlichen Ursachen verbunden.

SVEN JACHMANN (Text erschien ursprünglich in: Konkret)

Wie einer Macht über Menschen bekommt – „Dracula“

Die Geschichte ist bekannt: Da reist ein braver Brite nach Transsylvanien, um für einen rumänischen Grafen einen Immobiliendeal in London einzufädeln – nicht ahnend, dass er damit einem blutsaugenden Monster den Weg in die zivilisierte Welt bereitet, dem beinahe auch seine Verlobte zum Opfer fallen wird. Diese Geschichte wurde schon so variantenreich erzählt, dass die Figur des Grafen Dracula auch für weingummisüße Halloween-Späße taugt.

Georges Bess: „Dracula“.

Aus dem Französischen von Harald Sachse. Splitter Verlag, Bielefeld 2021. 208 Seiten. 39,80 Euro

„Die, die diese Festung vor Jahrhunderten erbaut hatten, mussten sehr mächtig gewesen sein. Nun war der Ort dem Verfall preisgegeben“, heißt es an einer der vielen Textstellen, die Georges Bess aus dem Roman übernommen hat. Ein Schloss, das für die Ewigkeit gebaut wurde, ist in seinen Grundfesten erschüttert – der Mensch Jonathan ist es auch. Denn das, was er im abgelegenen Schloss Dracula erblickt, ist ebenso fremd wie beunruhigend: Hinter verbotenen Türen warten Vampire, die lüstern ihre Münder aufreißen. Und die maroden Schlossgänge wirken so beklemmend eng, als würden die sich wie ein Gefängnis um Jonathan legen. Tatsächlich verbietet ihm der Graf, sein Zimmer zu verlassen und schließt sogar die Tür ab. Doch zugleich ist Jonathan wie gelähmt. Seine Versuche zu entkommen wirken nur halbherzig. Als Dracula ihn erwischt, braucht der nur eine Hand auf Jonathans Schulter legen und ihn behutsam zurück in sein Zimmer führen.

„Dracula“ zeigt, wie einer Macht über Menschen bekommt und wie Menschen sich dieser Macht hingeben, weil sie selbst so verunsichert sind. Man müsste Flügel haben, wenn man diesem Ort entkommen wollte, stellt Jonathan irgendwann fest. Georges Bess greift das Bild des Fliegens immer wieder auf: der Schwarm Möwen, der vor der Küste Englands Freiheit verheißt, ist ganz ähnlich gezeichnet wie der Schwarm Fledermäuse über Draculas Schloss, der von Unheil kündet. Wie durch ein Wunder wird Jonathan dem Schloss entkommen. Er wird sich dem Schrecken des Dracula stellen – mithilfe von ein paar Freunden und von Professor Van Helsing, der der Bedrohung zunächst mit wissenschaftlicher Recherche und Analyse begegnet. Diesen Teil zeichnet Georges Bess so gradlinig und geordnet, dass der Kampf gegen das Monströse bewältigbar erscheint. Es ist ein Vergnügen, dem Comickünstler durch die Stile zu folgen, die trotz aller Unterschiedlichkeit wie aus einem Guss wirken.

Besonders gut ist Bess immer dann, wenn Schreckliches droht. Die Zeichnungen laufen unausweichlich auf einen Fluchtpunkt zu, der schauriges zum Ziel hat: Totenköpfe, Fledermäuse oder die Wand, die den Weg versperrt. Georges Bess seziert mit messerscharfen Federzeichnungen die Vielschichtigkeit der Dracula-Vorlage und schafft einen Grusel, der einem Schauer über den Rücken jagt – und zugleich angenehm vertraut wirkt.

ANDREA HEINZE (Text erschien ursprünglich in: SWR2 Lesenswert Magazin)

Spritzer und Schlieren – „Ich, der Mörder“

Diskursgestütztes Serienmorden ist vom Marquis de Sade über Thomas de Quincey bis zu Bret Easton Ellis und Thomas Harris ein alter Hut. Allerlei mehr oder minder krause, anscheinend kontextlose Theoreme aus Philosophie, Theologie, Soziologie, Anthropologie und Ästhetik werden bemüht, um das Schlachten von Menschen als emanzipatorischen Akt des „autonomen“ Individuums zu inszenieren und für den bildungsbürgerlichen Geschmack zu veredeln. Besonders hilfreich ist dabei die Kunstgeschichte, wenn es um Vorlagen geht, das Schlachtgut hübsch zu drapieren. Kunst hebt.

Antonio Altarriba (Autor), Keko (Zeichner): „Ich, der Mörder“.

Aus dem Spanischen von André Höchemer. Avant-Verlag, Berlin 2015. 136 Seiten. 24,95 Euro

Das sind immerhin nette, bissige und lustige Kommentare zum Kunstbetrieb, aber der gute Professor ist natürlich ein armes Würstchen: Seine Frau verlässt ihn und wird lesbisch, seine Reputation in Akademia wird von bösen Intrigen untergraben, die Institutsschlampe will ihm wegen Prestigeverlusts keinen mehr blasen und seine jugendliche Geliebte verlässt ihn und brennt mit aufgeblasenen jungen wilden Body-Art-Leuten durch. Da bleibt dann nur noch, Unbekannte nach dem Zufallsprinzip umzubringen, was dann letztendlich doch eine eher trübselige Existenz bedeutet.

Ein paar nette Handlungstwists gibt es auch, für die Goyas „Desastres de la Guerra“ das Bühnenbild liefern. Und das alles im Baskenland, in Vitoria-Gasteiz spielend, wo die Erinnerung an die reale Gewalt der ETA noch lebendig und längst nicht „bewältigt“ ist. Das Kunst-Grauen und das reale Grauen rücken somit in ein ziemlich unbehagliches Verhältnis. So unbehaglich wie wenn das arme Würstchen zum ästhetiktheoretisch delirierenden Slasher-Übermensch wird. Und durch diesen Dreh eröffnet sich die schöne Möglichkeit, diese ganze „Schwarze Ästhetik“ komisch zu lesen, als Echo eines gemütlichen geistesgeschichtlichen Diskurses, der angesichts der ungemütlichen Realitäten ziemlich museal wirkt.

Aber der natürlich idealen Stoff für schöne Narrative hergibt. Die radikale schwarz/weiß-Ästhetik (nicht umsonst kommt Zeichner Keko aus der Alberto-Breccia-Schule), punktiert mit blutroten Spritzern und Schlieren, die klare Geometrie der Panels, die strikte Trennung zwischen dem inneren Monolog des Professors und den Dialogen, die deutlichen Strukturen von Close ups und Totalen, kontrapunktiert von den zitierten, beinahe fotokopiert wirkenden Originalwerken, behaupten eine Rationalität der Handlung, die schlichtweg deviant ist. Der Subtext der Bilder – so wie zum Beispiel eine Seite, die das frustrierte Ehepaar beim frustrierenden Frühstücksritual zeigt, während die einzelnen Panels immer schwärzer werden (oder immer lichtloser) – macht den großen ästhetischen Reiz der Graphic Novel aus. Ein ziemlich komplexes, ambigues und vertracktes Ding, auf jeden Fall.

THOMAS WÖRTCHE (Text erschien ursprünglich auf: CulturMag)

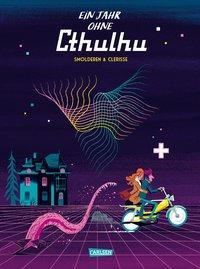

Visionen vom Untergang – „Die Farbe aus dem All“ & „Ein Jahr ohne Cthulhu“

Prall neigen sich die Blütenstiele im Wind und werden von den filigranen Blütenblättern umschmeichelt. In verschwenderischer Pracht wachsen Äpfel und Kürbisse im Garten und wunderschöne Schmetterlinge flattern darüber. Der japanische Mangaka Gou Tanabe hat dieses Idyll in strengem Schwarz-weiß und mit feinen Schraffuren gezeichnet, sodass es wirkt wie eine historische Radierung. Doch das Idyll trügt, die Früchte schmecken bitter.

Gou Tanabe (Autor und Zeichner): „Die Farbe aus dem All“.

Aus dem Japanischen von Jens Ossa. Carlsen, Hamburg 2020. 192 Seiten. 12 Euro

H. P. Lovecraft hat mit „Die Farbe aus dem All“ im Jahr 1927 einen Prototypen der Horrorliteratur geschaffen: Eine Familie lebt voller Harmonie und im Einklang mit der Natur in einem Tal fernab der Zivilisation. Ein Leben voller Glück, bis ein Komet im Tal einschlägt und alles zerstört.

„Als Thadäus beim Anblick seiner verwandelten Mutter wieder einmal zusammenbrach, sah Nahum keinen anderen Ausweg, als Nanny auf dem Dachboden einzusperren. Zu seinem Entsetzen musste er feststellen, dass nun auch sie in der eigenartigen Farbe zu leuchten begann.“

Gou Tanabe zeichnet auch die beschriebene Farbe aus dem All in schwarz-weiß und überlässt das Grauen damit der Fantasie der Leser. Tanabe hat schon einige Geschichten von Lovecraft adaptiert und wurde dafür vielfach ausgezeichnet. Bei „Die Farbe aus dem All“ bleibt er ganz nah am Originaltext und arbeitet genau den Grusel heraus, den Lovecraft angelegt hat. Gerade durch seine betörend schönen Zeichnungen macht er deutlich, wie wenig die Familie in der Lage ist, sich selbst zu befreien: Nur ein Tal weiter ist die Welt weiterhin in Ordnung, der Komet hat dort keine Wirkung.

Dass die Franzosen Thierry Smolderen und Alexandre Clérisse Lovecafts Werk ganz anders angehen, wird schon auf den ersten Blick klar: Die Zeichnungen sind plakativ und meist in knalligen Regenbogenfarben gehalten. Die Geschichte spielt in der französischen Provinz in den 1980er Jahren unter Jugendlichen, die auf dem örtlichen Friedhof gruselige Pen-&-Paper-Rollenspiele spielen. Zunächst erinnert nur der Name ihres Lieblingsspiels „Call of Cthulhu“ an Lovecraft, der mit verschiedenen Erzählungen einen Mythos um ein unbeschreibliches Meeresungeheuer namens Cthulhu geschaffen hat.

Thierry Smolderen (Autor), Alexandre Clérisse (Zeichner): „Ein Jahr ohne Cthulhu“.

Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock. Carlsen, Hamburg 2020. 184 Seiten. 24,99 Euro

Geschickt spielt Thierry Smolderen mit den Motiven des Cthulhu-Mythos: Da ist die neue Mitschülerin, die auf einer Tauchtour eine versunkene Stadt gefunden hat und einen magischen Zylinder mit nach oben bringt – ein Gruß des Meeresungeheuers? Da ist der alte Freund und Nerd, der sich einen Avatar programmiert, um nicht mehr selbst über sich sprechen zu müssen. Und da sind die Freunde des Rollenspiels, die mit den großen und kleinen Problemen des Erwachsenwerdens konfrontiert sind. Alle könnten ewig in ihrer Blase weiterleben – würde nicht plötzlich etwas Monströses in diese Welt einbrechen.

„Acht Leichen, keine Überlebenden. Also sagen Sie, haben Sie sie abgeschlachtet, um Ihre Freundin zu retten? Sie haben sich in dem Spiel verloren, richtig? Sie haben das Massaker begangen, um ‚die Götter‘ zu besänftigen…?“

Die Realität ist komplexer als die Fantasie der Rollenspieler. Und wie in all ihren Werken verpacken Thierry Smolderen und Alexandre Clérisse auch den Lovecraft-Stoff in eine spannende Krimihandlung. Die Bilder von Clérisse setzen noch eins drauf: Sie sind eine wunderbare Hommage an die 80er Jahre mit ihren knalligen Farben, den gruseligen Rollenspielen und der Faszination für die ersten Heimcomputer, bei denen das Programmieren wichtiger war als die damals noch schlichte Oberfläche.

ANDREA HEINZE (Text erschien ursprünglich auf: Deutschlandfunk)

Mama Papa Zombie – „Creepshow“

Wohligen Grusel kannten wir vormals eigentlich nur aus den bunten Gespenster Geschichten (wahlweise auch Spuk Geschichten), in denen im Grunde genommen eher harmlose Geister-Storys über verwunschene Schlösser und verfluchte Gemäuer stets mit dem geflügelten Wort „Seltsam, aber so steht es geschrieben“ endeten. In den Seiten der lieblos zusammengeschnippelten Williams-Superbände dagegen entdeckten wir dann eher harten Tobak, wo in einer schlicht „Horror“ betitelten Reihe allerlei Abseitigkeiten, handfester Terror und auch perfider schwarzer Humor dominierten. Dahinter verbargen sich deutsche Ausgaben der DC-Reihen „Witching Hour“ und „House Of Mystery“, die in Stil und Duktus in der Tradition der berüchtigten EC-Comics standen, mit denen Verleger William Gaines vor allem in den 50er Jahren Juwelen des Horror- und Science-Fiction-Genres lieferte. In Reihen wie „Tales from the Crypt“, „Vault of Horror“ und „Weird Science“ kredenzten Top-Autoren und -Zeichner wie etwa Wally Wood aufsehenerregende short stories und teilweise krassen, zeitgenössische Themen wie Rassismus und Selbstjustiz obduzierenden Grusel, wobei die Geschichten stets von einem ominösen „Crypt Master“ umrahmt wurden, der die Leser:innen heimelig mit „fiends“ ansprach.

Stephen King (Autor), Bernie Wrightson (Zeichner): „Creepshow“.

Splitter Verlag, Bielefeld 2021. 72 Seiten. 19,80 Euro

Umfasst von einer Rahmenhandlung, in der ein Pimpf (gespielt von Stephen Kings Sohn, der mittlerweile unter dem Namen Joe Hill selbst als Schriftsteller für Aufsehen sorgt) von seinem Vater für den Genuss von Horror-Comics gemaßregelt wird (eine feine Parodie der Wertham-Studie), entfaltet eine düstere Gestalt namens „Creep“ nach einer kurzen Einführung die jeweiligen Geschichten. Dabei legte Romero auch optisch Gewicht auf die Comic-Herkunft des Stoffs, indem er Spezialeffekte-Meister Tom Savini engagierte, der stets ein animiertes Intro inszenierte, was dann in Live-Action-Szenen überging, die in entscheidenden Momenten zusätzliche Comic-Elemente (expressiv rote Farbgebung für die Schreck- und Gewaltsequenzen oder Bildvignetten) enthielten. So führte der Creep durch den Reigen der Storys: In „Father’s Day“ rächt sich ein gemeuchelter Familientyrann aus dem Jenseits, „The Lonesome Death Of Jordy Verrill“ liefert mit einem von einer außerirdischen Lebensform heimgesuchten Hillbilly (gespielt von Stephen King) eine feine Variation von Lovecrafts „The Colour Out Of Space“, in „Something to tide over you“ nimmt ein gehörnter Ehemann grausame Vergeltung an Frau und Liebhaber, „The Crate“ erzählt – wie der Creep schon am Anfang ankündigt –, was wirklich aus dem Ding aus einer anderen Welt wurde, und „They’re creeping up on you“ führt einen gewissenlosen Firmenlenker seiner gerechten Bestrafung in Gestalt von Unmengen an Küchenschaben zu.

Mit expressiver Gestaltung, einer mehr als hochkarätigen Besetzung (neben Stephen King geben sich z. B. Leslie Nielsen, Ed Harris, Ted Danson, Adrienne Barbeau und Fritz Weaver die Ehre) und fiesen Seitenhieben auf die Medienbesessenheit und Wissenschaftsfeindlichkeit der US-Gesellschaft (der Mörder in „Somethin to tide over you“ bannt alles auf Video, und Verrill, bei dem im Fernsehen Reagansche Anti-Rot-Propaganda läuft, lässt sich lieber mit Moos überwachsen, als Hilfe beim Arzt zu suchen – kennen wir ganz aktuell wieder irgendwoher, oder?) avancierte der Film zum achtbaren Hit, dem man gleich zum Erscheinen 1982 ganz folgerichtig nicht das allseits beliebte Buch zum Film, sondern eine Comic-Fassung zur Seite stellte. Altmeister Bernie Wrightson, seinerzeit „Heavy Metal“-Magazin-Star, inszenierte als kongenialer 50er-Jahre-Schüler die fünf Episoden in durchgängig schaurigem Duktus, wobei die Rahmenhandlung des Films entfällt, der Creep aber immer noch wie in seligen EC-Comics jeweils zu den Geschichten einlädt (die Leser:innen dabei aber als „Kinder“ anspricht). Offenkundig als Ergänzung zur erfolgreichen Gespenster-Geschichten-Reihe brachte der Bastei-Lübbe-Verlag die Sause 1989 schon einmal hierzulande in einer Ausgabe auf den Markt, die mittlerweile nur noch als teures Sammlerexemplar zu finden ist. Umso lobenswerter also, dass man uns bei Splitter ein schön aufgemachtes, großformatiges Hardcover spendiert, das mit einem kenntnisreichen Essay von Sven Jachmann sowie diversen Szenenfotos aufwartet. Wir sagen: Creeps!

HOLGER BACHMANN (Text erschien ursprünglich auf: Comicleser.de)