Vorgestern har das Festival in Angoulême Julie Doucet den Grand Prix für ihr Lebenswerk verliehen. Ihre Comics sind keine ergebnisoffenen Gesprächsangebote, sondern brillante feministische Kampfansagen.

Die Comics von Julie Doucet teils 25 Jahre nach ihrer deutschen Erstveröffentlichung in dieser Sammlung erneut zu lesen, ist eine sehr melancholische Angelegenheit. Nicht, weil früher alles besser war, sondern weil ihre Comics immer zwischen den beiden thematischen Polen Angst und Langeweile pendeln, die heute im neoliberalen Cyberspace einen dialektischen Bund eingegangen sind. Angst ist politisch, weil sie zur Kontrollinstanz der prekären Arbeitsverhältnisse gemacht wurde. Und Angst ist der ständige Begleiter der stets eingesetzten Figur Julie Doucet: Angst zu versagen, die Illustrationsjobs von neuen Auftraggebern nicht zu packen, die Abgabetermine beim Kunststudium zu versemmeln, kein Geld mehr zu haben oder Bier, sich auf wichtige Absprachen mit zugedröhnten Freunden nicht verlassen zu können, Angst vor merkwürdigen Träumen (die sie oft zu Kurzgeschichten verarbeitet) oder den Blicken anderer, überhaupt Angst, sich alleine in der Öffentlichkeit zu bewegen, weil jederzeit ein epileptischer Anfall kommen kann.

In diesen Mustern hat sich angekündigt, was man heute als Begleiterscheinung prekären Schaffens zu akzeptieren genötigt ist, damals hat die Romantisierung einer vermeintlich selbstgewählten DIY-Künstlerexistenz sie noch übertönt – eine Falle, in die Doucet niemals getappt ist. Dazu kommt die Darstellung von Langeweile: Die Figur Doucet, wie die Künstlerin Frankokanadierin, möchte ihr Englisch verbessern, trifft sich mit einem Freund im Pub, aber letztlich saufen sie die ganze Nacht ohne Ergebnis durch. Oder sie wacht morgens auf, quält sich aus dem Bett, trinkt Kaffee, starrt ins Leere, trinkt Kaffee, holt Post, dann sieben Bier, lacht über Cartoons, die sie zeichnen könnte, sitzt am Ende benebelt und frustriert am Tisch: „Äh… tja… ich glaube, es lohnt sich nicht weiterzumachen.“

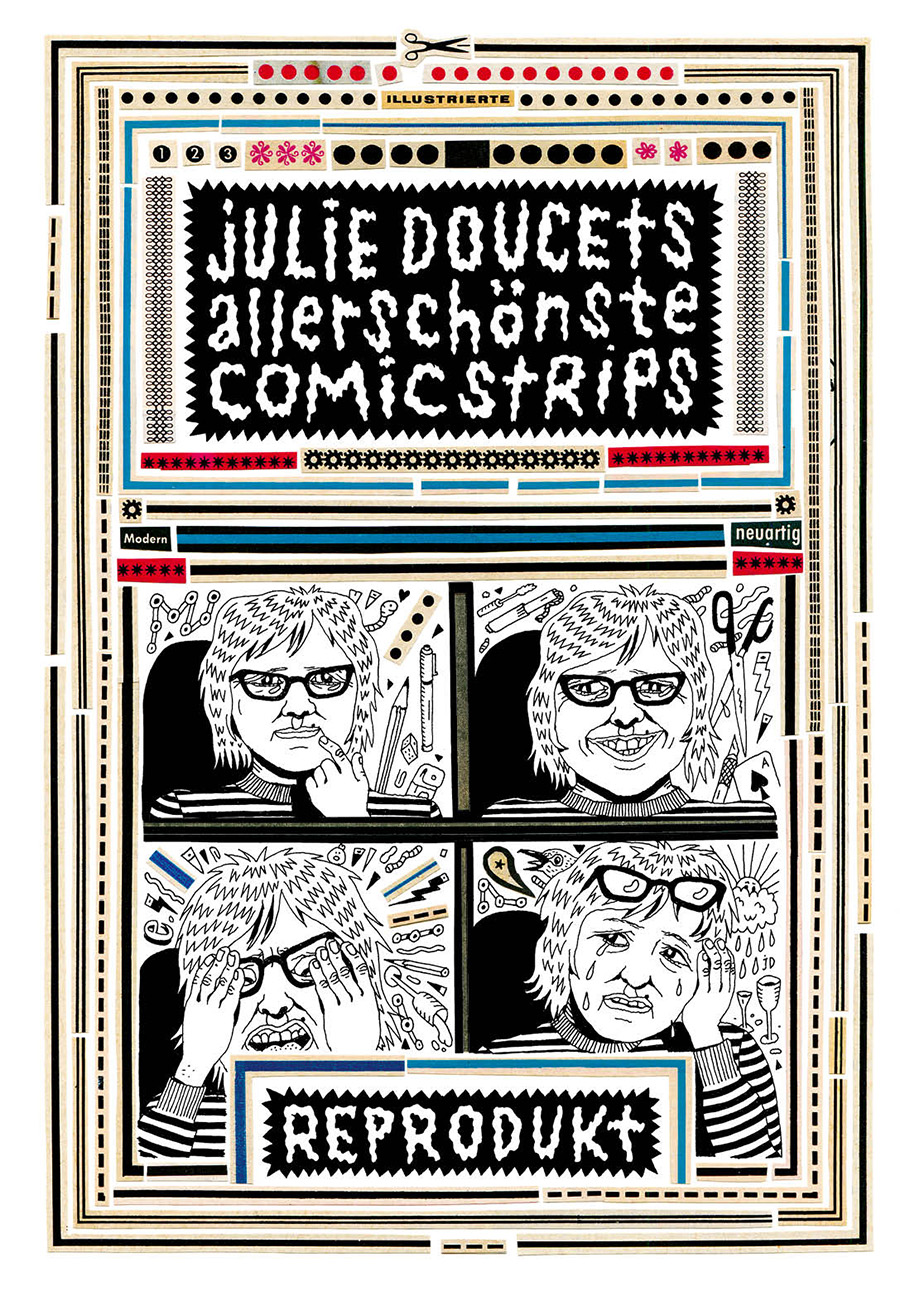

Sequenz aus „Julie Doucets allerschönste Comicstrips“ (Reprodukt)

Der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher schrieb 2014: „Wir bewegen uns ständig im Langweiligen, aber unser Nervensystem ist so überreizt, dass wir nie den Luxus haben, uns zu langweilen.“ Sich im künstlerischen Feld zu langweilen, heißt heute prokrastinieren und wäre kaum ohne eine Zwischenmeldung auf Instagram geduldet, und wenn man eh schon mal da ist… Das digitale Stahlgewitter lähmt das innere Chaos durch Content-, Diskussions- und Ablenkungszwang, alle sind allein, weil niemand allein ist. Bei Doucet spiegelt sich das innere Chaos, dem zumindest noch geordnete Panels gegenüberstehen, in der Unordnung der Räume: Der Boden und die Tische sind übersät mit Gegenständen, viele Panels sind geradezu Wimmelbilder. Das sind keine Regenerationsorte jenseits des draußen tobenden Grauens. Wenn die herumliegenden Stifte, Tassen, Bügeleisen und Flaschen zum Leben erwachen und die Zeichnerin beschimpfen, wird auch das Vertraute zur Gefahrenquelle. Allein, Doucet ignoriert sie lässig.

Diese groteske Stimmung unterstreichen die Zeichnungen, besonders der intensive Schwarzeinsatz. Possierliche Figuren mit weiten Augen und übergroßen Köpfen blicken dich herzlich an. Aber das Schwarz um sie herum wirkt unheimlich, die weißen Stellen scheinen die Figuren in einen Lichtkegel zu tauchen, den sie besser nicht verlassen sollten – visuelle Habachtstellung für die Leser*innen, weil jederzeit die Traumstruktur wieder auf den Plan treten könnte oder einfach eine harmlose Gesprächssituation zu kippen droht. Schnell wird es unbehaglich, und das liegt meist an den männlichen Figuren. Es wird heftig gemansplaint, als es dafür noch gar keinen Begriff und nur wenig Bewusstsein gab. Die Typen drängen sich in Doucets Bude, vereinnahmen sie mit scheinheiligen Suizidankündigungen, obwohl sie in derselben Nacht einen Abgabetermin einhalten muss, oder beginnen bei der ersten Begegnung den Smalltalk mit sexualisierenden Spitzen: „Weißt du, ich bin in Ordnung, ich krieg ihn noch hoch, kein Problem!“ Doucets längster Comic „New Yorker Tagebuch“ (in dieser Edition leider nicht enthalten), in dem sie von ihrem Umzug von Montreal nach New York in die Bruchbude ihres Partners, einem erfolg- wie ambitionslosen Comiczeichner, erzählt, zeigt das Paradebeispiel eines toxischen Beziehungsverlaufs: Je mehr Doucet als Künstlerin reüssiert, desto rasanter wächst sein Neid und mit ihm die Kontrollsucht bis hin zur Torpedierung ihrer Arbeit.

Julie Doucets Comics sind keine ergebnisoffenen Gesprächsangebote, sondern feministische Kampfansagen ohne Triggerwarnung, weil es die Freiheit braucht, Scheiße ohne Rücksichtnahme abzubilden. In jeder Seite steckt der Esprit der riot grrrls. Das rief schon in den Neunzigern Kritik hervor, als einige Shops Doucets zunächst selbstverlegte, dann vom kanadischen Indieverlag Drawn & Quarterly herausgegebene Heftreihe „Dirty Plotte“ (Plotte ist in etwa das frankokanadische Pendant zu cunt) wegen Obszönität und Gewalt gegen Frauen (die in keiner der Storys zu finden ist) aus dem Sortiment genommen haben. Zu Beginn der Nullerjahre wandte sich Doucet endgültig vom Comic ab. Das fühlt sich 20 Jahre später kein Stück besser an.

Hier gibt es eine weitere Kritik zu dieser Sammlung, hier zur englischen Gesamtausgabe.

Dieser Text erschien zuerst in: KONKRET 6/2020

Sven Jachmann ist Comic.de- und Splitter-Redakteur und Herausgeber des Filmmagazins filmgazette.de. Beiträge u. a. in KONKRET, Tagesspiegel, ND, Taz, TITANIC, Jungle World, Das Viertel, Testcard sowie für zahlreiche Buch- und Comicpublikationen und DVD-Mediabooks.

Julie Doucet: „Julie Doucets allerschönste Comicstrips“. Aus dem Englischen von Jutta Harms. Reprodukt, Berlin 2020. 168 Seiten. 20 Euro