Als in den USA im Oktober 1940 Charlie Chaplins „The Great Dictator“ in die Kinos kommt, brüten in New York Jack Kirby und Joe Simon gerade über der Idee für einen neuen Comic-Helden. Im Jahr zuvor haben Hitlers Truppen Polen überfallen, dann die Niederlande und Belgien überrannt und sind in Frankreich einmarschiert. Jetzt beherrschen die Bombenangriffe auf London die Schlagzeilen. „Wir befanden uns noch nicht im Krieg, aber jeder spürte, dass es nicht mehr lange dauern würde“, erinnert sich Kirby später. Also nennen die beiden Zeichner ihren Muskelprotz Captain America und stecken ihn in ein schnittiges Kostüm in den Farben der Nationalflagge: „Das war es, was wir nun brauchten, einen Superpatrioten!“ Das erste Heft kommt im Dezember 1940 an die Zeitungsstände, ein Jahr vor Pearl Harbor und der deutschen Kriegserklärung gegen die USA, und gleich auf dem Cover versetzt Captain America dem Führer einen krachenden Kinnhaken. Das spricht einer ganzen Nation aus der Seele, in der die Isolationisten immer mehr an Boden verlieren.

Maskierte Superhelden mit übermenschlichen Gaben und Kräften wie Captain America, die in hautengen bunten Trikots stecken und so zum eigenen Markenzeichen werden, sind seit Kurzem der Reißer, vor allem bei Jugendlichen. Dabei wollte die Idee einer Hightechversion des archetypischen Helden zunächst niemand ernst nehmen. Jahrelang hatten Jerry Siegel und Joe Shuster, zwei Teenager in Cleveland, Ohio, den Verlagen ihren Superman angeboten, waren aber nur müde belächelt worden – wer sollte solche Hirngespinste denn lesen wollen? Anfang 1938 gelingt es den beiden Jungs dann doch noch, den „man of steel“ in der ersten Ausgabe des neuen Heftes „Action Comics“ unterzubringen, für das dringend noch ein paar Storys benötigt werden; bei Jahresende verkaufen sich dank Superman schon nahezu eine Million Exemplare. Dutzende von Epigonen wie Batman, Wonder Woman, Green Mask oder Captain Marvel folgen. Comic-Hefte, vor einigen Jahren erst aufgekommen und bisher ein eher karges Geschäft, boomen, 1940 setzen die Verlage mit den 10-Cent-Magazinen bereits 45 Millionen Dollar um. Comic books werden, lange vor Bill Haley, zur ersten modernen Jugendkultur, nirgendwo bieten sich adoleszenten Omnipotenzfantasien aufregendere Projektionsflächen.

© Marvel

Superhelden avancieren in den USA schnell zum die Comics dominierenden Thema – und zu ihrer Eigentümlichkeit: Erst mit der Entwicklung digitaler Tricktechniken gelingen ein halbes Jahrhundert später auch Hollywood „glaubhafte“ Adaptionen. Wie seinerzeit die Traumfabrik wird auch die noch junge Comic-Industrie von Juden geprägt, die Verleger, Redakteure und Zeichner sind zumeist nach Anerkennung strebende jüdische Einwanderer aus Osteuropa der zweiten Generation. Im Subtext verhandeln die superheroes die Erfahrung verkannter Identität und die Isolation in einer nur leidlichen Heimat, im Hintergrund schwingt die Legende vom Golem mit. So verbirgt sich unter Captain Americas Kostüm ein im normalen Leben als Schwächling geltender Teenager, der durch Willenskraft (und ein neuartiges Wunderserum) über sich hinauswächst und zum strahlenden Verteidiger der Freiheit aufsteigt. Superman wird von Lois Lane angehimmelt, in seiner bürgerlichen Existenz als der Zeitungsreporter Clark Kent jedoch nur verachtet: Niemand will erkennen, was tatsächlich in ihm steckt.

Juden, vielerorts gesellschaftlich ausgegrenzt, erschaffen mit Comics und dem Kino – beides dem Bürgertum zunächst suspekte Freuden und somit Freiräume ohne soziale Schranken – eine eigene Welt. Und prägen so, paradoxerweise, die Mythen und Ideale einer amerikanischen Kultur, an die sie sich par force assimilieren wollen, überhaupt erst aus.

Comics sind stets auch Spiegel gesellschaftlicher Befindlichkeit und konservieren Ängste, Nöte und die Träume ihrer Epoche. „Wenn sich künftige Historiker eines Tages ein Bild von unserer Zeit machen wollen, dann werden sie die Comics lesen“, sagt Milton Caniff, dessen von 1934 bis 1946 in den amerikanischen Tageszeitungen erschienener Strip „Terry and the Pirates“ sich unter dem Gewand der Abenteuererzählung durchaus auch als Chronik des zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges lesen lässt. Wie aber vereinbaren sich derartige Sujets und vor Superkräften strotzende Heroen mit einem Medium, dessen Gattungsbezeichnung eigentlich doch Komisches verheißt?

Nur ein Teil der Comics bietet auch, was sie programmatisch verkünden – und was tatsächlich einmal ihr Knüller war, mit dem sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Massenpublikum elektrisieren. Dass es bei der Bezeichnung Comic bleibt, als später handfeste Helden den Slapstick-Stars die Show stehlen, befördert ein in der neueren Kulturgeschichte beispielloses Missverständnis: Über Jahrzehnte hinweg wird es der Gattung durch strickte Reglements im Namen des Jugendschutzes pauschal versagt bleiben, auch von den Ecken und Kanten der Wirklichkeit erzählen zu können. Noch heute spricht man vom Kinderbuch oder Jugendfilm, aber wie selbstverständlich vom „Comic für Erwachsene“. Oder seit einigen Jahren auch von „Graphic Novels“.

© IDW Publishing

Comics als „grafische Literatur“ zu betrachten, wie das dieser Tage in den Feuilletons geschieht, ist kein neuer Blick. Schon Rodolphe Toepffer, Professor für Ästhetik und Rhetorik an der Akademie in Genf und wesentlicher Wegbereiter des modernen Comics, tituliert seine ab 1827 aufgezeichneten und von Goethe bewunderten „Genfer Novellen“ als „Romane in Bildern“. Die Erfindung der Lithographie einige Jahre zuvor ermöglicht nun eine kostengünstige Reproduktion von Strichzeichnungen, vor allem in England und Frankreich erfreut sich die Karikatur immer größerer Beliebtheit, Bildergeschichten werden populär.

Der Comic ist die multimediale Optimierung der Bilderzählung des 19. Jahrhunderts, bei der die Zeichnungen nun nicht mehr separierte Prosa- oder Reimtexte illustrieren, sondern mit dem Text zu einer neuartigen Einheit verschmelzen. Das Bild wird damit aufgewertet und treibt das Geschehen vor allem durch die „Bewegung“ des Sprungs von einer Bildszene zur nächsten mit eigener Kraft voran. Soundwords signalisieren Geräusche dort, wo sie ertönen, und die Figuren „reden“ in Sprechblasen. Die sind eine Weile schon gängiges Mittel der Karikatur, finden in Bildergeschichten allerdings keine Verwendung.

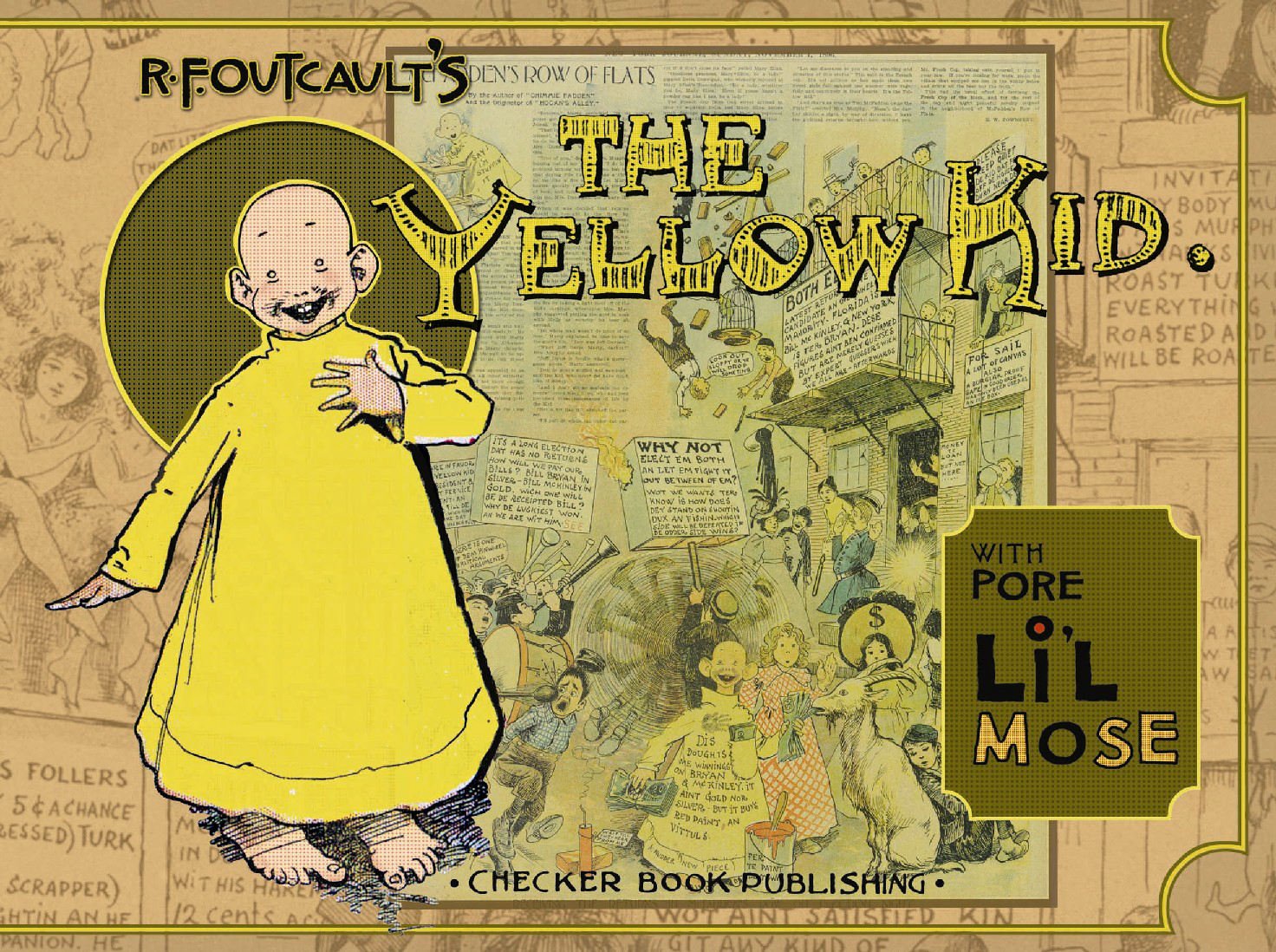

Der Erste, der die Synechie von Text und Zeichnung schließlich mit der sequenziellen Bilderfolge kombiniert und die Verbindung zum Erzählprinzip macht, ist Richard Felton Outcault (1863-1928). Der veröffentlicht in der farbigen Sonntagsbeilage der „New York World“ schon seit einigen Jahren regelmäßig Zeichnungen mit dem Yellow Kid, einem segelohrigen Gossenjungen im gelben Nachthemd. Am 25. Oktober 1896 entwickelt Outcault seinen Gag erstmals als „filmische“ Abfolge mehrerer Einzelbilder und setzt zudem Sprechblasen ein. Jener Sonntag lässt sich zur Geburtsstunde des Comics erklären.

Das Markenzeichen seines strahlendgelben Nachthemds hatte den Yellow Kid in New York berühmt gemacht, was bewirkt, dass die neue Erzählweise bald aufgegriffen wird. Begeistert Outcaults Witz vor allem irische Einwanderer, soll die nächste Serie das deutschstämmige Publikum ansprechen, mehr als ein Viertel der Amerikaner, und so nimmt sich der 1877 in Schleswig-Holstein geborene und mit sieben Jahren in die USA gekommene Rudolph Dirks „Max und Moritz“ zum Vorbild: „The Katzenjammer Kids“ debütiert Ende 1897 im „New York Journal“ und erscheint bis heute. Ob Wilhelm Busch die amerikanische Spielart seiner Lausbuben je zu Gesicht bekam, ist nicht überliefert, doch mit der seinen Figuren innewohnenden Schadenfreude hat er den frühen Comics einen dankbaren Themenfundus vermacht.

© Checker Book Publishing Group

Innerhalb weniger Jahre verbreiten sich die comics (oder funnies, wie sie anfangs auch genannt werden) von New York aus über die gesamten USA und erscheinen ab 1907 nicht mehr nur allein in den Sonntagsbeilagen, sondern als schwarz-weiße strips auch in den Werktagausgaben. Freche Kids, Pechvögel und Tramps, ab 1912 in Cliff Sterretts „Positive Polly“ als Resonanz auf die erstarkende Frauenbewegung auch die erste kesse junge Dame in einer Titelrolle oder der Spinatmatrose Popeye – auf den Comic-Seiten tummeln sich die skurrilsten Charaktere, Vorläufer Charlie Chaplins und Buster Keatons, die vor allem eins verbindet: Sie sollen ihr Publikum jeden Tag aufs Neue zum Schmunzeln bringen und vom Alltag entlasten. Literarische Ambitionen hegen die frühen Zeichner keine (auch wenn sich aus running gags bald kleine Fortsetzungsepisoden entwickeln), ihr Metier ist der Witz, der im letzten Bild einer jeden Folge zünden muss.

Einzige Ausnahme ist Winsor McCay (1871-1934), dessen „Little Nemo“ 1905 in seinen nächtlichen Träumen – kurz zuvor ist Freuds „Traumdeutung“ erschienen – in das märchenhafte, in der feinen Lineatur des Jugendstils furios inszenierte Slumberland aufbricht, auf der Suche nach dessen einsamer Prinzessin. Am Ende einer jeden Folge, Nemo erwacht im letzten Bild, wird seine Expedition unterbrochen – Fortsetzung nächsten Sonntag! Manchmal träumt er, dass er erfriert oder erdrückt wird, und stellt beim Aufwachen fest, dass er die Decke weggestrampelt oder seinen Kopf unter das Kissen geschoben hat. Oder er träumt von einem Orchester mit Pauken und Trompeten und erwacht vom Schnarchen seines Vaters.

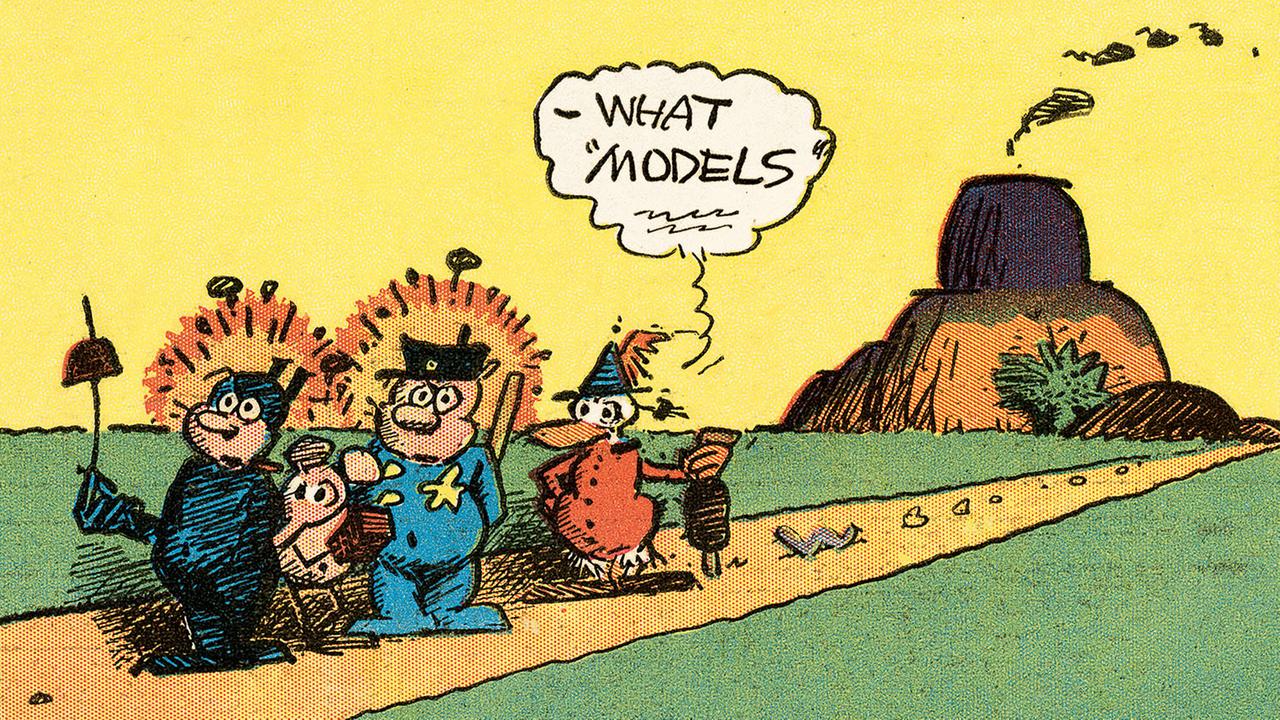

Ein Geniestreich gelingt 1913 George Herriman (1880-1944) mit „Krazy Kat“, dem surreal durchgedrehten Dreiecksdrama zwischen einer Maus, einer Katze und einer Bulldogge in Polizeiuniform, das er 30 Jahre lang Tag für Tag aufs Neue variiert. Der frühe Medienforscher Gilbert Seldes erklärt den Strip 1924 zum „neben den Filmen Charlie Chaplins einzigen Beitrag der USA zur Weltkultur“. Allerdings setzt zur gleichen Zeit auch eine Standardisierung ein, die der anarchisch kreativen Phase der ersten Jahre bald ein Ende setzt; schließlich sind Comics keine Kunst, sondern dienen der Bindung der Leser an ihr Blatt.

George Herrimans „Krazy Kat“ (© TASCHEN)

Vor allem Soap operas, die die ganze Familie ansprechen, sind jetzt gefragt. Der Comic wird zum zielgruppenorientierten Produkt, das von Zeitungssyndikaten vertrieben wird, inzwischen sogar über die Landesgrenzen hinaus. Auch hier entstehen Meilensteine und Perlen, Frank Kings 1919 begonnener Strip „Gasoline Alley“ etwa, dessen Charaktere in Echtzeit älter werden, Kinder kriegen, die nach herzhaftem Liebesschmerz endlich heiraten und sich mit ihren Lesern auf Nachwuchs freuen. Die Serie erscheint bis heute, und wenn ein Comic eines Tages Historikern Aufschluss geben soll über den Lebensalltag im 20. Jahrhundert und dessen Wandel, dann wird es dieser sein.

Zu einer ernsthaften Zäsur kommt es 1929, als am 7. Januar, zufällig am gleichen Montag, zwei Strips an den Start gehen, die auf Spannung setzen anstatt auf Komik. „Tarzan“ entführt die Leser in die fernen Dschungel Afrikas und in „Buck Rogers“ geht die Reise in die Zukunft und den Weltraum; beide adaptieren Charaktere, die bereits aus den Pulps bekannt sind, damals populären Groschenheften mit reißerischen Abenteuerstorys (und in gewisser Weise Vorläufer der comic books). Weitere Abenteurer folgen rasch nach, dabei hatten die Verleger, ähnlich wie später dann bei „Superman“, zunächst abgewunken, da ihrer Auffassung nach die Leser von einem Comic Witz erwarteten. Schon 1921 hatte Ham Fisher den Syndikaten einen Strip über einen Schwergewichtsboxer vorgeschlagen, war aber überall abgeblitzt. Nun kann er seine Idee doch noch verwirklichen – wenig später ist „Joe Palooka“ eine der bis in die Fünfzigerjahre hinein erfolgreichsten Serien überhaupt und erscheint in über 900 Zeitungen.

Als auch die Helden der Zeitungsstrips in Stellung gehen, ist Palooka 1940 der Erste, der sich als gutes Vorbild rekrutieren und, nach Hitlers Kriegserklärung im Jahr darauf, nach Europa verschiffen lässt. Zunächst sind es jedoch der Börsencrash und die die Dreißigerjahre geißelnde Wirtschaftskrise, die die Nachfrage nach starken Helden als Erlöser von den Problemen der Welt forcieren. Die beschwingten Golden Twenties sind passé, der Comic wandelt sich mit seinen neuen Abenteuerwelten zur Fluchtliteratur, die die Spaßvögel von einst beinahe vollständig aus den Zeitungen verdrängt.

Aus der Perspektive einer Zeit multimedialer Verwertungsketten ist es erstaunlich, dass Comics in den USA beinahe 40 Jahre lang alleinige Disziplin der Tageszeitungen blieben. Erst 1933 kommt ein Angestellter in der Druckerei der Sonntagsbeilagen auf die Idee, die Comic-Seiten auf ein handliches Heftformat zu verkleinern und das Produkt Industriekunden als Werbegabe zu offerieren. Einige Exemplare versieht er testweise mit 10-Cent-Aufklebern und legt sie bei mehreren Zeitungshändlern aus. Zwei Tage später sind alle Hefte verkauft, das comic book ist geboren. „Famous Funnies“ heißt das erste, das im Februar 1934 an die newsstands kommt; zwei Jahre später erscheinen schon sechs Titel und 1939, nach Supermans Debüt in Action Comics, über 50. Den Verlagen kommt der Erfolg gerade recht, denn das Geschäft mit den Pulps bröckelt, neue Ideen sind dringend gefragt.

Für ihre ersten comic books bedienen sich die Verlage bei den Zeitungen und drucken deren Sonntagsseiten nach. Auch als das Material zur Neige geht und von rasch gegründeten Studios, deren Zeichner nicht selten noch Teenager sind, neue Storys produziert werden, orientiert sich deren Stilistik zunächst ganz am starren Muster der Zeitungsserien. Jack Kirby (eigentl. Jacob Kurtzberg, 1917-1994) ist, als er im Herbst 1940 mit Joe Simon „Captain America“ beginnt, einer der frühen Pioniere, die das neue Format nutzen, um den comic books eine eigene Ästhetik zu verleihen. Er legt die Heftseiten als explosives Gesamtkonzept an, lässt den Helden über die Blätter preschen und dabei die Umrandungen der Einzelbilder sprengen, suggeriert in dessen Posen Tempo und ständige Bewegung. „’Captain America‘ sollte eher wie ein Film als wie ein herkömmliches Comic-Heft wirken“, so Kirby. „Filme waren das, was ich am besten kannte, und ich wollte Geschichten zeichnen, wie sie das Kino zeigt.“

Ein weiterer Pionier der frühen comic books ist Will Eisner (1917-2005), der in den neuen Möglichkeiten auch ein „literarisches Potenzial“ erkennt. Als er diese Auffassung jedoch Ende 1941 in einem Interview mit dem „Philadelphia Record“ äußert, wird er ausgelacht, selbst von seinen Kollegen. Es dauert nahezu ein halbes Jahrhundert, bis Eisners These Resonanz findet und eine neue Generation von Zeichnern und Autoren inspiriert, dem Comic unter dem Label „Graphic Novel“ neues Terrain zu erschließen, erzählerisch wie visuell.

Bis zur Jahrhundertmitte ist die Geschichte des Comics vornehmlich eine amerikanische Geschichte. In Europa behauptet sich die biedermeierliche Bilderzählung lange gegen ihre modernere Variante; bei ersten Übernahmen aus den USA werden aus den Bildern sogar die Sprechblasen entfernt und durch Untertitel ersetzt, wie es die Leser seit Busch und Toepffer gewohnt sind. Dann kommen kulturelle Isolierung und der Zweite Weltkrieg, die Presse unterliegt der Zensur, Ansätze zu einer eigenen Comic-Kultur vor allem in Belgien und Frankreich werden mit dem deutschen Einmarsch erstickt. Dass Belgien unmittelbar nach dem Krieg zur europäischen Comic-Hochburg avanciert, in der unvergessene Klassiker wie „Lucky Luke“, „Gaston“ oder die „Schlümpfe“ entstehen, verdankt sich vor allem dem Umstand, dass früh die katholische Kirche die Veröffentlichung von Comics begrüßt und fördert: Sie sieht in der Gattung ein ideales Instrument, um im Sinne der eigenen Ethik Einfluss auf die Jugend zu nehmen.

Eine Schlüsselrolle nimmt dabei Georges Rémi (1907-1983) ein, der sich 1919 den katholischen Pfadfindern anschließt, damals die tonangebende Jugendbewegung, und bald unter der Signatur Hergé für Zeitschriften wie „Le Boy-Scout Belge“ zeichnet. 1929 beginnt er die Serie „Tintin“ („Tim und Struppi“) und entwickelt hier seine charakteristische Stilistik der ligne claire (klare Linie), mit der er die Ästhetik der Comics in Westeuropa über Jahrzehnte hinweg prägt. Markante Merkmale dieser Schule sind die funktionalen, präzisen Konturen und eine monochrome, flächige Kolorierung: Schraffuren oder Farbverläufe – selbst Schatten – gibt es in „Tintin“ nicht. Sind die frühen amerikanischen Zeitungsstrips eine urbane Alltagskunst, die wie das Vaudeville und die Slapstick-Filme der Jahrmärkte frech gegen Autoritäten und bürgerliche Moral aufbegehren, so muss in den pädagogischer Kontrolle unterliegenden Comics der alten Welt alles übersichtlich und eindeutig sein, Zwielicht und Zweifel sind unerwünscht. Während sich die Strips an jedes Alter richten, gilt der Comic in Europa von Beginn an als reines Jugendvergnügen. Dazu werden in den USA Comics erst mit dem Boom der Hefte. Den Superhelden allerdings fehlen nach dem Krieg adäquate Gegner, fiesere Schurken als Hitler oder Hirohito, an denen sie sich die letzten Jahre abgekämpft hatten, lassen sich kaum ersinnen. Das Interesse an ihren Eskapaden lässt nach, bald sind nur noch wenige von ihnen übrig. Die Verlage versuchen sich an anderen Themen wie Crime oder Romance – und an Stoffen für ein neues Publikum: Die Heftleser der ersten Generation sind inzwischen älter geworden und keine Teenager mehr.

Vor allem der Verlag EC (Entertaining Comics) bringt ab 1950 eine Reihe von Titeln heraus, in denen einige der damals besten Künstler subtil die Paranoia des Kalten Krieges reflektieren oder zuweilen verstörende Blicke in die Abgründe der menschlichen Psyche werfen. In der Geschichte „Master Race“ beispielsweise schildern Al Feldstein und Bernard Krigstein, wie ein ehemaliger KZ-Insasse in der New Yorker U-Bahn zufällig auf seinen damaligen Aufseher und Peiniger trifft.

„Master Race“ von Bernard Krigstein und Al Feldman (© William M. Gaines Agent, INC)

Das alarmiert Eltern, Erzieher und Kirchenverbände, man unterstellt einen direkten Zusammenhang mit der steigenden Jugendkriminalität. Jugendkultur ist immer auch Distanzierungskultur und somit Kriegsschauplatz zwischen den Generationen; es kommt zu öffentlichen Verbrennungen und 1954 im Senat zu den landesweit im Fernsehen übertragenen Kefauver Hearings. Als Fredrik Wertham, Leiter einer psychiatrischen Klinik in New York, im gleichen Jahr sein „Seduction of the Innocent“ (Verführung des Unschuldigen) veröffentlicht, wird das Buch, das den verheerenden Einfluss der Comics auf die Jugend zu belegen sucht, zum nationalen Bestseller. Die Kommunistenjagd der McCarthy-Ära im Kampf gegen die äußere Bedrohung durch Stalins „Reich des Bösen“ findet ihr Pendant in einem hysterischen Kreuzzug gegen die comic books als Gefahr von innen.

Um ein Einschreiten des Gesetzgebers abzuwenden, gründen die Verlage noch im Oktober des Jahres die Comics Magazine Association of America (CMAA) als freiwillige Selbstzensur, deren comics code bereits schon „Misstrauen gegen Streiter für Recht und Gesetz“ oder „Sympathie für Kriminelle“ untersagt. „Nacktheit in jeder Form“ und in den Sprechblasen das Fluchen sind natürlich ebenso verboten. Jedes Heft muss nun der CMAA vor Veröffentlichung vorgelegt werden und, bleibt es unbeanstandet, ein aufgedrucktes Siegel tragen. Hefte ohne das Reinheitssiegel werden vom Handel nicht ausgelegt, in einigen Bundesstaaten steht ihr Verkauf sogar unter Strafe.

Die Folgen sind dramatisch. Bei Einführung des Codes erscheinen rund 650 Heftserien, ein Jahr später ist es nur noch die Hälfte, viele Verlage geben auf. Weiterhin erfolgreich ist das über jeden Verdacht erhabene „Walt Disney’s Comics & Stories“ mit beinahe drei Millionen verkauften Exemplaren pro Ausgabe. Für ältere Leser gedachte Titel hingegen verschwinden völlig und für die nächsten drei Jahrzehnte bleiben die Inhalte und Themen der comic books eingefroren auf Teenager-Niveau. (Erst in den Achtzigerjahren wird der Code, bereits leicht gelockert, an Bedeutung verlieren, heute spielt er praktisch keine Rolle mehr.) Der Verlag EC, dessen Hefte inzwischen legendär sind und als Klassiker ständig nachgedruckt werden, überlebt einzig dank eines Titels, den er gerade erst lanciert hat – „MAD“.

Ungeniert schlachtet das Satiremagazin ganz neuen Typs die heiligen Kühe des Spießertums und macht den American Way of Life schon aus Prinzip madig; „MAD“ wird in den Fünfzigern zur Zuflucht derer, denen die sterilisierten comic books nichts mehr zu bieten haben, und beeinflusst stark die Generation künftiger Comic-Künstler. Dann folgen die Proteste gegen den Krieg in Vietnam und das Free Speech Movement, in Kaliforniens Bay Area nimmt die Hippiebewegung ihren Anfang. Aus dem Lebensgefühl dieser Zeit heraus verkauft Robert Crumb am 25. Februar 1968 bei einem Straßenfest in San Francisco aus einem Kinderwagen sein im Keller eines Freundes gedrucktes und noch am Vormittag eigenhändig zusammengeklammertes Heft „ZAP Comix“ – das „x“ steht für „x-rated“. So treten die Underground-Comics in die Welt, die über Headshops landesweite Verbreitung finden und bald auch in Westeuropa kursieren. Crumbs „Fritz the Cat“ avanciert zur Kultfigur und dann sogar zum Kinostar.

Beinahe ein halbes Jahrhundert später wird „ZAP Comix“ noch immer laufend nachgedruckt und ist in der Tat die bis heute vielleicht bedeutendste Comic-Veröffentlichung überhaupt: Zum ersten Mal in der Geschichte der Gattung ist der Künstler hier allein sich selbst verpflichtet, ohne verlegerischen Auftrag, ohne Vorgaben, Konventionen oder Zugeständnisse an den Publikumsgeschmack. Crumbs Geschichten handeln von Sex & Drugs & Rock’n’Roll, aber auch von den eigenen Lastern und Psychosen. In etlichen seiner Storys nimmt er selbst den Platz ein, der bislang dem Helden zustand, vertraut sich dem Leser an und tritt mit ihm in den Dialog. Das ist neu und wird eine der Grundlagen, auf denen bald die Graphic Novel gedeiht.

Als Graphic Novel tituliert zum ersten Mal Will Eisner, der Anfang der Vierziger schon von einem „literarischen Potenzial“ der Comics gesprochen hatte, 1978 einen Band mit vier Shortstorys: Das soll signalisieren, dass „Ein Vertrag mit Gott“ ein „Comic für Erwachsene“ ist – und einen literarischen Anspruch erhebt. Den Anstoß zu Eisners Titelgeschichte gab der Tod seiner erst 16jährigen Tochter wenige Jahre zuvor. „Wenn es einen Gott gibt, wie kann er so etwas zulassen?“, empört er sich immer wieder und verarbeitet den inneren Konflikt schließlich in der Geschichte um den russischen Einwanderer Frimme Hersh. Der sieht nach dem tragischen Tod seiner Adoptivtochter seine Übereinkunft mit Gott gebrochen, durch ein gutes Leben fair für seine Demut entlohnt zu werden, und wird nun aus Rache zum herz- und skrupellosen Ausbeuter der mittellosen jüdischen Immigranten in der New Yorker Bronx.

„Ein Vertrag mit Gott“ ist keine autobiografische Erzählung, speist sich aber authentisch aus Eisners Erleben und verhandelt eine existenzielle Krise des Autors: Offene oder verschlüsselte Autobiografien finden sich heute auffallend oft unter den Graphic Novels, denn Zeichnungen sind, gerade weil sie Erzählmomente „einfrieren“, wie geschaffen dafür, den Leser auch die Zwischentöne eines Augenblicks spüren zu lassen. Durch den persönlichen Strich kann sogar eine gewisse Intimität entstehen. Eisner entwickelt in seinen Kurzgeschichten darum auch eine neue Ästhetik und postuliert: „Die Einzelbilder sind im Gegensatz zur gewohnten Form der Comics nicht mehr aneinandergereiht und haben die gleiche Größe; sie nehmen sich die Formate, die sie brauchen, und oft füllt ein einzelnes Bild eine ganze Seite.“

Dass ausgerechnet „Ein Vertrag mit Gott“ ironischerweise gar kein Roman ist, sondern vielmehr eine Sammlung von Novellen, könnte man als augenzwinkernden Fingerzeig Eisners verstehen, dass jedes Ansinnen, die Graphic Novel literaturwissenschaftlich greifen zu wollen, zwangsläufig in die Irre geht: Die Graphic Novel ist ein Wesen, dem jede Möglichkeit offensteht, das tun und lassen kann und sich keineswegs ablösen lässt vom „klassischen“ Comic, von Bildergeschichten oder dem Bilderbuch. Viele sehen Graphic Novels deshalb auch einfach nur als „dicke Comic-Bücher“. Eisner hätte seinen Band am liebsten ein „comic book“ genannt – aber so firmierten bereits die Hefte, von denen er sich gerade absetzen wollte. Der britische Zeichner Eddie Campbell versteht die Graphic Novel darum eher als „Bewegung“ denn als spezifische Form – und vielleicht ist das der eleganteste Weg, ein Phänomen zu umreißen, bei dem es vor allem um eine innere Einstellung geht, um die Haltung, die ein Zeichner oder Autor einnimmt und mit seinem Comic auszudrücken vermag.

Jenseits des Atlantiks hat derweil in Frankreich Jean-Claude Forests „Barbarella“ das „Naturgesetz“ vom Comic als reine Jugendliteratur ins Wanken gebracht. Im Nachklang des Pariser Mai folgen weitere Comics „pour adultes“, etwa Pierre Christins und Enki Bilals „Légendes d’aujourd’hui“ („Legenden der Gegenwart“), und 1975 gründet eine Gruppe nach künstlerischer Freiheit und Unabhängigkeit drängender Zeichner, darunter auch Mœbius, das Magazin „Métal Hurlant“ („Schwermetall“), das bald ebenso populär wie einflussreich ist. Vier Jahre zuvor hatte der Literaturwissenschaftler Francis Lacassin mit seinem Buch „Pour un 9e art, la bande dessinée“ dafür plädiert, den Comic zur „neunten Kunst“ zu küren, und als die nimmt ihn die „Encyclopédie“ von Larousse jetzt auf. Die Gattung beginnt sich zu emanzipieren und das ihr per Comics Code und ähnliche Bestimmungen in den europäischen Ländern verordnete Dasein als Unterhaltungs-Fast-Food für Kids abzustreifen.

Seither sieht es geradezu so aus, als würde sich der Comic noch einmal völlig neu erfinden. 1986, Superman steht kurz vor seinem bereits 50. Geburtstag, infizieren Frank Millers „Rückkehr des Dunklen Ritters“ und „Watchmen“ von Alan Moore und Dave Gibbons selbst das Genre der Superhelden. 1990 gründet in Paris eine Handvoll junger Zeichner den unabhängigen Verlag L’Association, bei dem Marjane Satrapis „Persepolis“ oder „Die heilige Krankheit“ von David B. erscheinen und internationale Bestseller werden, und 1992 erhält Art Spiegelman für seine Holocausterzählung „Maus“ den Pulitzerpreis.

In Joseph Pulitzers „New York World“ hatte knapp 100 Jahre zuvor Richard F. Outcault den modernen Comic in die Welt gesetzt. Doch der offenbart uns erst heute, welches erzählerische Potenzial eigentlich in ihm steckt.

Dieser Beitrag erschien zuerst in: Aus Politik und Zeitgeschichte 33-34/2014; Bundeszentrale für politische Bildung

Andreas C. Knigge, geboren 1957, war Mitbegründer des Fachmagazins „Comixene“, Herausgeber des „Comic Jahrbuchs“ und 16 Jahre Cheflektor des Carlsen Verlags. Neben einem Comic-Lexikon und zahlreichen Sachbüchern zum Thema hat er auch Comic-Szenarios geschrieben. Zuletzt erschien von ihm „Der Griff nach den Sternen. Nick der Weltraumfahrer von Hansrudi Wäscher“.