Die Prophetin im eigenen Lande: die Saarbrücker Zeichnerin Elizabeth Pich zählt zu den weltweit erfolgreichsten Comicschaffenden aus Deutschland – und ist hierzulande kaum bekannt. Seit über 10 Jahren veröffentlicht Elizabeth Pich die Online-Stripreihe „War and Peas”, zusammen mit Co-Zeichner Jonathan Kurz, und hat sich im Netz über die Jahre ein Millionenpublikum erarbeitet. Parallel dazu zeichnet sie seit Jahren ihre furiose Underground-Comedy-Reihe „Fungirl“, die international gefeiert wird und schon in mehreren Sprachen erschienen ist – nur auf Deutsch eben noch nicht! Nun erscheint Elizabeth Pichs Indie-Hit über eine heillos chaotische, sexuell forsche, trinkfestige junge Frau und ihre schrägen Abenteuer endlich auf Deutsch beim Zürcher Verlag Edition Moderne (und landete in der kürzlich veröffentlichten Comic-Bestenliste für das erste Jahresquartal direkt auf dem 2. Platz).

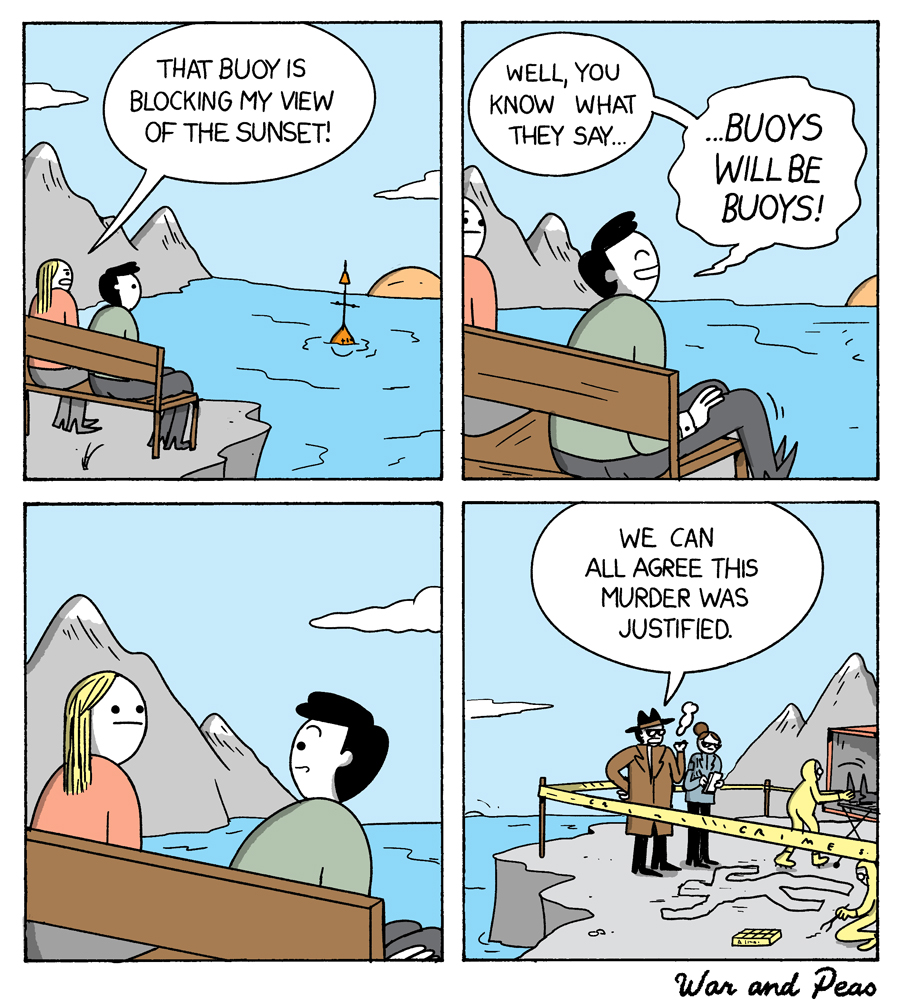

Die Saarbrücker Zeichnerin Elizabeth Pich (*1991) hat ihre Kindheit und Jugend in den USA verbracht und ist popkulturell schwer US-sozialisiert. Als sie während ihres Studiums an der Hochschule der Bildenden Künste Saar zusammen mit ihren Kommilitonen Jonathan Kurz anfing, unter dem Künstlernamen „War and Peas“ Comicstrips zu zeichnen und ins Netz zu stellen, war es keiner Frage, dass sie ihre Strips in Englisch veröffentlichen würden – in der Sprache fühlt sich Pich schließlich am wohlsten. 2011 erschienen die ersten schwarzhumorigen Humor-Strips mit Figuren wie Slutty Witch, Officer McSexy und dem Grim Reaper. Ihre „War and Peas“-Comics wurden binnen kurzer Zeit ein Online-Phänomen und werden heute noch regelmäßig von über 2 Millionen Fans weltweit gelesen (inzwischen auch in der deutschen Buchausgabe bei Panini).

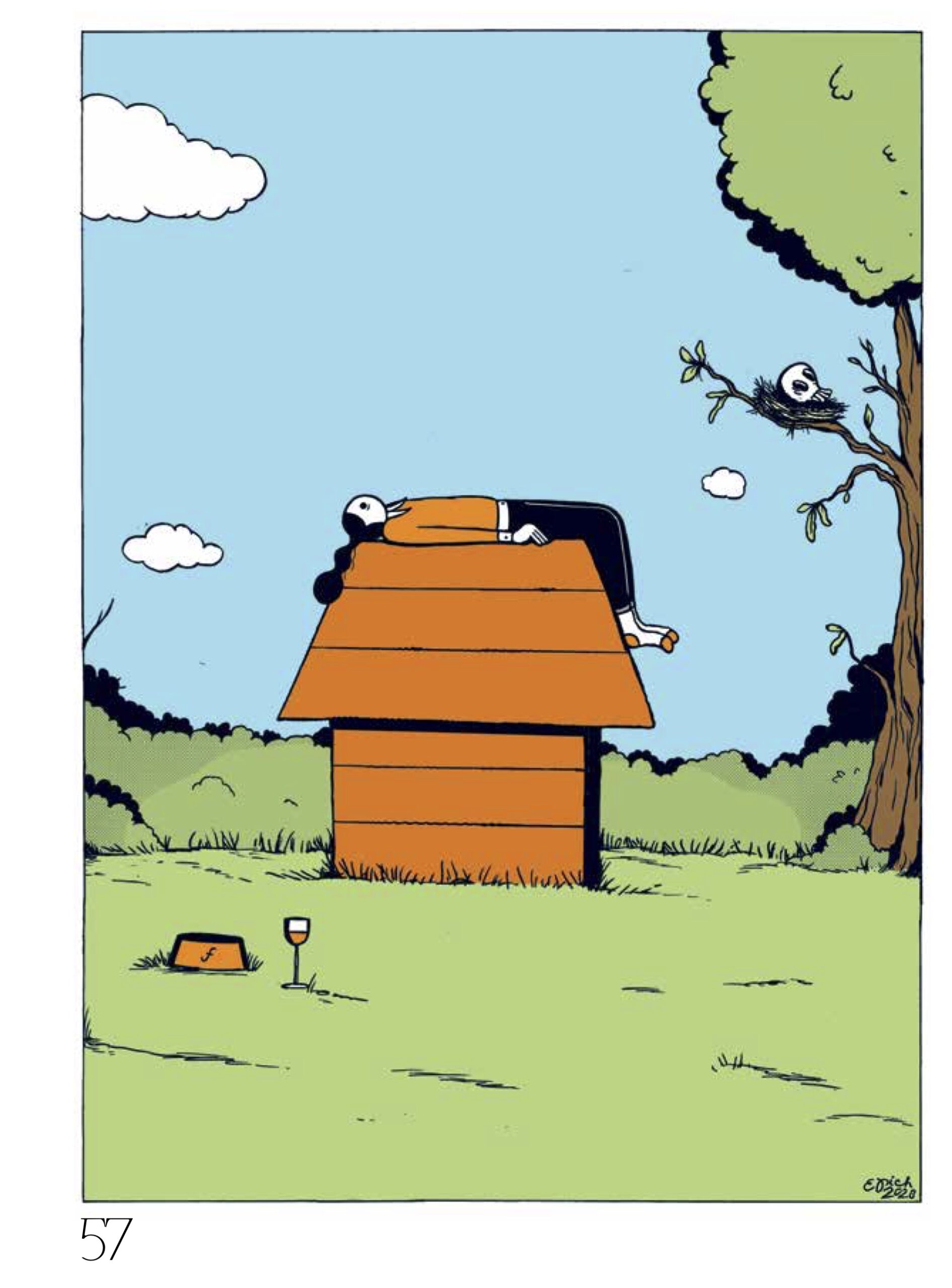

2014 fing Elizabeth Pich außerdem an, ihre eigenen Geschichten zu veröffentlichen. Die Protagonistin: eine perspektivlose junge Frau, die ihre Tage zu Hause damit verbringt, zu masturbieren, Take-away-Pizza zu essen und alte Sitcoms zu schauen. Fungirl eben… Ihr Leben ist eine Abfolge von absurden, politisch inkorrekten, slapstickartigen Situationen. Eine Ode an Screw-ups mit einem Herz aus Gold. Im Presse-Interview spricht Elizabeth Pich über ihre Arbeit.

Liebe Elizabeth, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Magst du uns zum Einstieg ein bisschen über dich und deinen Werdegang erzählen? Wie bist du auf den Comic gekommen? Und was hat dich besonders zu diesem Medium und seinen narrativen Möglichkeit hingezogen?

Eigentlich bin ich aus Versehen in diesen tollen Beruf gestolpert. Ich habe an der Kunsthochschule in Saarbrücken studiert, war aber im Studium eher frustriert von den Aussichten, entweder in der Werbung oder in der Typographie zu landen. Comic wurde im Hochschulkontext leider nicht ernst genommen. Aus diesem Frust heraus entschied ich mich dann, was ganz anderes zu machen, nämlich Informatik. In dieser Zeit zeichnete ich viel, fing auch einen unbeholfenen Blog an mit Jonathan Kunz, auf dem wir unsere Witzebildchen veröffentlichten. Nach einigen Jahren nahm das ganze Fahrt dann auf, und ich wusste, ich musste mich entscheiden, was ich meiner Zeit widme. Zu der Zeit war ich angestellt als Software-Entwicklerin. Vor circa fünf Jahren überkam mich dann die Erkenntnis: Ich will hauptberuflich Comics machen. Bücher schreiben, zeichnen, ein Atelier haben, alles, was dazu gehört. Seitdem fühlt sich jeder Tag wie eine Liebeserklärung das Comiczeichnen an. Ich liebe es sehr und bin sehr glücklich, das tun zu können.

Welche Comickünstler*innen haben dich als Nachwuchszeichnerin geprägt? Und gibt es Zeichnerinnen und Zeichner, zu denen du heute nach etlichen Jahren im Business noch aufschaust und deren Einfluss sich in deinen Geschichten wiederfindet?

Es gibt so viele tolle Comickünstler*innen und Autor*innen, die ich bewundere. In meiner Kindheit habe ich Bill Watterson, Charles Schulz, Judy Blume, Shel Silverstein, Roald Dahl und Dr. Seuss verschlungen. Die bewundere ich bis heute. Als Erwachsene habe ich dann die Werke von Alison Bechdel, Liv Strömqvist, Kate Beaton, e.o.plauen und Alfred Lobel für mich entdeckt. Ich liebe Werke, in denen Zerbrechlichkeit und Humor zusammenkommen.

Ich bin auch ein großer Filmnerd. Ich habe als Kind ununterbrochen alles von Mike Meyers, Adam Sandler und Robin Williams geschaut. Meine Liebsten filme sind immer sowohl witzig als auch tragisch, z. B. „Magnolien aus Stahl“ oder „Elling“.

Ich habe auch immer schon die „Simpsons“ geliebt. Es hat mich immer fasziniert, wie man über Jahre hinweg konsistent so gute Geschichte erzählen kann. Und ich bin auch großer StandupComedy-Fan. Ich liebe Chelsea Peretti, Roy Wood Jr., Mae Martin, Fortune Feimster, Wanda Sykes und so viele mehr.

Viele Leser*innen werden dich durch den auch international erfolgreichen Webcomic ”War and Peas“ kennen, den du seit 2011 mit Jonathan Kurz im Netz veröffentlichst. Magst du uns ein bisschen über euch, eure Kollaboration und die Anfänge von „War and Peas“ erzählen?

Jonathan und ich haben uns im zweiten Semester an der HBKsaar kennengelernt. Wir haben direkt gemerkt, dass wir den gleichen bescheuerten Humor haben. Wir haben dann angefangen, neben dem Studium unsere kleinen Cartoons und Comic-Strips ins Netz zu laden. Damals war Tumblr noch ganz groß. Dazu haben wir einen WordPress-Blog gemacht, einfach weil es schnell ging und umsonst war. Nach ein paar Monaten fingen dann Leute an, uns zu folgen. Und wir merkten, dass es eine riesige Chance war, andere mit unserem absurden Humor zu erreichen, zu unterhalten und ihnen vielleicht auch etwas den Tag zu erhellen. Wir haben uns mit den Leser*innen verbunden gefühlt und das hat uns angespornt weiterzumachen. Dann kamen immer mehr Social-Media-Möglichkeiten auf, wie etwa Instagram. Wir haben dann einfach alles mitgenommen, was ging, und dabei stetig versucht, unseren Witz und unsere Bildsprache zu schärfen.

Wir teilen uns die Arbeit ziemlich 50/50 auf. Wir schreiben beide und zeichnen beide. Wir wechseln uns dabei wöchentlich ab. Inzwischen ist es echt schwer zu erkennen, welcher Strip von wem stammt. Jeder von uns hat über die Jahre viel mit in die Sache gebracht, neue Charaktere erschaffen, Stilexperimente gemacht und natürlich auch weitere Professionalisierungs-Stufen erklommen, damit wir davon leben können.

Ich habe mir z. B. Officer McSexy, den Robot und Grim Reaper ausgedacht. Jonathan hat Slutty Witch erschaffen, Gary the Ghost und die meisten Tiere und Insekten, die in unseren Strips rumschwirren. Ich habe Spreadsheets bei uns eingeführt, was Jonathan zuerst abgelehnt hat. Jetzt ist er auch ganz verrückt danach, alles in Tabellen einzutragen. So haben wir uns mit viel Learning-by-doing uns vorgearbeitet. Wir haben aber noch viel vor uns, hoffe ich.

„War and Peas“ hat über eine Million Follower auf Instagram und zählt zu einem der erfolgreichsten Webcomics aus Deutschland. Wie ist das für dich als Zeichnerin – was schätzt du an dem Format Webcomic und den Möglichkeiten, die es Comickünstler*innen in Sachen Selbstvermarktung, Erreichbarkeit und Kontrolle über das eigene Werk bietet? Wie war die Webcomic-Szene Anfang der nuller Jahre, als ihr mit der Serie losgelegt habt, und wie hat sich die Szene bis heute entwickelt?

Als das Thema Webcomics durchgestartet ist, sahen wir es als riesige Chance an, günstig, schnell und ohne Gatekeeper unsere Ideen rauszuhauen. Man hatte das Potential, so viele Menschen zu erreichen rund um den Globus. Das ist eine wundervolle Sache. Wir fingen 2011 mit „War and Peas“ an, da ging das grade erst so richtig los mit Social Media, was das Potential noch vervielfachte. Menschen konnten direkt Sachen liken und kommentieren. Das hat uns viel Aufwind gegeben, weil wir gesehen haben, die Leute mögen und schätzen unsere Arbeit.

Spult man jetzt einige Jahre vor, verspüre ich eine gewisse Entzauberung, was sozialen Medien angeht. Sie haben sich leider in einer etwas blöde Richtung entwickelt. Viele der Künstler*innen, die anfangs den Content kreiert haben und Leute auf die Plattform gebracht haben, erreichen immer weniger Leute. Feeds werden mit nerviger Werbung zugemüllt, durch die sich nur einige wenige Leute die Taschen vollmachen. Das ist natürlich schade. Daher sagen wir auch immer, eigener Herd ist Goldes wert: Wir haben schon seit Anfang an eine eigene Website. Dort kontrollieren wir alles, es gibt keine Werbung, keine Zensuren, keine Shadow-Ban, keine nervige Regeln, wie viele dutzende Reels man wann posten muss.

Es ist beides wichtig, die Vorzüge der sozialen Medien zu kennen und für sich zu nutzen, aber sich nicht von den Verheißungen blenden lassen. Und dabei immer möglichst unabhängig bleiben. Patreon ist da ein interessante Plattform, für die beides gilt: Sie ist einerseits auch eine Firma, die gewinnorientiert ist und bei der man als Creator keine 100%-ige Kontrolle hat. Gleichzeitig ist sie eine große Hilfe dabei, finanziell unabhängig zu werden und sich als Künstler*in konstante Einnahmen zu erarbeiten. Daher bin ich auf jeden Fall pro Patreon. Wir sind seit Jahren mit „War and Peas“ dort aktiv und lieben die kleine Community, die sich dort gefunden hat. Es gibt inzwischen mehr Verständnis, dass Inhalte im Internet nicht dauerhaft umsonst sein können. Und Menschen sind bereit, etwas dafür zu geben, sofern der Preis fair ist. Daher ist es für die Comicszene auch ein überlebenswichtiger Pfeiler. Leider kann ich an einer Hand abzählen, wie viele Comickünstler*innen in Deutschland von ihrer Arbeit leben können. Das macht mich wütend. Wir haben auch festgestellt nach dem ersten Buch, dass wir auf Bucheinnahmen nicht zählen können. Daher ist so was wie Patreon umso wichtiger.

„Fungirl“ ist dein eigenes Baby und begleitet dich auch schon einige Jahre. Kannst du uns ein bisschen über die Entstehung der Figur und der Reihe erzählen? Was ist alles in die Figur der Titelheldin eingeflossen?

Fungirl ist genau so in mein Leben geplatzt, wie man es von ihr erwartet: als fertige Person mitten in einer Alltagssituation. Ich schrieb die ersten zehn Episoden noch in derselben Nacht. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Dann tauchte sie immer öfter auf in meinen Gedanken. Ich ertappte mich dabei, dass ich an sie dachte, wie an eine gute alte Freundin: “Haha, das würde Fungirl jetzt machen” oder “Oh Gott, da würde Sie wieder vollkommen abdrehen”. Und die Szenarien kamen sehr natürlich. Ich konnte sie in viele Situationen stecken und zuschauen, wie sie sich verhält.

Das ist eine ziemliche luxuriöse Position als Autorin, das weiß ich. Dennoch muss man auch immer wieder moderieren, und einschreiten, wenn es zu heftig wird. Manchmal will ich gewisse Dinge nicht erzählen, in die Fungirl sich reinmanövriert. Die behalte ich dann für mich. Die Treue zu der Figur fällt mir nicht so schwer, da ich sie liebe. Sie ist sehr problematisch. Das weiß ich. Aber sie würde sich für ihre Freunde vors Auto werfen. Sie ist aufrichtig, vielleicht zu sehr, sie hat keine Agenda, keine Ideologie. Sie ist auf gewisse Art reinen Herzens. Sie hat ungehemmte Freude, aber durchlebt auch tiefe Tiefen, meistens selbstverschuldet. Dennoch steht sie immer wieder auf. Ihre Unzerstörbarkeit ist für mich ein großer Trost. Ich bin selbst weniger einsam in meinem Leben, seitdem ich Fungirl habe.

Fun wird bei „Fungirl“ wahrlich großgeschrieben, deine Comicreihe ist ein durchgeknallter Romp zwischen Slapstick, Screwball und Schock-Humor. Was ist dir in Sachen Humor wichtig? Worüber kannst du selbst am besten lachen, und woraus speist sich der Humor in deinen eigenen Storys?

Humor ist mir unglaublich wichtig. Es wird oft unterschätzt, vor allem in Deutschland. Viele denken, es sei seicht oder unkultiviert. Witzige Werke schaffen es in Deutschlang nie in die Hochkultur. Dabei hat Humor einen unmittelbaren Zugang zum Menschlichen wie fast keine andere Gefühlsregung. Es kann so viel transportieren.

Na ja, so viel theoretisiere ich meistens nicht, wenn ich schreibe. Sondern ich schreibe über das, was ich selbst witzig finde. Ich liebe es, die Balance zwischen dem Schlimmen und Witzigen auszuloten. Wahrscheinlich, weil dieser Balanceakt schon immer auch Teil von meinem Leben war. Ich musste viel lachen, um nicht zu verzweifeln. Genau das will ich heute an andere weitergeben. Die Erleichterung, lachen zu dürfen, auch wenn grade alles in Flammen steht. Bei „Fungirl“ darf man über alles lachen, auch wenn es richtig krank ist. Ernst und Pathos ist auch sehr wichtig, zweifellos. Nur kann ich das eben nicht so gut. Das können andere besser.

Für mich liegt der Humor bzw. der Spaß bei „Fungirl“ auch am Spiel mit Gender-Normen und der damit verbundenen Erwartungshaltung. Deine Titelheldin hat allerlei Attribute, die man in der Popkultur (und vermutlich auch im wahrem Leben) eher männlich konnotieren würde: Sie ist derb, laut, egozentrisch, slobby, triebgesteuert, eine regelrechte Erotomanin… Wie wichtig ist dir beim Entwerfen deiner Figuren der Gender-Aspekt bzw. dessen Dekonstruktion?

Ich bekomme solche Fragen vor allem in Deutschland gestellt. Ich denke, wir haben hierzulande vielleicht noch ein sehr reduktives Bild vom Frau-sein. Fungirl ist für mich eine Figur ohne Agenda, und auch ich habe keine Agenda, wenn ich meine Sachen schreibe. Ich schreibe die Figur, wie sie in meinen Kopf kam, sie ist ein Teil von mir, und sie war schon von Anfang an eine Frau. Vielleicht habe ich einfach ein interessanteres Verständnis von Frau-sein.

Trotz aller humoristischen und sexuellen Höhepunkte steckt auch viel emotional Düsteres in deinen Geschichten: „Fungirl“ erzählt über Depressionen, Versagensängsten, Trauer und – sehr zentral – auch über den Tod und seine Allgegenwart…

Fungirl ist ein einsamer Mensch. Das wird schnell klar. Sie hängt sich mit einer guten Portion Verzweiflung an ihre besten Freunde, ist eigentlich ständig auf der Suche nach Verbundenheit. Dabei kann nicht jeder mit ihrer extremen Bedingungslosigkeit umgehen. Das führt dann oft zu Chaos. In diesem Chaos ist sie dann wieder allein mit sich selbst. Ich denke, viele Menschen kennen das Gefühl der Einsamkeit, auch ich. Es reizt mich natürlich, darüber zu schreiben, was ich kenne. Fungirl versöhnt mich mit diesem Zustand, da sie es trotzdem immer wieder schafft, Verbindungen einzugehen. Wenn sie es schafft, gibt es Hoffnung für uns alle.

Letztes Jahr hat der Berliner Tagesspiegel über dich und „Fungirl“ geschrieben und sich gewundert, dass der Stoff Jahre nach der US-Ausgabe und anderen Übersetzungen noch immer keinen deutschen Verlag hatte. Das Manko hat jetzt Edition Moderne endlich aus der Welt geschafft. Was glaubst du, warum es so lange gedauert hat, bis sich ein deutschsprachiger Verlag an „Fungirl“ getraut hat? Und was haben deine Schweizer Verlegerinnen gesagt, warum sie das Buch unbedingt auf Deutsch machen wollten?

„Fungirl“ ist ein Buch, das man checkt oder eben nicht. Ich denke, viele Verlage in Deutschland haben es einfach nicht gecheckt. Vielleicht war es ihnen zu wild… oder zu genial, haha. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, es hat wieder mit dem Humoraspekt zu tun. So ein absurder, ungebildeter low-brow-Humor ist in Deutschland noch nicht so angekommen. Hier muss alles kulturell wertvoll sein.

Die Comicszene hier ist extrem gut und verdient mehr Beachtung und vor allem mehr Geld. Aber ich habe mich nie richtig als Teil davon gesehen. Vielleicht auch, weil ich nicht in Deutschland aufgewachsen bin. Edition Moderne ist einfach wie ein Engel vom Himmel herabgestiegen, und die Verlegerinnen haben es gecheckt. Sie waren total euphorisch und ich dann auch, da ich großer Fan ihrer Bücher bin.

Elizabeth Pich: Fungirl • Aus dem Englischen von Christoph Schuler • Edition Moderne, Zürich 2024 • 256 Seiten • 26,00 Euro