Ein guter sauberer Spaß: Der Berliner Entertainer und Comiczeichner Fil hat in „Pullern im Stehn“ lustige und traurige Geschichten aus seiner Jugend aufgeschrieben. Im Hauptberuf ist er Comiczeichner und Bühnenkomiker. Vor allem aber ist der Mann eine Ausnahme: Er ist ein Berliner mit Humor. Was nach aller Erfahrung genauso so selten ist wie ein fröhlich umherspringendes Kleinkind nach der Zombie-Apokalypse. Seine seit Januar 1997 für das Stadtmagazin „Zitty“ entstandene und leider eingestellte „Didi-&-Stulle“-Serie wird unter künftigen Comicleser-Generationen hoffentlich, wenn es so etwas wie Gerechtigkeit gibt auf dieser Welt, einmal denselben Stellenwert einnehmen, den Joyces „Ulysses“ heute in der Literatur hat.

Geboren und aufgewachsen ist der 48-jährige Philip Tägert, besser bekannt als „Fil“, in der tristen Hochhaussiedlung Märkisches Viertel, dem Marzahn Westberlins, gebaut in den Sechzigern und hernach „in den fünf Grundfarben: Grau, Weiß, Gelb, Orange und Dunkelgrau“ angestrichen. Dort, in dieser trostfernen Gegend mit ihrer „augenzwinkernd irren Todesarchitektur“, saß der kleine phantasiebegabte Fil als Kind „am liebsten den ganzen Tag zu Hause, denn da kannst du mit Phantasie irgendwie am meisten machen“. Später dann, im Alter von zwölf, schmolz er seinen Playmobilfiguren mit einem Plastikfeuerzeug „Brandblasen in die Gesichter“, denn als Vorbereitung auf die Teenagerzeit waren logischerweise „nur noch echt harte, von Italowestern inspirierte Spiele“ angesagt.

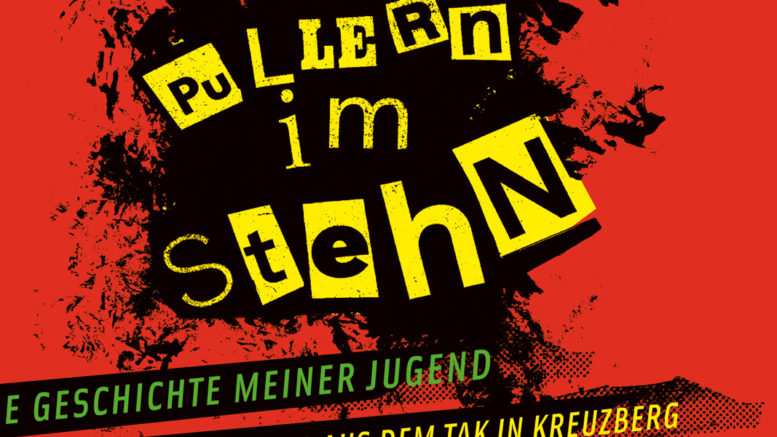

Dann konnten sie kommen, die achtziger Jahre, und die waren schlimm: Atomkriegsgefahr, Weltuntergangsphobie, Pubertät, Erdbeersekt. Da war nichts zu machen. In seinem autobiographischen Roman „Pullern im Stehn“ (Untertitel: „Die Geschichte meiner Jugend“), dessen Umschlag in entsprechend giftigen Neonfarben erstrahlt, schildert Fil die Hölle der Pubertät und die Nöte des Erwachsenwerdens: die Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen der Geschlechtern, in schwindelerregender Geschwindigkeit aufeinander folgende Erektionen, die grausame Zeit der Langeweile und allgemeinen Orientierungslosigkeit, die Infragestellung von Autoritäten („Hippies sollten keine Lehrer werden, es ist einfach kein Job für sie. Sie arbeiten ja auch nicht auf Schlachthöfen oder im Krieg“), Masturbationsschuldgefühle („Als eine Art Buße las ich hinterher jedes Mal auch den restlichen Otto-Katalog durch“), Außenseiterdasein und verzweifelte Partnersuche („Ich konnte die Ökofrauen einfach nicht aufgeben. Irgendwie musste man doch ihre Mitleidenergie anzapfen können“) und die befreiende Wirkung des Verzehrs von Gummibärchen („ein guter sauberer Spaß, der Sex des kleinen Mannes“).

Fil: „Pullern im Stehn“.

Rowohlt, Reinbek 2014. 288 Seiten. 9,99 Euro

Fil erzählt uns aber noch viel mehr, etwa von seinen ersten erstaunlichen Experimenten und Erfahrungen mit dem Fernsehen der DDR („Auf dem Ostsender besichtigte Erich Honecker eine Chemiefabrik. Diese Sendung nahm uns gefangen, weil sie ohne jede Dramaturgie immer weiterging und einfach nicht endete“) oder von den phantastischen Möglichkeiten, die man als Kind hat, neues Leben zu erschaffen: „Ich hatte meine alten Pausenbrote gesammelt und in die unterste, abschließbare Schublade gelegt. Alle paar Tage hatte ich sie mit ein paar Tropfen Tuschwasser begossen.“ Was dabei herauskam, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. „Geheimnisvoller Schaum“ spielt jedenfalls eine Rolle.

Fils heiterer Pubertätsroman ist auch deshalb so großartig, weil er erfrischend simpel und dabei doch nicht achtlos runtererzählt ist, sehr lustig und sehr traurig, assoziativ, ohne Übergänge, und ohne den in der deutschen Gegenwartsliteratur so allgegenwärtigen einschläfernden Metaphernsalat, ohne Larmoyanz und Kunstwichserei, sondern zusammengetextet wie von einem aufgedrehten, in die Möglichkeiten der Sprache verliebten 15-Jährigen, in der guten, altbewährten und als kunstlos verrufenen Dann-ist-echt-das-passiert-und-dann-ist-irgendwie-das-passiert-Methode.

Mit schöner Regelmäßigkeit fallen die Pointen, mal laut, mal leise. Dit hat echt nich’ jeder druff, um es mal im Stil des Autors zu sagen. Wobei diese Erzählweise einem bei genauerem Hinsehen dann doch zu denken gibt: Hat der Autor das Buch einfach so spontaneistisch hingeschmiert, in derselben Weise, wie ihm eben gerade die zufälligen Erinnerungen an die goldene Jugend- und Idiotenzeit ins Hirn gepurzelt sind?

Oder waltet hier nicht vielmehr die natürliche stilistische Eleganz dessen, der sich nicht verstellt, verkünstelt und verkrampft und der erkennbar kein Interesse daran hat, als großer Wortmetz, Kunstfex und Sonntagsschriftsteller in die ja sowieso teils recht öde offizielle Literaturgeschichte einzugehen? Scheißegal eigentlich. Das Buch ist halt einfach geil, ihr Spießerbacken. Lest es oder fresst Rasierklingen.

Dieser Text erschien zuerst am 18.06.2015 in: Neues Deutschland

Thomas Blum, Jahrgang 1968, arbeitet seit 1999 als freier Autor für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften (u. a. Konkret, Berliner Zeitung, Stadtrevue Köln). Von 1999 bis 2011 war er in der Redaktion der linken Wochenzeitung Jungle World tätig. Seit 2013 ist er Redakteur im Feuilleton der Tageszeitung Neues Deutschland.