Dieser Beitrag erschien zuerst am 04.08.2013 in der Taz. Daniel Johnston ist am 10. September 2019 verstorben.

Frankfurt, Mousonturm, im April 2010: Daniel Johnston wird von seinem Bruder zum bereits auf der Bühne wartenden elfköpfigen Beam Orchestra geleitet. Im Anschluss kämpft er sich leicht zitternd zu beschwingten Jazzarrangements durch die Hits seiner fast 30-jährigen Karriere: „Devil Town“, „Walking the Cow“ und natürlich „True Love Will Find You in the End“. Die Einsätze bekommt Johnston von einem Mitglied des Beam-Orchestra zugeflüstert, seine brüchige Stimme droht hinter dem Sound der Bigband zu verschwinden. Nach einer Stunde ist der Spuk vorbei. Erleichtert verlasse ich den Saal und werde das Gefühl nicht los, als Voyeur ertappt worden zu sein.

Konzerte von Daniel Johnston, dem von so unterschiedlichen Musikern wie Tom Waits, Sonic Youth, The Flaming Lips, Yo La Tengo oder Beck verehrten US-Singer-Songwriter, hinterlassen immer ein ambivalentes Gefühl. Fast automatisch stellt sich die Frage, ob Leben und Kunst im Falle Johnstons zu trennen sind und was man in seiner Musik sucht oder zu finden glaubt: Der 1961 geborene Musiker leidet seit seiner Jugend unter einer bipolaren Störung und Schizophrenie.

Konzerte von Daniel Johnston, dem von so unterschiedlichen Musikern wie Tom Waits, Sonic Youth, The Flaming Lips, Yo La Tengo oder Beck verehrten US-Singer-Songwriter, hinterlassen immer ein ambivalentes Gefühl. Fast automatisch stellt sich die Frage, ob Leben und Kunst im Falle Johnstons zu trennen sind und was man in seiner Musik sucht oder zu finden glaubt: Der 1961 geborene Musiker leidet seit seiner Jugend unter einer bipolaren Störung und Schizophrenie.

„Authentizität“, würde vermutlich ein Teil des Publikums antworten, jener Teil, in den man sich nicht einreihen möchte. Gleichzeitig jedoch schätzt man die Songs Daniel Johnstons gerade wegen ihrer Gebrochenheit, ihres bedingungslosen Offenlegens seines Innenlebens und der nicht getroffenen Töne. Die Grenzen zwischen Song, Text, Person, Performance sind eingerissen: Die Folgen seiner Krankheit haben sich zum einen in Johnstons Körper eingeschrieben, der von Medikamenten (und übermäßigem Softdrink-Konsum) aufgedunsen und von Tremores (die das Gitarrespiel zunehmend erschweren) gehandicapt ist. Zum anderen haben sie in seinen Songs immer wieder einen Kanal gefunden.

Johnstons Songtexte sind bevölkert von Dämonen, Geistern, Aliens, Teufeln, freundlichen Tieren, erotischen Fantasien und unerwiderter Liebe, die begleitende Musik – in den ersten Jahren – von verstimmten Gitarren oder Klavierspiel getragen, die Stimme immer einen Ton am „richtigen“ vorbei. Ein Outsider-Artist eben, irgendwann gezähmt von professionellen Studiomusikern oder einer Bigband, der am liebsten klingen würde wie die Beatles, daran aber glücklicherweise permanent scheitert. Es ist wohl dieses Scheitern, das so fasziniert an Johnston, das zur Schau gestellte Scheitern am Leben, vorgetragen mit sich überschlagender Stimme – eine Normabweichung in jeder Hinsicht, die in der Musikgeschichte immer die interessantesten Ergebnisse nach sich gezogen hat.

Ob dafür allerdings die problematische Bezeichnung der Outsider-Art bemüht werden muss, sei dahingestellt. Denn diese setzt so etwas wie „Normalität“ voraus, einen „Insider“, von dem der Outsider abgegrenzt werden kann, und diese Norm meint in der Musikgeschichte in der Regel einen weißen heterosexuellen Mann. Ursprünglich wurde der Begriff geschaffen, um das diskriminierende Wort „Behinderung“ zu vermeiden und Künstler zusammenzufassen, die sich, ohne sich dessen bewusst zu sein, dem Kulturbetrieb verweigern, sich an dessen Rändern bewegen. Doch gerade in dieser Zusammenfassung unterschiedlichster Künstler wird daraus eine positive Diskriminierung, die einem Musiker wie Daniel Johnston nicht gerecht wird.

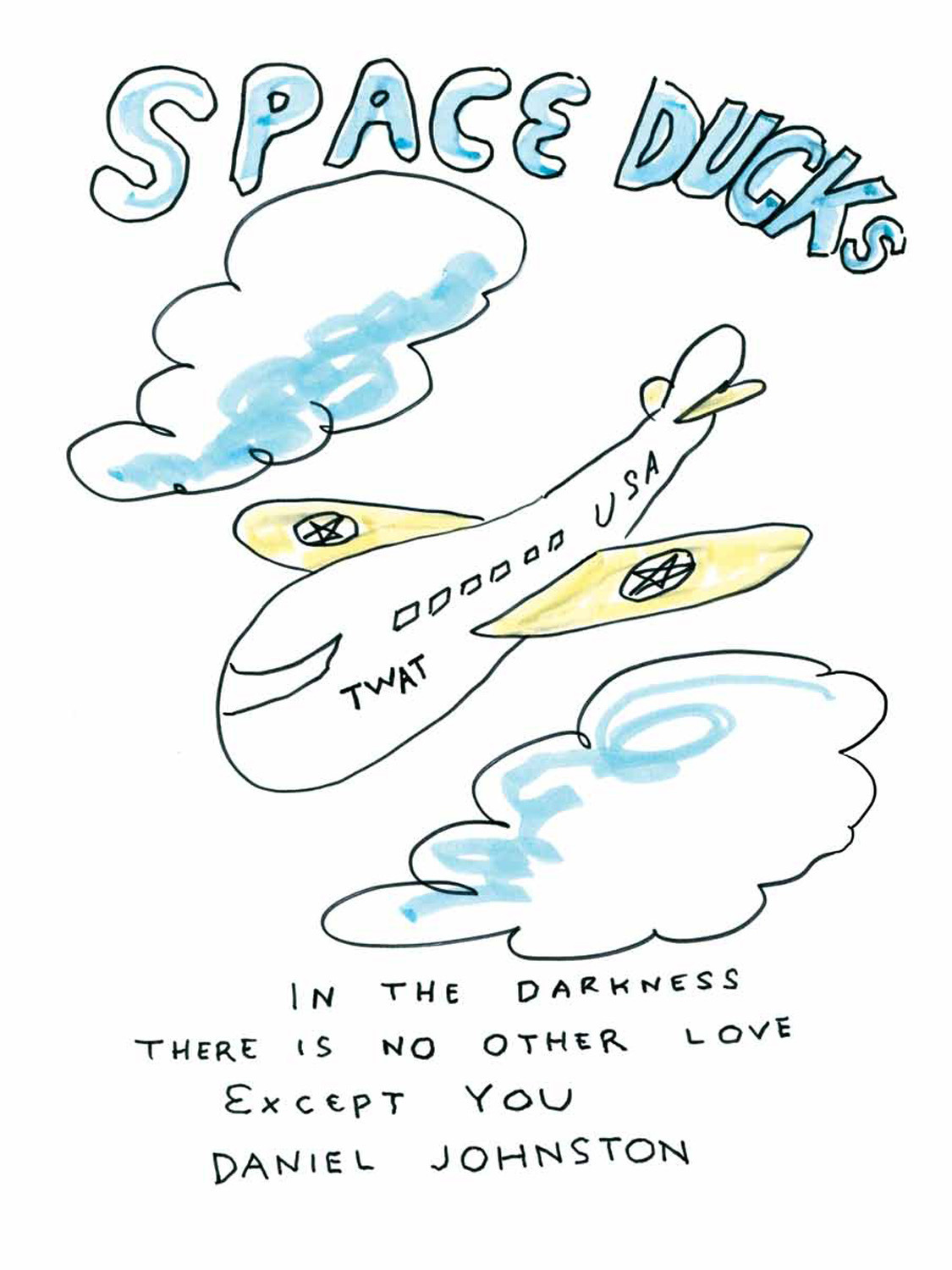

Er hat über die 30 Jahre seiner Karriere, von den frühen Aufnahmen auf billigen Kassettenrekordern, die er an Passanten verschenkte, bis zu seinem aktuellen Album, „Space Ducks“, einen eigenweltlichen Kosmos geschaffen und mit einer Konsequenz immer weiter ausgebaut wie kaum ein anderer Musiker. Mit „Space Ducks“ hat er diesem Kosmos sogar noch einen weiteren Aspekt hinzugefügt: Es ist der Soundtrack zu seinem kürzlich erschienenen Comic „Space Ducks No. 1. The Duck War“, auf dem 14 Songs von Johnston und Fans wie Eleanor Friedberger oder Jake Bugg die Geschichte einer Einheit von Weltraumenten mit Musik unterlegen.

Er hat über die 30 Jahre seiner Karriere, von den frühen Aufnahmen auf billigen Kassettenrekordern, die er an Passanten verschenkte, bis zu seinem aktuellen Album, „Space Ducks“, einen eigenweltlichen Kosmos geschaffen und mit einer Konsequenz immer weiter ausgebaut wie kaum ein anderer Musiker. Mit „Space Ducks“ hat er diesem Kosmos sogar noch einen weiteren Aspekt hinzugefügt: Es ist der Soundtrack zu seinem kürzlich erschienenen Comic „Space Ducks No. 1. The Duck War“, auf dem 14 Songs von Johnston und Fans wie Eleanor Friedberger oder Jake Bugg die Geschichte einer Einheit von Weltraumenten mit Musik unterlegen.

Johnston hat seit seiner Kindheit Tausende Comics – vor allem des Superheldengenres – verschlungen und in einem Interview seine Musikkarriere als Versuch beschrieben bekannt zu werden, um endlich einen Verleger für seine Comics zu finden. Nun also, mit über 50 Jahren, hat er endlich sein Ziel erreicht. In „Space Ducks“ bedrohen Aliens, Satan und ihre Helfershelfer die Menschheit, und nur eine Einheit von Space Ducks, Entensuperhelden in Raumanzügen, kann die Erde in einer seitenlangen Gewalt- und Folterorgie, die jeden Superheldencomic alt aussehen lässt, retten.

Zugegeben, diese Zusammenfassung klingt nicht so, als müsse man sich Daniel Johnstons Comicdebüt zulegen: Die Story ist wirr und sprunghaft, die Dialoge sind hölzern und voller Rechtschreibfehler, die Buntstift- und Wasserfarbenzeichnungen unbeholfen. Diejenigen jedoch, die Johnstons Leben und Werk verfolgt haben, werden sich in „Space Ducks“ auch zu Hause fühlen und auf unzählige aus den Songs bekannte Motive und Verweise stoßen.

Bei einem einfachen Comicalbum hat Johnston es jedoch nicht belassen: Das Buch enthält Pappfiguren der Protagonisten zum Ausschneiden und wird begleitet von einer App, die Leser einlädt, sich am Kampf gegen die Weltraumdämonen zu beteiligen. Ein in jeder Hinsicht interaktiver Comic, der einen idealen Einstieg in das „Gesamtkunstwerk“ des Daniel Johnston darstellt, wenn man bereit ist, sich auf technische Mängel, LoFi-Comics und -Musik einzulassen. Dahinter nämlich verbirgt sich einer der interessantesten Künstler und herzergreifendsten Musiker der letzten 30 Jahre.

Jonas Engelmann ist studierter Literaturwissenschaftler, ungelernter Lektor und freier Journalist. Er hat über „Gesellschaftsbilder im Comic“ promoviert, schreibt über Filme, Musik, Literatur, Feminismus, jüdische Identität und Luftmenschen für Jungle World, Konkret, Zonic, Missy Magazine und andere, ist Mitinhaber des Ventil Verlags und Co-Herausgeber des testcard-Magazins.

Seite aus „Space Ducks“ (BOOM! Studios)