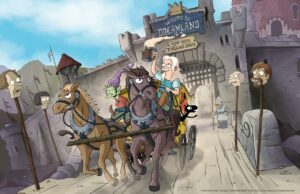

Matt Groening entwirft in „Disenchantment“ ein mittelalterliches Fantasy-Reich, das von den Eskapaden der selbstbewussten Königstochter erschüttert wird.

Es gibt wohl kaum eine Cartoonserie, die sich tiefer in die Annalen der Populärkultur eingeschrieben hat als „Die Simpsons“. Obwohl die Serie ab der achten Staffel qualitativ nachgelassen hat, ist die Familie um Homer, Marge, Lisa, Bart und Maggie eine Ikone des komischen Fernsehens. Matt Groening hat mit „Die Simpsons“ ein monumentales Werk erschaffen, das maßgeblich großartige Zeichentrickserien wie „Adventure Time“, „BoJack Horseman“ oder „Steven Universe“ vorbereitet hat. Zwangsläufig musste sich Groenings nachfolgende Serie „Futurama“ den Vergleich mit den „Simpsons“ gefallen lassen, und auch seiner am 17. August 2018 auf Netflix angelaufenen Serie „Disenchantment“ ergeht es nicht anders.

„Die Simpsons“ wurden als Gegenentwurf zu den domestic comedies der achtziger Jahre konzipiert, in denen die bürgerliche Kleinfamilie ein Ort des Heils und der Liebe war und nicht etwa ein Sumpf aus Neurosen und toxischen Abhängigkeiten. Das im Jahr 3000 angesiedelte „Futurama“ hingegen ist eine Auseinandersetzung mit den klassischen Tropen der Science Fiction, in denen ein Pizzalieferant aus dem New York des frühen 21. Jahrhunderts durch die verwirrende Zukunft manövrieren muss.

© Netflix

Auf der Flucht vor der arrangierten Heirat mit einem aus inzüchtiger Ehe hervorgegangenen Prinzen – denn wo wäre eine aktuelle Fantasy-Parodie ohne „Game of Thrones“-Referenz – stolpert sie über den Elfen Elfo (Nat Faxon), der seinem zuckersüßen kleinen Dorf Elfwood den Rücken gekehrt hat. Elfwood ist ein überzogen gezeichnetes Schlumpfhausen, in dem jeder der Bewohner eine einzige ihn auszeichnende Eigenschaft hat, die seine komplette Existenz determiniert und schon im Namen angelegt ist („Shocko“ oder „Kissy“ beispielsweise), und in der alle permanent damit beschäftigt sind, „den ganzen Tag Süßigkeiten zu produzieren, um Süßigkeiten zu verdienen“. Elfwood ist die niedliche Diktatur der Angepassten.

Die Naivität und Gutmütigkeit Elfos wird kontrastiert von dem katzenhaften Dämon Luci (Eric Andre), der Bean von einer Geheimloge aus Magiern mit vorläufig unbekannten Motiven zugespielt wurde, um sie zu korrumpieren. Elfo und Luci sind das Engelchen und das Teufelchen auf den Schultern der Prinzessin.

© Netflix

Da sind der inkompetente Hofzauberer Sorcerio, der versucht, aus Elfos Blut das Elixier des Lebens zu destillieren, und der zynische Premierminister Odval, der in Abwesenheit des Königs zusammen mit dem Hofmagier pansexuelle Orgien in den Kellern des Schlosses veranstaltet. Da sind jene mysteriöse magische Geheimgesellschaft, die versucht, die Prinzessin durch Luci zu korrumpieren, eine alternde Feen-Prostituierte und der selbstverliebte Prinz Merkimer, der im Laufe der Handlung Sex mit nicht weniger als 30 Walrössern hat, die er für Sirenen hält. Merkimer erinnert an eine Fantasy-Version von Zapp Brannigan, dem inkompetenten Captain aus „Futurama“, was die Frage aufwirft, inwieweit Groening dann doch gerne auf das Receyceln von Archetypen zurückgreift.

Ganz kommt man nicht umhin, eine Fantasy-Parodie wie „Disenchantment“ mit den Klassikern dieses Genres zu vergleichen, nämlich „Monty Python and the Holy Grail“ und Terry Pratchetts „Scheibenwelt“-Saga, die allerdings als Fantasy-Parodie wie auch als Satire über den Zustand der Gesellschaft ohnehin so gut wie unerreichbar sind.

© Netflix

So wenig beispielsweise „Adventure Time“, „BoJack Horseman“ oder „Rick and Morty“ ohne die Serien von Matt Groening denkbar gewesen wären, so wenig ist „Disenchantment“ ohne den radikalen Bruch denkbar, den diese Serien im Narrativ von Cartoon-Erzählungen vollzogen haben. Inzwischen ist es zum Standard und Qualitätsmerkmal von Serien geworden, die Story über mehrere Folgen und Staffeln hinweg aufzubauen, anstatt in einer Episode abgeschlossene Geschichten zu erzählen; Netflix als Produzent hat maßgeblich dazu beigetragen.

Nach dem schlechten Altern von Serien wie „Die Simpsons“ oder „Family Guy“, die auf dem Konzept von episodenhaftem Erzählen aufgebaut haben, war es eine richtige Entscheidung, die Narration von „Disenchantment“ über zehn Folgen hinweg zu entwickeln: Man lernt die Charaktere und ihre Motivationen zu schätzen und erhält einen Einblick in die Welt Dreamland. Des Weiteren entwickeln sich die Witze, die bei den Simpsons leider ihre Komplexität weitestgehend verloren haben, nicht nur anhand der absurden Situationen, sondern maßgeblich aus den Beziehungen der Charaktere untereinander, was „Disenchantment“ trotz des Zynismus der Protagonisten eine liebevolle, humoristische Wärme gibt, der man sich, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, schwer entziehen kann.

Während „Disenchantment“ noch ein Stück von der Komplexität und Klugheit anderer Erwachsenen-Cartoons entfernt ist und sich besser für einen verkaterten Sonntag als für ausgefeilte Analysen eignet, kommt man doch nicht umhin, auf die nächste Staffel gespannt zu sein. Die Serie hat Potential. Es bleibt nur abzuwarten, ob sie dieses auch nutzt.

Dieser Beitrag erschien zuerst in: Jungle World 37/2018.

Veronika Kracher, 1990 in München geboren, beschäftigt sich mit der Incel-Subkultur, der Alt-Right, Imageboards wie 4chan und Rechtsterrorismus – irgendjemand muss es ja tun. Kürzlich erschien im Ventil Verlag ihre Untersuchung „Incels – Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults“. Weitere Forschungsschwerpunkte sind Feminismus und Patriarchatskritik, Antisemitismus, Literaturtheorie und Popkultur. Regelmäßige Publikationen u. a. in konkret, Jungle World, ND und Antifaschistisches Infoblatt. Wenn sie sich nicht gerade durch die Sümpfe toxischer Online-Kulturen wühlt, guckt sie Horrorfilme, liest Romane von Gisela Elsner, spielt Video- und Pen-and-Paper-Rollenspiele, besucht Postpunk-Konzerte und trinkt Wein.