Wie die meisten Mythen der US-amerikanischen Pop-Kultur funktionierte auch Superman, der stählerne Held aus dem Weltall, in einer bemerkenswerten dialektischen Einheit. Er war einerseits, wie man so sagt, so amerikanisch wie Apple Pie, und andererseits war er eine universale Märchen- und Waren-Gestalt, in seiner herzergreifenden Naivität und in seiner unauslotbaren Tiefe fast überall verständlich, fast überall benutzbar. So wie seine Stadt, Metropolis, zugleich sehr konkret erkennbar New York ist, die moderne Stadt des Kapitalismus schlechthin, und eine Reminiszenz an einen anderen Pop-Mythos, Fritz Langs Moloch- und Utopia-Stadt aus dem gleichnamigen Film. So wie sein Kostüm, ein abstraktes Farbenspiel und eine Anmutung der Nationalfarben, Uniform und Kinderspiel. Superman war so universal, weil er so amerikanisch war, und er war so amerikanisch, weil er so universal war.

Denn die amerikanische Pop-Mythologie funktionierte in ihren besten Zeiten wie ein wahrer Spiegel der Welt, der alles wiedergab, was die Einwanderer mitbrachten an Bildern, Erzählungen und Codes. Schließlich war ja auch Superman selbst, das Kind vom untergegangenen Planeten Krypton, ein Einwanderer, der immer beides empfand, eine ungeheure Dankbarkeit und Verpflichtung gegenüber seiner neuen Heimat, und einen Rest Fremdheit, eine nicht unberechtigte Furcht davor, vom Konformismus, von der Bigotterie, von der Lynch- und Ausgrenzungswut seiner Zeitgenossen wieder vertrieben zu werden.

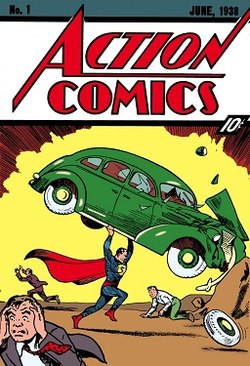

© DC Comics

Die Doppelexistenz ist der Trick und die Tragödie in Supermans Leben. Superman, der Held, der immer wieder die Welt rettet, mal vor verrückten Diktatoren wie Adolf Hitler und mal vor superintelligenten Computerwesen, ist der Traum des schüchternen Reporters Clark Kent, den niemand ganz für voll nimmt und der merkwürdigerweise immer verschwindet, wenn es entweder gefährlich oder erotisch oder auch beides wird. Und Clark Kent, der Durchschnittsbürger in seiner sozialen Alltäglichkeit und Angepasstheit, ist der Traum von Cal-El alias Superman, dem kosmischen Immigranten, der bei aller Bewunderung ein einsamer Held bleiben wird. Man kann den Mythos als Traum der Verbindung sehen. Aber auch als Bild der Trennung.

© Warner

Wie es mit mythologischen Welt-Konstrukten so geht: Der Superman-Kosmos musste immer wieder in seinen Wucherungen und Redundanzen vereinfacht und neu formuliert werden, Narrativ und Ikonographie wurden von realen ebenso wie von fiktiven Krisen erschüttert. Superman verschwand und kehrte wieder. Er vervielfältigte sich und musste sterben, um wiederauferstehen zu können. Superman verlor das Gedächtnis, den Verstand, den Glauben an Amerika oder an sich selbst. Aber irgendwie war er dann doch immer wieder da, mehr oder weniger derselbe.

Die Identitätskrise des Superhelden ist freilich nicht nur die Antwort auf die innere Entwicklung des Pop-Mythos: Die Sache wird zu kompliziert, zu widersprüchlich, vielleicht auch zu clean und langweilig, dann schicken wir unseren Helden in eine Krise der Welt- und Selbstwahrnehmung. Die Identitätskrise des Superhelden ist auch eine Antwort auf tiefere Veränderungen des Medien- und Mythen-Marktes. Die seltsame Einheit des Amerikanischen und des Universalen funktioniert nämlich seit Ende der sechziger Jahre nicht mehr reibungslos und seit geraumer Zeit so gut wie gar nicht mehr. Aber natürlich weiß eine so hoch entwickelte Industrie, wie die Unterhaltungskonzerne sie bilden, sich zu helfen.

© DC Comics

Zweitens wird die Produktion geöffnet; weder das Kapital noch die Idee muss länger allein „national“ funktionieren. Wenn ihr unsere Comics nicht mehr mögt, bieten wir ein Manga-Crossover an. Aber: Das kulturelle Amalgam einer Einwanderergesellschaft ist etwas anderes als eine nomadische Produktion auf den globalen Märkten der Konzerne. Superman, zum Beispiel, ist nicht mehr so amerikanisch, weil er universal ist, und nicht mehr so universal, weil er so amerikanisch ist; er trägt vielmehr an seinem Leib, der glücklicherweise einiges aushalten kann, die wachsenden Widersprüche zwischen beidem aus. Wird der Held zu amerikanisch, so geht er der Welt verloren, wird er zu universal, so verliert er seine Heimat. So wird, nur zum Beispiel, ein Superman zum Gradmesser für das Verhältnis zwischen den USA und der Welt.

„Superman returns“ ist nur ein besonders deutliches Beispiel für diesen Vorgang: Ein Film, der von der internationalen Kritik, einschließlich der Fan-Fraktionen, durchaus wohlwollend aufgenommen wird, stößt in den USA selbst auf erbitterten Widerstand, weil er als Verrat an den patriotischen amerikanischen „Werten“ empfunden wird.

Superman nämlich war, im Gegensatz zu anderen maskierten Helden wie, sagen wir Batman, immer explizit als „nationaler Mythos“ angesehen worden. Und das nicht allein, weil er ein Kind von Weltkrieg und Wirtschaftskrise war, weil er bereitwillig Propaganda lieferte, für den Kampf gegen den Faschismus ebenso wie für Lollipops, UNICEF-Spenden und Staatsanleihen. Das verwob, jedenfalls zu den Zeiten, da der Mythos ernst genommen wurde, sein Narrativ mit der amerikanischen Geschichte. Und es führt zu Fragen wie: Wo war Superman, als Präsident Kennedy ermordet wurde? Half er in Vietnam? Warum hat er nichts getan, bevor die Flugzeuge ins Word Trade Center krachten? Fragen, wie sie sich Götter, Halbgötter und Helden seit jeher gefallen lassen müssen.

© Warner

Die Antwort, die der Superman-Film von Bryan Singer gibt, ist vielleicht raffinierter, als man es einem Blockbuster aus dem Popcorn-Universum zutrauen möchte. Bei allen ironischen Brechungen, bei allen Zitaten und kleinen Dekonstruktionen gibt „Superman returns“ nämlich die Frage an die Zuschauer zurück. Braucht ihr den Helden? Wie geht ihr mit ihm um? Und was wisst ihr von ihm?

Wieder einmal hat sich der Held für eine Zeit von der Welt verabschiedet. Superman war, nicht zum ersten Mal, auf der Suche nach sich selbst. Fünf Menschenleben-Jahre war er von der Erde verschwunden, um seinen Heimatplaneten zu besuchen und zu erfahren, dass es dort nichts zu retten gab. Nun kehrt er mit dieser Melancholie und Abschiedsgewissheit auf die Erde zurück; er hat nichts anderes als diese amerikanische Welt. Als Superman muss er wieder da anknüpfen, wo er aufgehört hat, und auch als Reporter Clark Kent, der feststellen muss, dass seine Kollegin Lois Lane den Pulitzer-Preis für einen Artikel bekommen soll, der beweist, dass die Welt sehr gut ohne einen Superman zurechtkommt, und die zugleich im Privatleben beweisen will, wie gut sie selbst ohne den kosmisch-fiktiven Geliebten auskommen kann.

© Warner

Was den Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit anbelangt, ist auf Superman immer noch Verlass. Auch wenn er im entscheidenden Moment die Hilfe normaler Menschen so sehr benötigt wie die normalen Menschen die Hilfe eines Superman. Was aber all diesen Kram im „Privatleben“ anbelangt, da bleibt das Entscheidende ungedruckt. Es geht dabei um den kleinen Sohn der alleinerziehenden Mutter Lois Lane, die sich gerade mit einem Kerl verlobt hat, den wir auf den ersten Blick für ziemlich schnöselig halten, und es geht um eine merkwürdige Fantasie von Söhnen, die die Schicksale und Träume ihrer Väter erfüllen.

© Warner

Eine der Stärken der universal-amerikanischen Pop-Mythologie war ihre Fähigkeit der Ambivalenz. Da schimmerte die Verachtung durch die Anpassung, das Homo- durch das Heterosexuelle, die Flucht durch die Verteidigung, der Körper durch die Politik (und umgekehrt). Druck bekam die Ambivalenz der Pop-Erzählung ursprünglich vor allem von Seiten der moralischen Reaktion. Sind Batman und Robin etwa ein päderastisches Paar? Ist Sam Spade ein Kommunist? Der Druck auf die Ambivalenz des Pop-Mythos wird unter den Bedingungen der Globalisierung aber auch von anderer Seite ausgeübt. Die Eindeutigkeit des Bildes ist sein Passepartout. Nur was kein Geheimnis hat, darf die Bildergrenzen überschreiten. Darin treffen sich bemerkenswerterweise die Forderungen der Fundamentalisten und der Konsumenten, die, wie in den endlosen Talkshows und Serien nur zusehen wollen, wie der Mensch zur Beichte getrieben wird, zur Eindeutigkeit des Selbstausdrucks, zur Demaskierung. Die Tat des Medien-Helden ist seine eigene Entblößung. Und eben diesen Druck spürt Superman bei seiner Rückkehr. Die Presse will ein eindeutiges Bild, das Private, das Politische, das Religiöse sofort geklärt haben. Kein Wunder, dass sich Superman verhält wie Angela Merkel. Er verwandelt sich in gepanzerte Leerform.

Und wie auch soll das Bild, das zur gleichen Zeit zur Eindeutigkeit und zur Indifferenz gezwungen wird, noch wirkungs- und bedeutungsvoll sein, wenigstens Gefühl und Leidenschaft enthalten? Wenn es eine Erfolgsformel für den Universal-Mythos der globalisierten Pop-Industrie geben könnte, dann wäre es wohl dies: Spektakuläre Indifferenz. Jean Baudrillard spricht geradezu von einer „Leidenschaft der Indifferenz“, die sich in den globalen Medien ausdrückt. An die Stelle eines historischen Kampfes tritt dabei ein „Ausagieren“, Empfindungen wie Verachtung und Hass auf der einen, Bewunderung oder Geborgenheit auf der anderen Seite, aber ohne eindeutiges Objekt. In „Superman returns“ ist zwar alles irgendwie miteinander vernetzt, das Private mit dem Politischen, das Ästhetische mit dem Ökonomischen, die Praxis mit dem Traum, sogar die Intelligenz mit der Naivität, aber nichts kann mehr aufeinander Bezug nehmen, nichts kann einander wirklich meinen. Der Held agiert fundamentale Empfindungen aus, die Welt antwortet ihm mit ebenso fundamentalen Projektionen. Aber in der Historie ändert sich dabei nichts mehr. Was gut ist, insofern es der Pop-Mythologie verbietet, sich in Propaganda zu verwandeln. Und schlecht, weil sogar ein Superman zum Symbol der Ohnmacht des Subjekts in der Geschichte wird. Ob die Welt den Helden braucht? Falsche Frage. Sie hat ihn längst verloren.

Dieser Text erschien zuerst am 18.08.2006 in: Der Freitag

Georg Seeßlen, geboren 1948, Publizist. Texte über Film, Kultur und Politik für Die Zeit, Der Freitag, Der Spiegel, taz, konkret, Jungle World, epd Film u.v.a. Zahlreiche Bücher zum Film und zur populären Kultur, u. a.: Martin Scorsese; Quentin Tarantino gegen die Nazis. Alles über INGLOURIOUS BASTERDS; Blödmaschinen. Die Fabrikation der Stupidität (zusammen mit Markus Metz); Tintin, und wie er die Welt sah. Fast alles über Tim, Struppi, Mühlenhof & den Rest des Universums; Sex-Fantasien in der Hightech-Welt (3 Bände) und Das zweite Leben des ›Dritten Reichs‹. (Post)nazismus und populäre Kultur (3 Bände). Kürzlich erschien in der Edition Tiamat Is this the end? Pop zwischen Befreiung und Unterdrückung.