Baru, mit bürgerlichem Namen Hervé Barulea (*1947), ist der Ken Loach der Comicszene – ein Chronist des einfachen Lebens, der Fabrikarbeiter, der Arbeitslosen, Migranten, Außenseiter und aller anderen, denen man sonst keine Bücher widmet. Er stammt aus Lothringen, aus dem untergegangenen Stahlarbeitermilieu und fand recht spät, mit Ende 30, zum Comiczeichnen. Von 1984 an veröffentlicht er Comics, 2010 wurde Baru mit dem “Grand Prix de la Ville d’Angoulême” geehrt, der höchsten Auszeichnung des europäischen Comics.

Auf Deutsch liegen zahlreiche von Barus Arbeiten bei Edition 52 und Reprodukt vor, darunter die hochkomische „Krieg der Knöpfe“-Mär „Die Sputnik-Jahre“ über seine Kindheit in Lothringen, das Jack Kerouac-eske Drifter-Drama „Wieder unterwegs“, das sozialkritische Krimi-Ensemble-Stück „Hau die Bässe rein, Bruno!“, das zweibändige Banlieue-Boxer-Epos „Wut im Bauch“ und die Kurzcomic-Sammlung „Schönes neues Jahr“, in der sich Baru an dem Aufstieg der Populisten und der politischen Rechten in Frankreich abarbeitet.

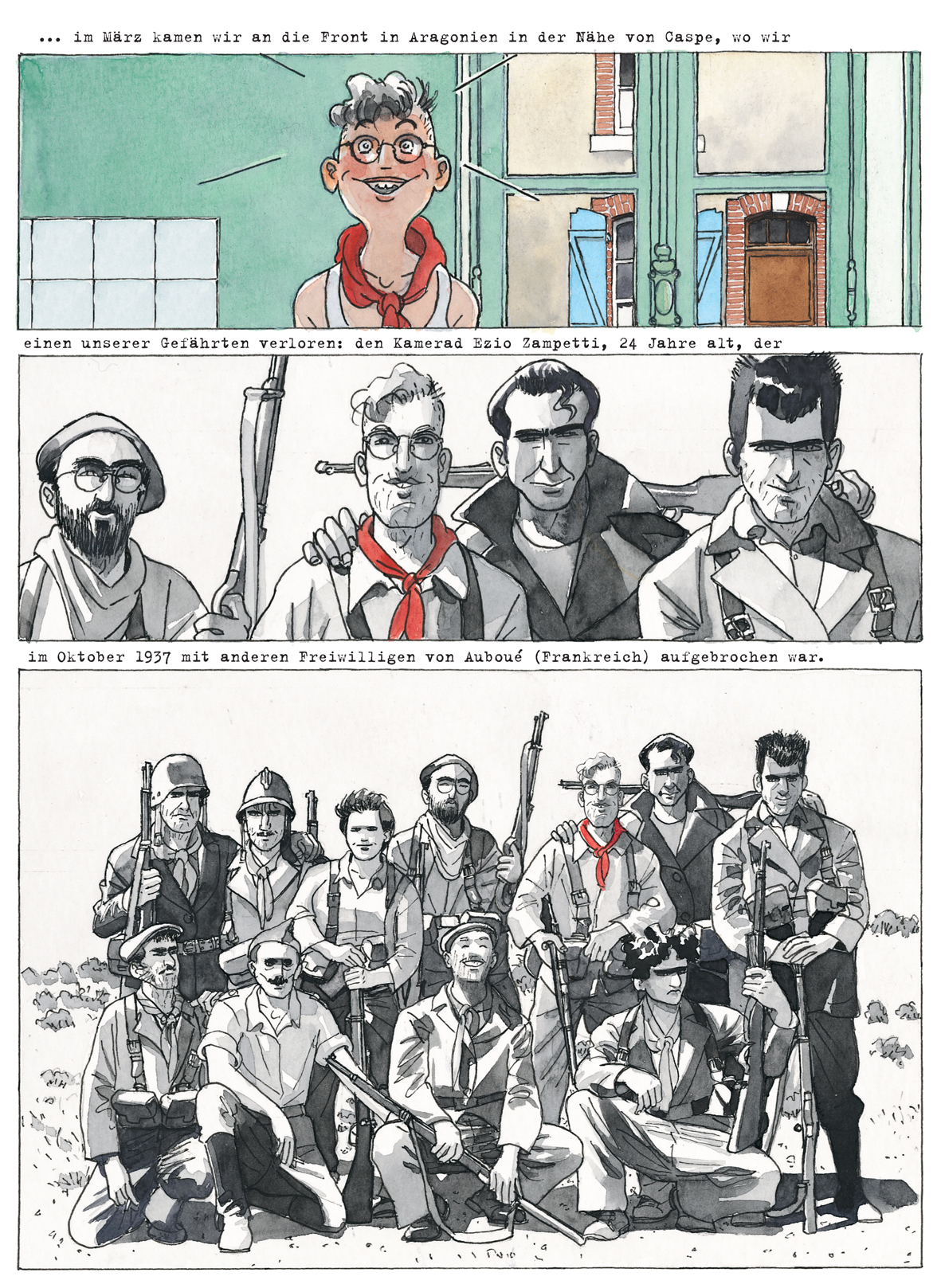

Baru: „Bella Ciao Band 1“.

Aus dem Französischen von Uwe Löhmann. Edition 52, Wuppertal 2012. 136 Seiten. 20 Euro

Lieber Baru, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit uns über ihr neuestes Buch zu sprechen. Könnten Sie uns eingangs etwas über sich und Ihren Einstieg in die Comicwelt verraten? Wann haben Sie beschlossen, Comics zu zeichnen, und was hat Sie an dem Medium Comic und seiner Art, Geschichten zu vermitteln, fasziniert?

Wissen Sie, die Gründe, aus denen man sich eines Tages hinter einem Zeichenbrett sitzend wiederfindet und Comics schreibt und zeichnet mit der Absicht, sie zu veröffentlichen, sind schwer rational, nach Art einer Analyse zu erklären. Es ist vor allem eine Abfolge verschiedener Umstände, die einen dorthin führt. Der Königsweg lautet natürlich: „Schon als Kind zeichnete ich die Ränder meiner Schulhefte voll.“ Aber das ist ein Klischee, das alle Welt missbraucht, um das zu erklären, was sie gleichzeitig „die Berufung“ nennt. Für mich gilt es jedenfalls nicht. Nicht Tim und Struppi haben mir Lust darauf gemacht, sondern eher Jean-Marc Reiser und José Munoz. Was bedeutet, dass ich sehr spät zu den Comics gekommen bin. Mit fünfunddreißig Jahren. Tatsächlich hat jeder Autor seinen eigenen Weg dorthin. Trotzdem ist aber meiner Meinung nach eines unerlässlich: die regelmäßige, tiefergehende Beschäftigung mit Comics.

Sie erzählen in Ihren Comics oft Geschichten von Menschen aus der Arbeiterschicht, von Einwanderern, einfachen Leuten, politischen Aktivisten, Kleinkriminellen… Wie stoßen Sie auf Ihre Geschichten? Nehmen Sie die Inspiration aus Ihrem Alltag oder müssen Sie woanders danach suchen?

Ich „finde“ sie nicht, ich erfinde sie. Sie werden nur von den tausendundeinen Begebenheiten genährt, die die Welt so machen, wie sie ist. Meine Vorgehensweise ist einfach: Ich bin ein Schwamm. Wenn ich in den Medien und Gesprächen in der Kneipe oder mit Freunden auf etwas stoße, das meine Aufmerksamkeit erregt, sage ich nicht: „So, daraus mache ich eine Geschichte“, sondern mein Gehirn nimmt es auf. Eines Tages, manchmal lange danach, kommt es verändert, verfeinert, von anekdotischer Schlacke befreit, wieder hervor, um ein Element der Geschichte zu werden, die ich gerade schreibe.

Eigentlich bin ich wie ein Maurer. Ich baue erzählerische Mauern, mit Backsteinen, die in meiner Erinnerung warten. Aber da diese Mauer voller Löcher ist, erfinde ich etwas, um sie zu stopfen.Das Thema Migration und der „Kaltstart“ von Migranten, die sich in einer neuen Gesellschaft ganz von unten hocharbeiten müssen (und oft unten bleiben), ist zentral für Ihr neues Werk „Bella Ciao“, findet sich aber auch in zahlreichen Ihrer anderen Bücher wie „Wut im Bauch“ oder „Hau die Bässe rein, Bruno!“. Welche Rolle spielen Themen wie Migration und kulturelle Identität für Sie als Künstler und Erzähler?

Wissen Sie, ich mache jetzt seit vierzig Jahren Comics, weil ich sie las und fast wütend dabei wurde, dass meine Leute, Leute meiner sozialen Klasse, die der Arbeiter und Fremden, niemals die Hauptrollen in diesen Geschichten spielten. Ich habe also beschlossen, da es sonst niemand tat, es selbst zu machen, und Geschichten in Bilder umzusetzen, in denen die Meinen im Mittelpunkt standen, die Wichtigsten waren.

Seit vierzig Jahren bildet dieser Wille jetzt das Rückgrat meiner Arbeit. Es ist meine Daseinsberechtigung im Bereich Comics: Die Welt aus der Sicht meiner Leute zu kommentieren, aus den Häuserreihen der Arbeitervorstädte. Meine Arbeit ist nichts anderes als ein Gruppenporträt, das Porträt einer Klasse.

„Bella Ciao“ ist als Trilogie angelegt. Die Wurzeln dieses Projekts liegen in Ihren Anfängen als Comiczeichner in den 1980ern, richtig? Könnten Sie uns mehr über das Projekt erzählen? Wie lange tragen Sie diese Idee schon mit sich? Und wie hat sie sich über die Jahre entwickelt und verändert?

Es ist, wie ich gerade sagte. „Quequette Blues“, mein erstes Buch, ist ein Teil dieses Gruppenportraits. Es enthält indirekt, nebulös bereits, was „Bella Ciao“ einmal werden sollte. Seitdem habe ich, nahezu unbewusst, alle Teile der Realität angesammelt, die jetzt wieder hervorkommen, weil ich mit dem angefangen habe, was vermutlich das letzte Element dieses Klassenportraits werden wird, das ich mit „Quequette Blues“ begonnen und mit „Die Sputnik-Jahre“ fortgesetzt habe.

Tatsächlich habe ich dieses Projekt nicht rational konstruiert, mit einer Schublade im Kopf oder in meinem Atelier, auf der „Bella Ciao“ steht und in der ich alles verstaut habe, was ich da und dort aufgelesen und zu diesem Zweck behalten habe… Der Vorgang ist wie beim Wasser, das vom Himmel fällt. Es hat nicht die Absicht, ein Fluss zu werden, aber es versickert in der Erde, sammelt sich im Grundwasser, aus dem es, wenn genug da ist, hervortritt, um zu einem Fluss anzuwachsen.Sie eröffnen „Bella Ciao“ mit einer Episode über ein Massaker an italienischen Gastarbeitern in den Salinen (Salzmimen) in Aigues-Mortes 1893. Warum haben Sie sich dafür entschieden, Ihr Buch über das Wesen von Migration, Erinnerungen und Assimilation mit dieser Geschichte über Gewalt und Tod zu beginnen?

Ich habe mit diesem Blutbad angefangen, um meine Leser dazu anzuregen, alles, was ich ihnen erzählen würde, an diese Tragödie anzulehnen. Das Massaker von Aigues-Mortes ist 130 Jahre her, aber es bleibt das Muster der Gewalt, die Fremden angetan wird. Alle Einwanderer, Italiener und andere, sind ein wenig in Aigues Mortes gestorben.

In einer Episode diskutiert die Martini-Familie über die Herkunft und Bedeutung des Partisanenlieds „Bella Ciao“. Es wird deutlich, dass das Lied ebenso viele unterschiedliche Variationen, Versionen und Traditionen besitzt wie die Geschichte der Einwanderer selbst. Geschichte und Mythenbildung gehen Hand in Hand. Ist „Bella Ciao“ für Sie eine Metapher für die Schwierigkeit, die kulturelle Identität von Migranten zu umfassen?

„Bella Ciao“ ist eine Geschichte über die Erinnerung und Sie wissen sehr gut, dass die persönliche Erinnerung, nicht die von Historikern oder beruflich damit Befassten produzierte, sondern Ihre oder meine, lügt wie gedruckt, meinen Sie nicht? Und das im besten Glauben noch dazu! Aus diesem Grund bin ich überzeugt, dass die Autobiografie, selbst wenn sie scheinbar auf Schönfärberei verzichtet, ein Betrug ist, die meiste Zeit ungewollt, aber trotzdem ein Betrug. Und deshalb habe ich die Passage über dieses Lied entwickelt, denn es ist tatsächlich eine Metapher, aber nicht über unsere „Schwierigkeiten die Migranten zu verstehen“, wie Sie meinen, sondern eine Metapher für unser Erinnerungsvermögen und die Fallen, die es uns stellt.

Zum Schluss war es für mich außerdem eine Methode, meine Leser davon zu unterrichten, dass „Bella Ciao“ keinesfalls eine Autobiographie ist. Denn wenn „Bella Ciao“ die Geschichte meiner eigenen Familie wäre, wäre sie der großen Geschichtsbücher würdig, derer mit Großbuchstaben, so wie meine fiktionalen Martinis es mit allen Tumulten der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu tun bekommen.Könnten Sie uns zum Schluss noch einen Ausblick auf die kommenden beiden „Bella Ciao“-Bände geben? Auf welche Aspekte der Einwandererkultur und der Geschichte von Migranten wollen Sie in Band 2 und 3 eingehen?

Das Essen bei der Kommunionfeier (ich glaube nicht, dass diese für den Katholizismus typische und in den 50er und 60er Jahren noch verbreitete Sache für Deutsche verständlich ist, außer für Rheinländer und Bayern natürlich), wird auch die beiden kommenden Bände befeuern. Der nächste Band wird sich mit den Mythos der Rückkehr in die Heimat beschäftigen und auch mit dem Blutpreis, der für die Integration zu zahlen ist. Es wird um das Stahlwerk, die Résistance und den Kommunismus gehen, um Claudio Villa und um Tiramisu.

Was den Dritten und letzten angeht, bin ich mir noch nicht sicher. Er wird zweifellos etwas Abstand von den Italienern nehmen, aber den Beweis erbringen, dass „Bella Ciao“ ein Versuch meinerseits war, die Frage nach dem Preis zu beantworten, den der Fremde bezahlen muss, um in der Gesellschaft anzukommen, in die er sich integrieren möchte.

Seite aus „Bella Ciao“ (Edition 52)