Dieser Beitrag erschien zuerst am 14.12.2019 auf dem Standard-Comicblog Pictotop.

„Anyway.“ Wie auch immer. Wenn Chris Ware im Gespräch seine Gedanken kreisen und sie da und dort hinausdriften lässt, kommt rasch der Punkt, an dem er sie wieder zurückholt ins Jetzt, sie abwürgt mit einem abrupten Anyway. Wie auch immer. Als ob er ohnehin schon zu viel geredet hätte.

Dieses Anyway, es taucht auch regelmäßig auf in Chris Wares Geschichten, meistens in klaren Lettern in einer starken Farbe, um einen Exkurs in eine ferne Zukunft oder Vergangenheit abzuschließen, unvermittelt überzuleiten in eine andere Raum-Zeit-Konstellation. So als ob eh nichts Wichtiges passiert wäre. Aber, man kann es sich schon denken, die Nonchalance dieses Anyway, diese vorgebliche Lässigkeit, ist eine Irreführung.

Vielleicht ist dieses Understatement auch ein bisschen eine Comiczeichnerkrankheit. Unter dem gediegeneren Ausdruck Graphic Novel schmuggeln sich Comics zwar immer öfter in die Feuilletons, den nerdigen, fast ein wenig schmuddeligen Anstrich sind sie aber trotzdem noch nicht ganz losgeworden. Irgendwie scheint das Medium immer zwischen den Stühlen zu sitzen. Zwischen Entenhausen und Gotham City, zwischen Manga-Manie, Merchandisingmaschinerie und humoristischer Lebenshilfe ist es eng für die Vorstellung, dass mit Comics selbstverständlich eine jede erdenkliche Geschichte erzählt werden kann, so wie mit jedem anderen Medium auch. Und dass dabei so manches Meisterwerk entsteht.

„Graphic Novel ist ein schwammiger Begriff“, findet Ware. „Es liegt eine gewisse Anmaßung darin.“ Er selbst bezeichnet sich lieber als Cartoonist, das klingt etwas bodenständiger. Welchen Begriff auch immer man wählt: Chris Ware ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Comickünstler. Wie kein anderer hat er das Vokabular der Comicsprache erweitert, die narrativen Möglichkeiten des Mediums in ungekannte Sphären ausgedehnt.

© Penguin Random House / Chris Ware

2001 gewann sein als Jahrhundertcomic tituliertes Epos „Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth“ (deutsch bei Reprodukt erschienen) als erste Graphic Novel den Guardian First Book Award. Das Buch, das die Geschichte eines nur im Wunschtraum smarten Kindes und seiner tragischen Familiengeschichte erzählt, brachte Chris Ware einen Durchbruch, hinaus aus der Comicnische durch die Schallmauer der Literatur, und war Vorbote für die Graphic-Novel-Welle, die sich in den 2000er-Jahren auf dem US-amerikanischen Buchmarkt breitmachte und deren Ausläufer später nach Europa hinüberschwappten.

Ware hat ganze elf Eisner Awards in quasi allen Kategorien gewonnen – das Oscar-Pendant der Comicwelt. „Building Stories“, das jegliche Formatgrenzen sprengte und in einer Box mit 14 komplett unterschiedlich gestalteten Storyfragmenten ausgeliefert wurde, schaffte es 2012 in die Top Ten der Fictionbücher sowohl der „New York Times“ als auch des „Time“-Magazins. Er wird mit James Joyce verglichen, mit Emily Dickinson und Samuel Beckett. Seit 1999 hat er 25 Cover für den New Yorker gezeichnet. Und das ist lange noch nicht alles. So viel zu Understatement.

Verwobenes Lebenswerk

2019 erschien mit „Rusty Brown Pt. 1“ der erste Teil von Chris Wares drittem großem Epos bei Pantheon auf Englisch. Er nimmt damit die Fäden wieder auf, mit denen er ein langsam expandierendes, buchstäbliches Lebenswerk weiterspinnt. „Ich habe das Buch vor fast 20 Jahren begonnen, aber wahrscheinlich die meiste Zeit meines Lebens daran gearbeitet“, sagt Ware bei einem Gespräch am Rande der Erich-Fried-Tage 2019 im Wiener Literaturhaus. „Und es wird noch mindestens zehn Jahre dauern, es zu beenden.“ Er meint das ernst. Chris Ware verlangt seinen Lesern viel Durchhaltevermögen ab. Dafür kann man aber auch sehr viel Zeit damit verbringen, in sein Universum einzutauchen.

Auf mehr als 350 Seiten breitet „Rusty Brown“ vier subtil verwobene Geschichten aus, die ihren Fluchtpunkt an einem einzigen verschneiten Tag im Jahr 1975 haben. An einer Schule in Omaha, Nebraska, macht Rusty, pummelig und mit Hasenzähnen, wieder einmal die schmerzliche Erfahrung, derjenige in der Klasse zu sein, über den sich alle lustig machen, dem die Älteren in den Handschuh rotzen und den sie bei jeder Gelegenheit bloßstellen. Die Flucht in die Vorstellung, er habe besondere Hörkräfte und sei in Wirklichkeit „Earman“, macht seine Lage nur noch verzweifelter.

Parallelleben

In einem parallelen Handlungsstrang am unteren Rand der Seiten sehen wir Alice, die mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder gezwungenermaßen zu ihrer Großmutter ziehen musste und nun voller Abscheu die ersten Schritte in der neuen Schule voller pubertierender, intriganter und naiver Teenager macht. Eine Schule, deren Geruch Alice in Gedanken (die in geschwungener Handschrift über die Tafel gleiten) als Mischung aus „verschüttetem Lehrerzimmerkaffee, alter Milch, Formaldehyd, Lipgloss und aufgewärmten Mittagessen“ charakterisiert. Und da wäre noch Jason Lint, langhaariger Aufrührer, der eine große Klappe hat, aber doch nur auf die Kleinen einhaut.

Im Lehrerzimmer stellt Rustys Vater – Halbglatze, dicke Brillen, Englischlehrer – fest, dass er immer öfter das Gefühl hat, im falschen Film zu leben, sein Leben ihm wie der Traum eines anderen vorkommt. Rustys Klassenlehrerin Joanne Cole, Afroamerikanerin im mittleren Alter, die sichtlich immer ihr Bestes tut, lädt zu einem Banjo-Abend ein, von dem man schon ahnt, dass nicht viele Gäste auftauchen werden. Alle diese in wenigen Momenten stattfindenden Erzählstränge breiten sich scheibchenweise und ungeheuer dicht auf mehr als 100 Seiten aus.

© Penguin Random House / Chris Ware

In den folgenden Abschnitten, die nahtlos ineinander übergehen, wird zuerst die Vergangenheit von Rusty Browns Vater, früher ein erfolgloser Science-Fiction-Autor, aufgerollt – inklusive einer eingebetteten Story, die von den ersten Siedlern auf dem Mars und deren tiefgreifenden persönlichen Tragödien handelt. Es folgt die gesamte Lebensgeschichte von Jason Lint, vom Augenblick der Geburt bis zum Tod. Zergliedert in nicht chronologische Sequenzen begleiten wir ihn vom Kind, das zu früh die Mutter verliert, bis zum gealterten Mann, der bitter bereut, seinen eigenen Kindern Gewalt angetan zu haben. Zuletzt werden die Leser in die Welt der Joanne Cole katapultiert, die in ihrer Einsamkeit gefangen scheint, gezeichnet von den Spuren, die Alltagsrassismus, die Pflege der Mutter und ein großes Geheimnis hinterlassen haben.

Ausgefeiltes Arrangement

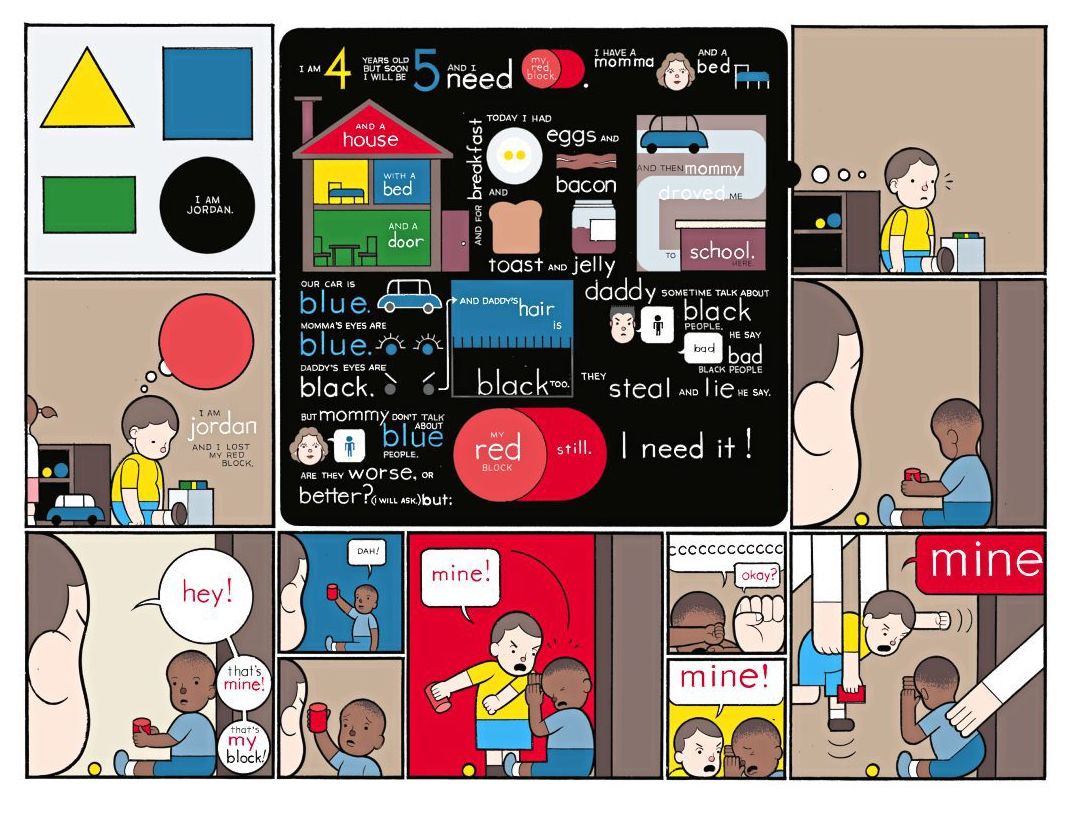

All das erzählt Chris Ware durch ein verblüffend ausgefeiltes Arrangement an Kästchen, orchestriert mit verschiedensten Textformen und -elementen, nur manchmal unterbrochen durch ein einzelnes ruhiges Bild, das dem Geschehen Raum und dem Leser Luft zum Atmen gibt. Denn die Inszenierung ist schlicht atemberaubend. Zeitsprünge führen vor und zurück, nur um immer wieder im fiktiven Jetzt zu enden, Gedanken und Erinnerungsschnipsel schweben in kleinen Blasen zwischen den Panels oder geben, abgehoben durch Schrift und Farbe, dem Geschehen eine weitere Dimension. Im Zusammenspiel mit meist hauchzarten Geräuschwörtern ergibt das ein synästhetisches Erlebnis.

Allerdings ist man mit einer Lupe gut beraten, so tief zoomen manche Bildstrecken in Situationen und Gefühlszustände der Charaktere. Einmal illustrieren exakt 176 fingernagelgroße Bilder auf einer einzigen Seite das Repetitive einer toxischen Beziehung, ein andermal sehen wir eine pixelige Welt aus dem Blickwinkel eines kleinen Babys. Man kann einzelne Seiten wieder und wieder lesen und entdeckt immer noch neue Details. Allein mit der Schutzhülle, auf der winzige Rätsel, Spielchen, Gags und eine Bastelanleitung untergebracht sind, kann man Stunden zubringen.

In all der Verbitterung und Beklemmung, zwischen verpassten Chancen, Reue und komplettem Versagen blitzt zumindest hin und wieder ein verschlagener Humor durch – etwa wenn ein gewisser F. C. Ware, ein optisches Ebenbild seines gleichnamigen Autors (mit vollem Namen Franklin Christenson Ware), seinen Auftritt als arroganter Kunstlehrer hat.

Dieses Sammelsurium an Menschen, die in irgendeiner Form an ihrem eigenen Leben vorbeizuleben scheinen, macht vor allem deutlich, wie unausweichlich wir immer wieder zu unseren Wurzeln, unserer Familie (beziehungsweise deren Abwesenheit) zurückgeworfen werden – und wie schwierig es ist, dem „Albtraum häuslicher Banalität“ zu entfliehen, wie der Illustrator Chip Kidd es beschreibt. Jenen, die sich besonders schwer damit tun, den ewigen Außenseitern, hat Chris Ware das schönste und herzzerreißendste Monument gesetzt.

Das begrabene Kind in uns

Doch was treibt ihn dazu an, Jahre und Jahrzehnte mit derart desperaten Figuren zu verbringen? „Wir haben alle ein lebendig begrabenes Kind in uns“, zitiert Ware lose Vladimir Nabokov. „Ich versuche, die Geschichten und Empfindungen einzufangen, die ich mein ganzes Leben lang mit mir herumtrage.“ Das Setting von „Rusty Brown“ entspringt Wares eigener Kindheit, die Begebenheiten stecken, wie auch schon bei „Jimmy Corrigan“, voller autobiografischer Versatzstücke.

© Penguin Random House / Chris Ware

Geboren 1967 in Omaha, Nebraska, wuchs Ware mit seiner alleinerziehenden Mutter, einer Journalistin, im Haus der Großeltern auf. Dort las er sich durch die Comicstripsammlung seines Großvaters, der als Redakteur einer Lokalzeitung einer der Ersten war, der Charles Schultz’ „Peanuts“ auf die sonntägliche Comicseite brachte. Ware bezeichnet Schultz bis heute als einen seiner wichtigsten Einflüsse. „Er gab Comics eine breitere visuelle Sprache der Emotionen, und, noch wichtiger, der Empathie“, schreibt Chris Ware in einer Hommage an Schultz im „New Yorker“. „Der Leser sieht nicht nur Charlie Brown, Linus, Lucy und Snoopy, sondern liest sie als Noten einer stillen Komposition aus Komik, Grausamkeit und gelegentlicher Melancholie.“

Old School und Avantgarde

Als großer Verehrer von Klassikern wie George Herrimens „Krazy Kat“ und Winsor McCays „Little Nemo“ hat Ware die alten Meister der Comicgeschichte verinnerlicht – und war trotzdem immer einen Schritt voraus. Comicgroßmeister Art Spiegelman höchstpersönlich entdeckte Wares Arbeiten in einer Zeitung in Austin, Texas, wo Ware Kunst studierte, und nahm ihn in sein legendäres Avantgardemagazin „RAW“ auf. Wares eigene, 20 Alben umfassenden „Acme Novelty Library“, die zwischen 1993 und 2010 erschien, ist eine Ode an die alte Schule der frühen Zeitungsstrips und zugleich innovatives Experimentierfeld, ein frühes Biotop für Rusty Brown und Co, deren Geschichten hier bereits zum Teil veröffentlicht wurden. Jede Ausgabe hat ein anderes Format, jede ist mit äußerster Liebe zum Ästhetischen und höchster Präzision gestaltet, gespickt mit kleinen Gimmicks, Fake-Werbeanzeigen und gefinkelten Anspielungen.

In „Rusty Brown“ nutzt Ware die Mittel des Comics erneut mit maximaler Virtuosität: Elegant schafft er den Spagat, die Makroebene eines Lebens mit der Mikroebene des Augenblicks in Verbindung zu bringen. „Comics können auf einen Blick zeigen, was bereits stattgefunden hat und was passieren wird. Wenn man auf eine Seite schaut, sieht man die Ausdehnung der Zeit. Es ist alles da. Es liegt am Leser, die Dinge im Geist geschehen zu lassen. Das symbolisiert für mich das Wesen von Realität“, sagt Ware. Um gleich nachzusetzen: „Vielleicht mache ich mir aber auch nur etwas vor, weil ich den ganzen Tag allein an meiner Arbeit sitze.“

Wer sich nun Sorgen macht, kann beruhigt sein: Heute lebt Chris Ware in stabilen Verhältnissen in Chicago. „Vor kurzem waren meine Frau und ich richtig genervt von unserer 14-jährige Tochter, weil sie so ausgeglichen und glücklich ist. Meine Frau fragte sich, wie zwei Menschen, die so unglückliche Kinder waren, eine so eine wunderbare Person produzieren können. Vielleicht ergeben einfach zwei Minus ein Plus. Aber – anyway.“

Karin Krichmayr arbeitet als Wissenschaftsredakteurin für Der Standard. Außerdem betreibt sie für die österreichische Tageszeitung den Comicblog Pictotop.

Chris Ware: „Rusty Brown“. Pantheon, New York 2019. 34,50 Euro. 356 Seiten