Gerade erst hat der Norweger Steffen Kverneland in „Ein Freitod“ ein Tabuthema, den Selbstmord seines Vaters, grafisch-narrativ umgesetzt, nun berührt Tina Brenneisen in „Das Licht, das Schatten leert“ ein Thema, das mindestens ebenso sensibel ist: eine Fehlgeburt.

Lasse wird niemals sein. Als Tini und Fritzemann ins Krankenhaus fahren, damit Tini ihren gemeinsamen Sohn auf die Welt bringen kann, halten sie noch für eine heile Welt, was sich bald als Ort maßloser, kalter Ungerechtigkeit herausstellen wird. Die Ärztin muss den beiden Eltern, deren Endorphine bereits auf Achterbahnen durch ihre Körper jagen, mitteilen, dass ihr Sohn bereits tot ist.

Das tote Baby wird per Kaiserschnitt geholt, und die Eltern halten den kleinen Leichnam in ihren Armen, als wäre es das Lebensglück, das sie erwartet hatten. Was sie tatsächlich in den Händen halten, ist nun das Trauma ihres Lebens, mit dem sie umzugehen verdammt sind. Am Schluss ist ein Gedicht Mascha Kalekos abgedruckt, in dem sie das Elend in einfache Worte fasst: „Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur / Doch mit dem Tod der andern muss man leben.“ (Mascha Kaleko: Memento, in: Verse für Zeitgenossen)

Tina Brenneisen (Autorin und Zeichnerin): „Das Licht, das Schatten leert“.

Edition Moderne, Zürich 2019. 240 Seiten. 29 Euro

Es werden nicht die klassischen Phasen der Trauerarbeit durchdekliniert, es ist kein Lehrbuch der Traumabewältigung. Die Erzählung hat keine allzu dominante Struktur, sie endet nicht in einem furiosem Happy End, sondern funktioniert als Sammlung von sich wiederholenden oder ähnelnden Szenen, in denen Brenneisen ihren Umgang mit der Trauer schildert, der sich ständig verändert, nicht aber zu einem Abschluss kommt. Man lässt nichts „hinter sich“, man „schüttelt nichts ab“, man nimmt seine Erfahrungen mit bis zur letzten Seite.

In ihren Gedanken geistert Lasse als leerer Strampler durch ihre Fantasiewelt, krabbelt, kuschelt und sitzt auf Fritzemanns Schultern, wie er es niemals wirklich tun wird: „Es ist hart, ein Leben im Konjunktiv führen zu müssen.“ Die Fantasieschilderungen, etwa wenn Brenneisen sich und Fritzemann als Gefangene imaginiert und als Sträflinge zeichnet, sind die poetischen Höhepunkte des Comics, weil sie so einfühlsam ins Bild setzen, was der Sprache sowieso auf jeder Seite gelingt, immer wieder in Metaphern von Licht und Schatten: „Wo ist die Dunkelheit, die mich vor dem Verstehen schützt?“

In einem Interview mit Jens Wiesner spricht die Autorin über ihren Comic: „Persönlichen Geschichten stehe ich zwiegespalten gegenüber: Einerseits ist es unangenehm, etwas derart Intimes zu erzählen und macht verletzlich. Anderseits, wenn niemand darüber spricht, dreht sich die Spirale der Einsamkeit für die Betroffenen immer weiter. Offenheit ist also auch Teil des Umgangs damit.“ Es ist eben auch eine Form persönlicher Bewältigung – wie schon der norwegische Zeichner Steffen Kverneland sie mit seinem grandiosen Comic „Ein Freitod“ geleistet hat.

Tina Brenneisen ist keine Comic-Novizin, sie veröffentlicht seit 2013, auch in ihrem eigenen Verlag Parallelallee: „Das letzte Geheimnis“ (2013) oder „Das gelbe Pony“ (2017) sind nur einige der Publikationen, in denen sie sich auch sozialen Themen widmet – so in „Bergstraße 68: Ein Baum zieht um“ (2019), das vom schwindenden Wohnraum in Berlin handelt. An „Das Licht, das Schatten leert“ hat sie etwa fünf Jahre lang gearbeitet.

2017 erhielt sie für das Manuskript den Comicbuchpreis der Berthold Leibinger Stiftung, der damals mit 15.000 Euro dotiert war und einen bislang nicht veröffentlichten Comic auszeichnen soll. In der engeren Auswahl waren seinerzeit auch Kristina Gehrmanns „Der Dschungel“ (Carlsen, 2018) und Frank Schmolkes „Nachts im Paradies“ (Edition Moderne, 2019). Zuvor gewannen den Preis etwa Birgit Weyhe und Uli Oesterle. Es ist also eine beeindruckende Gesellschaft, in der Brenneisens Comic sich befindet. Aus der Jury, der Andreas Platthaus bis heute vorsitzt, lobte der Schriftsteller Thomas von Steinaecker: „Ein autobiografischer Comic über ein unbequemes, aber wichtiges Thema, der mit seiner schönen Kolorierung und den halbrealistischen Figuren in gleicher Weise zu Tränen rührt wie – und das ist ein kleines Wunder – schmunzeln lässt.“

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Hier gibt es eine weitere Kritik.

Gerrit Lungershausen, geboren 1979 als Gerrit Lembke, hat in Kiel Literatur- und Medienwissenschaften studiert und wurde 2016 promoviert. Er hat Bücher über Walter Moers, Actionkino und den Deutschen Buchpreis herausgegeben. 2014 hat er zusammen mit anderen das e-Journal Closure gegründet und ist bis heute Mitherausgeber. Derzeit lebt er in Mainz und schreibt für Comicgate und die Comixene. An der TU Hamburg-Harburg unterrichtet er Comic-Forschung.

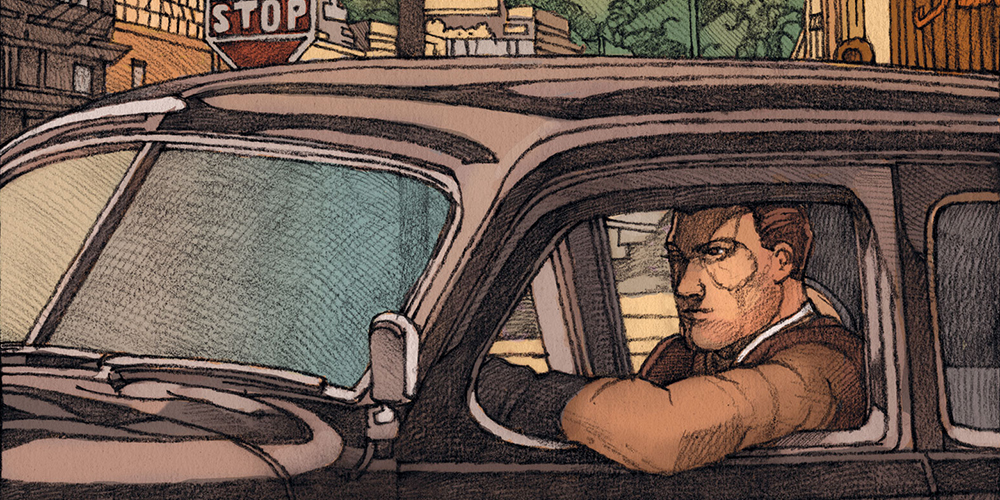

Seite aus „Das Licht, das Schatten leert“ (Edition Moderne)