Die Geschichte des Comic ist lange Zeit die Geschichte eines großes Missverständnisses, das insbesondere von seinem Namen herrührt: [ˈkɒmɪk]. Als Ende des 19. Jahrhunderts die ersten (Proto-)Comics zunehmend Satirezeitschriften und Zeitungssupplemente bevölkerten, lavierte man noch zwischen verschiedenen Bezeichnungen, von denen „Comic(k)“ und „Funny“ die verbreitetsten waren. In den 1930er Jahren, als sich die Macher der gezeichneten Streifen nicht mehr auf Humor beschränken wollten, sondern auch Abenteuerimaginationen zuwandten, blieb die Bezeichnung „Funny“ den humoristischen Serien als Genrebezeichnung erhalten. Der Begriff „Comic“ benannte fortan übergreifend alle Arten von Bild-Text-Erzählungen in Form von Dailystrips oder meist monatlich erscheinenden Comicbooks (in diesem Kontext gemeint sind übrigens Hefte und keine Bücher). In den Comicheften gab es seit den 1950er Jahren dann auch zahlreiche Horror- und Kriegsgeschichten, mit zum Teil sehr expliziten Gewaltdarstellungen, an denen sich ein vorwiegend jugendliches Lesepublikum erfreute.

Alexander Braun: „Will Eisner. Graphic Novel Godfather“.

Avant-Verlag, Berlin 2021. 384 Seiten. 39 Euro

Für den Comicmacher Will Eisner, dem der Kunsthistoriker Alexander Braun eine im Dortmunder Schauraum zu sehende Retrospektive gewidmet hat, waren letztlich beide Wege keine befriedigende Option. Der zu einer opulenten Künstlerbiografie ausgewachsene, beinahe 400 Seiten umfassende Begleitkatalog der Ausstellung bietet mehr als einen Einblick in das künstlerische Werk Eisners, er zeichnet vielmehr akribisch den Weg eines (wenn auch überdurchschnittlich begabten) Produzenten serieller „Massenzeichenware“ hin zum jenem Intellektuellen und Ausnahmekünstler, der den Comic in Theorie und Praxis letztendlich in den Rang ernsthafter Literatur erhob: Der 1917 geborene Sohn jüdischer Einwanderer startete seine Karriere 1936 als Zeichner beim mäßig erfolgreichen Comicbook „Wow What a Magazine!“, machte sich schnell selbständig und schuf die als Zeitungsbeilage erscheinende Krimiserie „The Spirit“ (1940-1952), in der bereits das Potential des grafischen Erzählens in vielen Facetten ausgelotet wurde. Während sich in den 1950er Jahre der besagte Proteststurm über den Köpfen der Produzenten, Herausgeber und schließlich auch Rezipienten von Comicheften zusammenbraute, verschwand Eisner nach Einstellung seiner Serie für mehr als ein Jahrzehnt als Comicmacher von der Bildfläche und verdiente sein Brot als freiberuflicher Illustrator für ein Aufklärungsmagazin der US-Army, in welchem den Soldaten insbesondere die richtige Handhabung und Pflege ihrer Waffen nahegebracht werden sollte. Nach einem kurzen, sehr inspirierenden Abstecher in die Welt der Undergroundcomix erlangte er Ende der 1970er Jahre mit seinen als „Graphic Novels“ etikettierten Comics (dazu gleich mehr) große Berühmtheit. Daneben lehrte er als Dozent und Autor zur Theorie der Comics und des grafischen Erzählens. Seit 1988 wird jährlich auf der Comic-Con International der nach ihm benannte Eisner-Award an herausragende Comickünstler und -werke verliehen. Ein Preis, der sich durchaus als Pendant zum Academy Award („Oscar“) der Filmindustrie verstehen lässt. Schon allein dadurch ist vieles zum Stellenwert der Person Will Eisners in der Comicszene gesagt, vielen gilt er schlicht als der Übervater der Comics.

Braun wird denn auch auf den vielen hundert Seiten seiner Eisner-Biografie nicht müde, die Originalität in dessen Anspruch und realisiertem Werk zu betonen. Detailliert erläutert der Kunsthistoriker und Kurator der Ausstellung am Beispiel zahlreicher Abbildungen den versierten Umgang Eisners mit Typografie und Lettering, Einstellung, Panel-Architektur, Figurendarstellung usw. Für jeden im Bad von Diskurstheorie und (Post-)Strukturalismus gestählten Kunst- bzw. Literaturinteressierten mag das etwas befremdlich erscheinen. War da nicht etwas mit dem „Tod des Autors“? Tatsächlich sind Brauns Ausführungen aber ungeheuer erhellend, wenn man verstehen will, warum es ausgerechnet Will Eisner gelang, die ewige Kette von serieller Produktion und Wiederholungsschema im Feld Comics nachhaltig zu sprengen und stattdessen an die ästhetische Ereignishaftigkeit und Abgeschlossenheit der (Hoch-)Literatur anzuknüpfen. Nicht zuletzt ist es aber auch Braun, der kontextualisierend auf die unermüdliche Geschäftstüchtigkeit des Comicmachers einerseits und die veränderten gesellschaftlichen Umstände andererseits hinweist, die es erlaubten, dass Eisner 1978 sein bahnbrechendes Werk „Ein Vertrag mit Gott“ bei Baronet Books, einem kleinen Literaturverlag, veröffentlichte. Mochte die Zeit dafür noch so reif gewesen sein, es handelte sich zum Zeitpunkt des Erscheinens um ein absolutes Novum.Eine wichtige Rolle spielte in diesem Zusammenhang der von Eisner geprägte Begriff der „Graphic Novel“. Es handelt sich um dessen Versuch, die aus oben genannten Gründen teils problematische Bezeichnung Comic dann zu vermeiden, wenn sich damit neue Möglichkeiten der Autorenschaft und des Vertriebs über klassische Literaturverlage erschließen ließen. So sehr Alexander Braun auch hier am Kontext dieser Vermarktungsidee Eisners interessiert ist (so werden zahlreiche Vorläufer und Inspirationen dieser Idee von Lynd Wards „Gods‘ Man“ [1929] bis Don McGregors „Sabre“ [1978] präsentiert und diskutiert), so fällt doch auf, dass das geteilte Echo darauf und die bis heute andauernde, teils sehr kontrovers geführte Diskussion über Sinn und Unsinn des Graphic-Novel-Begriffs im Band kaum Beachtung findet. Für Braun handelt es sich um einen reinen „Emanzipationsbegriff“ ähnlich dem „Autor*innenkino“, der keinerlei Wertung impliziert, sondern nur die Unabhängigkeit von Autor*in und Zeichner*in von den etablierten Comicstudios anzeigt. Das kann man durchaus so sehen, allerdings gibt es zahlreiche Comicforscher*innen und Comicfans, die dazu eine andere Haltung haben, zum Teil mit guten Argumenten. Es hätte der Würdigung von Eisners Lebenswerk keinen Abbruch getan, sich wenigstens mit einigen dieser Argumente etwas näher zu befassen.

Einem letzten Punkt, dem hier noch Beachtung geschenkt werden soll, geht der Band dann wieder sehr ausführlich nach, wenn auch nicht unter der von mir verwendeten Begrifflichkeit. Um es gleich zu sagen: Will Eisner war ein Autor im Zeichen der Identitätspolitik avant Lettre. Nicht zufällig erschien seine erste Graphic Novel „Ein Vertrag mit Gott“, eine beklemmende Milieustudie des migrantisch-jüdischen Proletariats und Kleinbürgertums in New York, im Jahr 1978. In dieser Zeit formierten sich im globalen Norden die neuen sozialen Bewegungen, die auf die Überwindung bzw. Abschaffung verschiedenster Formen sozialer Diskriminierung abzielten. Eisner, der sein Werk insbesondere der Bekämpfung des auch in den USA stets grassierenden Antisemitismus verschrieben hat, stand vor demselben Problem wie alle Vertreter der Identitätspolitik: Die Herabwürdigung und Diskriminierung als auch die betroffene Gruppe selbst müssen aus der Komplexität des Sozialen gehoben und sichtbar gemacht werden, ohne diese zugleich zu essentialisieren bzw. naturalisieren. Als Theoretiker hat sich Eisner sehr umfassend mit der Zwiespältigkeit der (karikierenden) Typisierung im Comic auseinandergesetzt: Einerseits ist sie ein wichtiges Stilmittel des grafischen Erzählens, andererseits ermöglicht die Markierung sozialer Gruppen auch deren Stigmatisierung und Herabwürdigung. Dass das einem Comiczeichner auch unbewusst und ohne jede Absicht passieren kann, zeigt ein Blick auf die Figur Ebony White aus der Kriminalcomicserie „The Spirit“, geradezu ein Paradebeispiel rassistischer (Stereo-)Typisierung auf allen denkbaren Ebenen hinsichtlich Charakterisierung und Konstellation der Figur. Für die Darstellung hat sich Eisner später entschuldigt.In seinem Spätwerk „Ich bin Fagin“ (2003) wiederum hinterfragt der Comicautor die antisemitische Grundierung der Charakterisierung des Bösewichts und Antagonisten in Charles Dickens Roman „Oliver Twist“. (Zweifelsohne lässt sich hier zum oben Beschriebenen eine Parallele ziehen.) Eisner macht Fagin nicht nur zum Protagonisten seines Buches und stellt dessen gesellschaftlichen Absturz in den Kontext seiner Erfahrung von rassistischer und antisemitischer Diskriminierung. Weil der Comicautor seine Figur zum autodiegetischen Erzähler seiner Graphic Novel macht, thematisiert er implizit eine identitätspolitische Kardinalfrage: Wer darf sprechen bzw. wird von der Sprecherposition ausgeschlossen und warum? Man wird im Katalog auch zu anderen Kriterien sozialer Zugehörigkeiten und ihrer Verhandlung in Eisners Werk fündig, immer wieder liefert Alexander Braun dazu sehr ausführliche historische und soziokulturelle Einordnungen. Ganz „nebenbei“ ist dabei die erste deutschsprachige Monografie zum Gesamtwerk Will Eisners entstanden.

Diese Kritik erschien zuerst am 03.05.2021 auf: Taz-[ˈkɒmik_blɔg]

Hier und hier gibt es weitere Kritiken zu Alexander Brauns Monografie, hier findet sich ein Interview mit Braun.

Mario Zehe (*1978) ist Politikwissenschaftler und arbeitet als Lehrer für Geschichte, Politik & Wirtschaft an einer Freinet-Schule bei Quedlinburg (Harz). Seit vielen Jahren liest er Comics aller Art, redet und schreibt gern darüber, u. a. im [ˈkɒmik_blɔg] der Taz und für den Freitag.

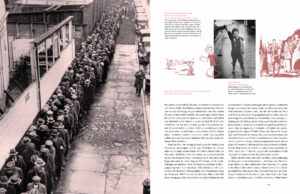

Doppelseite aus „Will Eisner – Graphic Novel Godfather“ (Avant-Verlag)