Die „Freak Brothers“ von Gilbert Shelton sind wieder da. Von Kate Worley und Reed Waller gibt es den deutlich differenzierteren Comic „Omaha“.

Manchmal sieht man sie noch, die Männer in Freak-Brothers-T-Shirts. Jung sind sie in der Regel nie. Dass ihre Helden so richtig populär waren, ist ja auch schon eine Weile her. Erfunden wurden die Brothers 1967 in Austin, Texas, von Gilbert Shelton, der, angezogen von der kalifornischen Hippieszene, dann später nach San Francisco zog, wo er mit Freunden die bald legendäre Rip Off Press gründete.

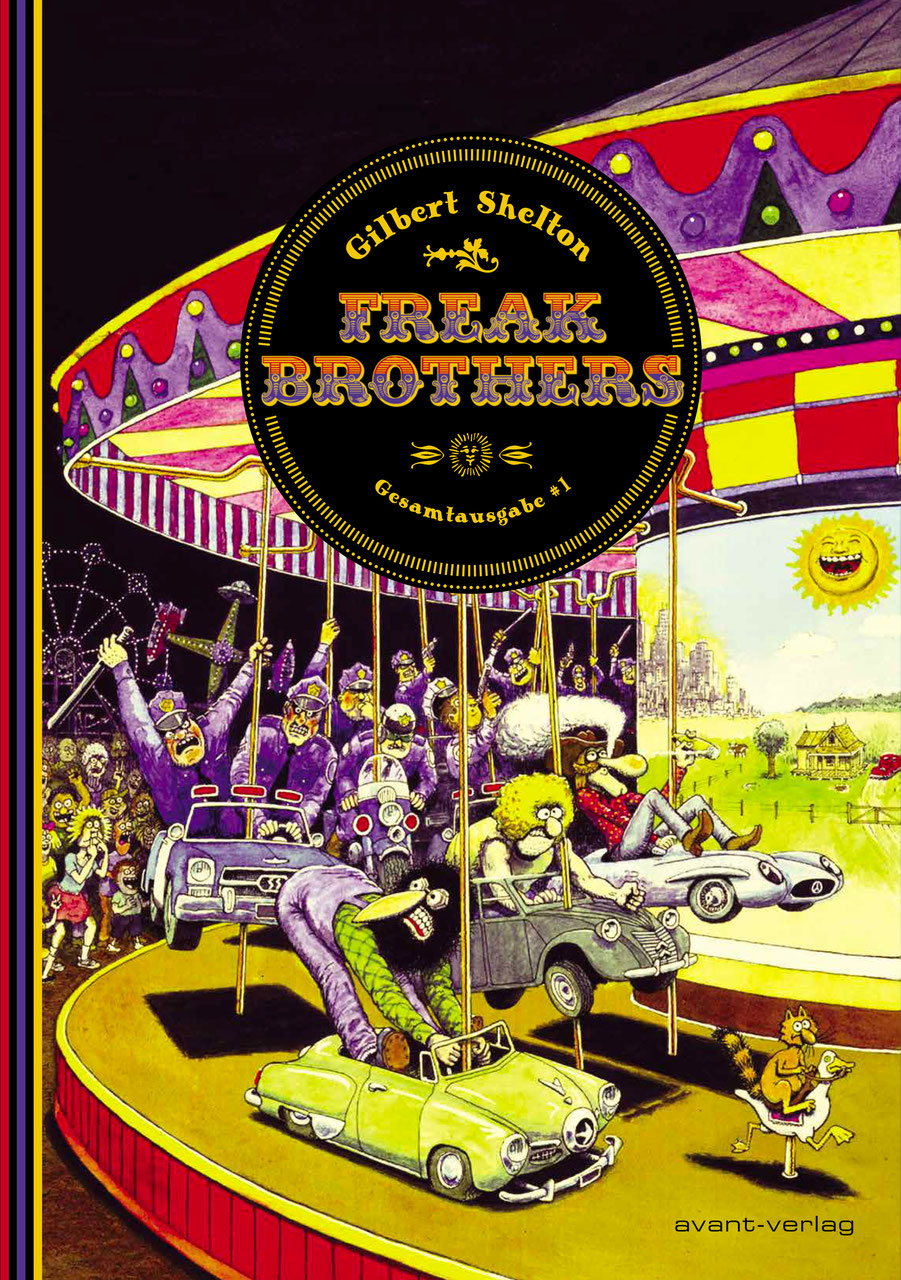

Ab Mitte der siebziger Jahre waren die Brothers auch auf dem bundesdeutschen Buchmarkt präsent, dank dem damals in Nürnberg ansässigen Volksverlag, der sie in Übersetzung herausgab, und der Schallplatten-Ladenkette Zweitausendeins. Jetzt gibt es eine komplette, zweibändige Ausgabe bei Avant, die, verglichen mit anderen Klassiker-Editionen dieses Verlags, allerdings sehr dürftig ausgestattet ist.

Die Freak Brothers sind ein markant gezeichnetes Trio. Phineas schaut mit Nickelbrille und Rauschebart ein wenig Jerry Garcia ähnlich, dem Mastermind der US-Westcoast-Psychedelicrockband Grateful Dead. Freewheelin’ Frank trägt einen mächtigen Schnauzer und einen Cowboyhut, während Fat Freddy sich vor allem durch seine Körperfülle auszeichnet. Alle drei sind sie hauptsächlich damit beschäftigt, gechillt herumzuhängen und entweder Drogen aufzutreiben oder diese zu konsumieren.

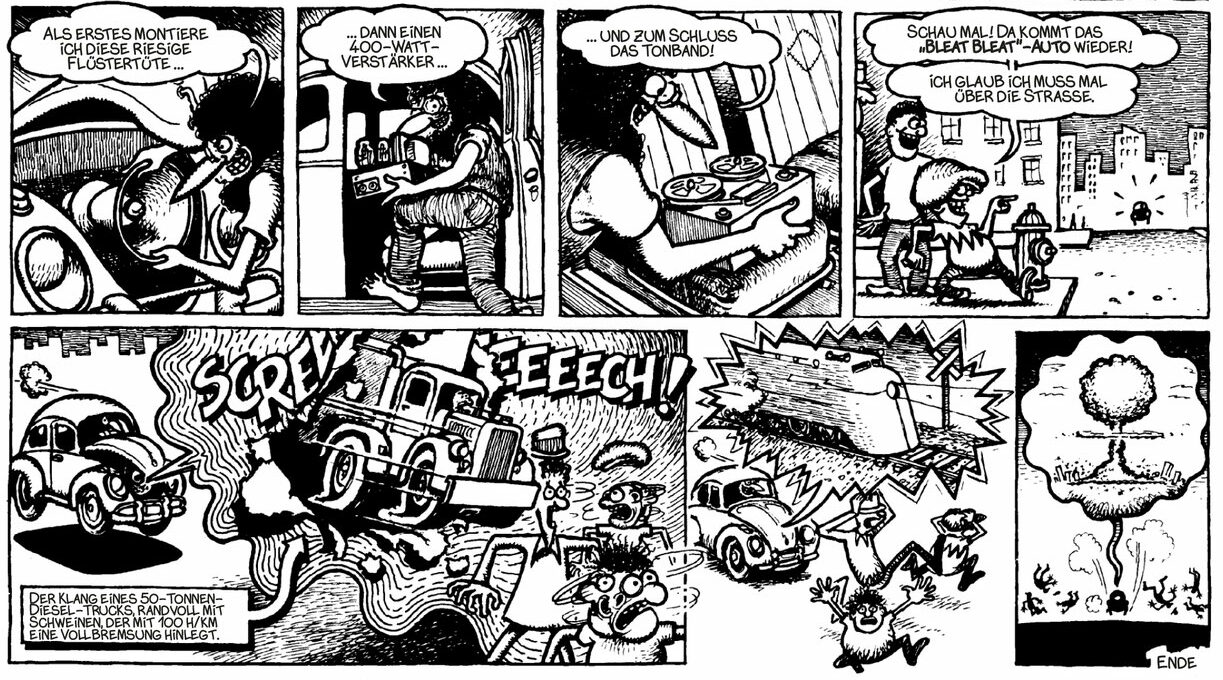

Sequenz aus „Freak Brothers Gesamtausgabe Band 1“ (Avant-Verlag)

Franks Lebensweisheit lautet: „Dope bringt dich besser durch Zeiten ohne Geld als Geld durch Zeiten ohne Dope.“ Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hat Shelton die Brothers in kurzen Geschichten auftreten lassen. Es gibt auch viele One-Pager. Zum Beispiel: Freddy lässt aus Versehen aus einem Fenster Gras auf einen Streifenwagen der Polizei rieseln, kann den Beamten aber weismachen, es handele sich um Vogeldreck. Oder: Freddy schmeißt eine Party. Phineas hat Sorge, dass seine Haschplatten wegkommen; es wird dann aber nur Freddys Shit geklaut. Oder: Phineas baut in der Wohnung raffinierte Fallen auf, damit die Polizei nicht ungehindert eindringen kann; in diese tappt prompt Freddy. Man muss leider sagen: Das ist alles nicht besonders komisch.

Heute, wo der Reiz des Subversiven und Provokativen verklungen ist, merkt man: Es ist ein ziemlich biederer Humor, auf dem Niveau von „Garfield“ oder von Witzen in der Bäckerblume. Dazu kommt, dass Sheltons Zeichentalent sich in Grenzen hält; einem Robert Crumb kann er nicht das Wasser reichen. Zumindest aus deutscher Sicht dürfte Sheltons wichtigste Leistung darin bestehen, einen großen Einfluss auf Gerhard Seyfried ausgeübt zu haben – nur dass der Schüler seinem US-Vorbild deutlich überlegen ist.

Frischer liest sich die rund 950 Seiten starke Serie „Omaha“, deren Hauptfigur erstmals 1978 in einem kleinen Underground-Comicmagazin auftrat. Reed Waller, ihr Schöpfer, tat sich mit dem Schreiben aber sehr schwer, sodass „Omaha“ erst ab 1986, als Kate Worley als Szenaristin dazustieß, regelmäßig zu erscheinen begann. Nachdem Worley 2004 an einem Karzinom verstorben war, schloss Waller die Serie, unterstützt von James Vance, schließlich 2008 ab.

Sequenz aus „Omaha the Catdancer“ (Schreiber & Leser)

„Omaha“ ist eine Funny-Animal-Graphic-Novel für Erwachsene: Alle Figuren haben Tierköpfe, aber mit Schwänzen oder Schwanzfedern versehene Menschenkörper. Omaha, eine Stripperin, und Chuck, ein junger Werbezeichner, verlieben sich ineinander. Schnell stellt sich heraus, dass Chuck in Wahrheit Charles Tabey Jr. ist, der Sohn eines charismatischen Großunternehmers. Nach dessen überraschendem Tod steht Chuck zwar als Millionenerbe da, sieht sich aber auch mit seiner problematischen Familiengeschichte, der er entkommen wollte, konfrontiert. Parallel dazu mischt er sich in die lokalpolitischen Auseinandersetzungen seiner Heimatstadt ein, wo bigotte, korrupte Politiker Stripclubs und der vitalen alternativen Kulturszene den Garaus machen wollen.

„Omaha“ ist eine Soap Opera, mit allem, was dazugehört: plötzliche Schicksalsschläge und wundersame Errettung, unerwartete Enthüllungen und tränenreiche Selbstaufopferung, Untreue, Versöhnung und Happy End. Aber die Serie versinkt nicht im Genrekitsch. Worleys selbsterklärtes Ziel war es, „menschliche Beziehungen so realistisch wie irgend möglich zu schildern“.

Trotz der hohen Melodram-Dosis, die „Omaha“ enthält, gelingt ihr dies immer wieder, besonders wenn es um natürlich wirkende Dialoge und die Schaffung vielschichtiger Figuren geht. Berühmt geworden ist „Omaha“ auch wegen seiner expliziten Sexszenen, die der Serie mehrfach erheblichen Ärger mit der Justiz einbrachten, nicht nur in den USA. Die Darstellung ist zweifellos Hardcore-Pornografie, aber eine, die nicht roh und vulgär wirkt, sondern in der Platz ist für Gefühle. Für deren Wiedergabe interessiert sich Reed Waller nämlich vor allem.

„Omaha“ punktet weder mit detaillierten Hintergründen noch mit einer innovativen Seitenaufteilung. Aber faszinierend ist, wie Waller in verschiedenen Tierköpfen – sei es Katze oder Hund, Huhn, Wolf oder Widder – die ganze Skala menschlicher Emotionen zu spiegeln vermag.

Dieser Text erschien zuerst am 21.02.2022 in: Taz

Christoph Haas lebt im äußersten Südosten Deutschlands und schreibt gerne über Comics, für die Süddeutsche Zeitung, die TAZ, den Tagesspiegel und die Passauer Neue Presse.

Gilbert Shelton: „Freak Brothers“. Gesamtausgabe in zwei Bänden. Aus dem Amerikanischen von Lutz Müller. Avant-Verlag, Berlin 2021. 334 und 311 Seiten. Je 39 Euro

Kate Worley (Text) / Reed Waller (Zeichnungen): „Omaha“. Gesamtausgabe in vier Bänden. Aus dem Amerikanischen von Resel Rebiersch. Schreiber & Leser Verlag, Hamburg 2020–2021. 256–336 Seiten. Je 29,80 Euro