„Essai“ und „Cumbe“: Zwei historische Comics dokumentieren ein Anarcho-Experiment in Frankreich und den Widerstand afrobrasilianischer Sklaven in der Kolonialzeit.

Als Fortuné Henry auf dem kleinen Provinzbahnhof in den Ardennen ankommt, befreit er als allererstes seinen Hund von den symbolischen Fesseln der Gesellschaft – und nimmt ihm sein Halsband ab. Mit einem kleinen Koffer voller Bücher und ein paar Schaufeln und Harken auf der Schulter macht sich der gedrungene Mann mit dem Vollbart auf den Weg zu einer Lichtung im Wald. Dort, auf der buchstäblichen grünen Wiese, will er nicht weniger als die „erste Kolonie einer zukünftigen Menschheit“ gründen.

„L’Essai“ (dt. Versuch) nennt Henry die anarchistische Kolonie von Aiglemont in Frankreich, mit dem Zusatz „experimenteller Kommunismus“. Sein Ziel ist eine von jeglichen Zwängen unabhängige Gemeinschaft, die in der Praxis vorleben sollte, was gemeinhin als soziale Utopie betrachtet wurde. „Wir lebten ohne Gott, ohne Vaterland, ohne Herrn, frei mit dem Gefühl, ein Dasein nach unseren Wünschen und Vorstellungen zu führen“, heißt es schon im Prolog des aus der Ich-Perspektive von Henry erzählten Comicalbums „Essai“, das dieses weitgehend vergessene historische Experiment ans Licht bringt.

Knochenharte Arbeit

Der Versuch – ein Begriff, in dem schon die Möglichkeit des Scheiterns mitschwingt – startet am 14. Juni 1903, und zwar komplett bei null. Er ist zunächst vor allem eines: knochenharte Arbeit. Innerhalb eines Jahres entstehen mithilfe einer wachsenden Zahl an Mitstreitern mehr oder minder improvisierte Wohn- und Wirtschaftsgebäude und eine respektable Landwirtschaft, die schließlich genug abwirft, um einen Teil der Ernte zu verkaufen. Die anfänglich feindselige Stimmung der Bauern aus den umliegenden Dörfern schlägt in Neugierde und stellenweise sogar Hilfsbereitschaft um.

Der französische Comiczeichner Nicolas Debon zeigt, wie sich aus einfachsten Mitteln nach und nach ein Anarcho-Erfolgsprojekt entwickelte, das in Hochzeiten jede Menge Gäste und Besucher anzog: Journalisten, Künstler und Schriftsteller wollten „vom Klima eines freien Umfelds kosten“ und an den regen Debatten teilnehmen. Die warmen Erdtöne, in die Debon die Kolonie taucht, werden nur konterkariert von den Grautönen der harten, kalten Winter, den Blenden zu den gewaltsamen Anschlägen anderer anarchistischer Bewegungen und den immer aufgeheizteren Streikwellen der Arbeiterschaft.

Bild aus „Essai“ (Carlsen)

Brüchige Harmonie

Doch die Harmonie in der Kolonie, in der niemand für sich, sondern für alle arbeiten soll, ist nicht von Dauer. Je organisierter und gefestigter die Gemeinschaft, desto brüchiger werden die Konzepte von freiem Leben und freier Liebe, desto schwieriger wird es, ohne Ansprüche an andere und ohne verhasste Autoritäten auszukommen. Je mehr der Enthusiasmus der Anfangstage schwindet, desto mehr zeigt sich, wie sehr die Kommune von der Disziplin ihres Gründers Fortuné Henry abhängt. Dieser sieht seine Ideale dahinschmelzen und verstrickt sich immer mehr in die Widersprüchlichkeiten zwischen absoluter Kompromisslosigkeit und den realen – ziemlich prekären – Umständen.

„Essai“ erzählt die Geschichte dieses kurzen, aber umso strahlenderen Experiments in einem ruhigen Tempo. Debon tappt dankenswerterweise nicht in die Pathosfalle und lässt oft die stimmungsvollen Bilder für sich sprechen – fast zu oft, denn das tatsächliche Zusammenleben in der Kommune bleibt schwer greifbar. Das mag aber auch daran liegen, dass die Quellenlage eher dürftig ist, wie Debon in seinem Nachwort, in dem er noch einmal die Fakten zusammenträgt, erörtert.

Das Experiment scheiterte, doch trotz der Bitterkeit und der Desillusionierung bleibt zumindest ein Gefühl von Aufbruch übrig und eine Ahnung von den Möglichkeiten, etwas anzustoßen – auch von null weg.

Rebellische Sklaven

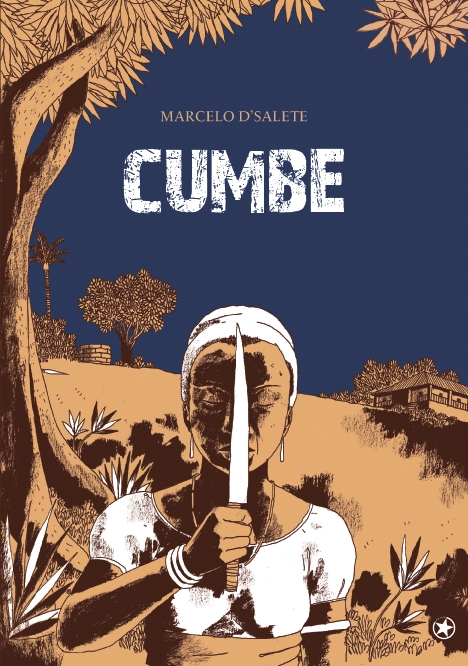

Für die Menschen in Marcelo D’Saletes Comic „Cumbe“ ist der Kampf um Freiheit kein Experiment, sondern purer Überlebenstrieb. In vier Erzählungen gibt der afrobrasilianische Comickünstler Sklaven eine Stimme, die während der Kolonialzeit im 19. Jahrhundert nach Brasilien verschleppt wurden – und Widerstand leisteten. Der Wiener Verlag Bahoe Books hat das international erfolgreiche Buch auf Deutsch herausgebracht.

Das Wort „Cumbe“ kommt aus der Sprache der Bantu, einer Volksgruppe aus den Regionen Afrikas, die heute zu Kongo und Angola gehören, und der die meisten der Millionen versklavten Menschen angehörten. Cumbe ist (ebenso wie das Wort Quilombo) eine Bezeichnung für Widerstandsdörfer geflüchteter Sklaven. Es besitzt aber noch weitere Bedeutungen wie Sonne, Licht, Feuer und Kraft.

Bild aus „Cumbe“ (Bahoe Books)

Riten, Gewalt und Rache

Der Einfluss der Bantu, die die heutige brasilianische Kultur bis ins Mark geprägt haben, schwingt auf jeder Seite des Buches mit: nicht nur in der Sprache (die Bantu-Begriffe werden am Ende des Buches in einem Glossar erklärt), auch in den Symbolen, den Mythen, den Liedern, den Riten und nicht zuletzt der Würde, die die Menschen trotz aller Demütigung zu wahren versuchen.

Die Geschichten sind aufwühlend, sie erzählen von der Verzweiflung, nicht entkommen zu können, der Grausamkeit insbesondere gegenüber rebellischen Sklaven, von Vergewaltigung und Racheaktionen. Gewalt ist der Weg der Unterdrückung und der Weg in die Freiheit. Und wenn es den Tod bedeutet. Es gibt kaum eine Seite in „Cumbe“, auf der nicht ein Messer, ein Speer oder eine andere Waffe gezückt wird.

Tiefschwarze Schatten

Wie verschmierter Ruß wirken die tiefschwarzen Schatten, aus denen kaum ein Lichtblick kommt. Sie liegen über den einsamen Fazendas im Nirgendwo des brasilianischen Hinterlands, über den Zuckerrohrfeldern, über dem Wasser der Flüsse und über den Gesichtern der Menschen, die niemals auch nur lächeln. Sie lassen einen die Schwere, die Beklemmung und den Druck spüren, der auf den Sklaven lastet, die Härte, die die einzige Strategie scheint, um nicht zu zerbrechen. In der oft wortlosen Stille liegen unausgesprochene Verhältnisse und Spannungen förmlich in der Luft.

Man sieht: Es geht emotional zu in „Cumbe“ und auch sehr körperlich. Ihre gebrandmarkten und vernarbten Körper sind schließlich das einzige Besitztum der Sklaven und Aufständischen, die körperliche Schändung die bevorzugte Foltermethode der Sklavenhalter und Gutsherren. Der Körper ist der Spiegel der Brutalität, aber auch ein Mittel, um Zusammengehörigkeit zu symbolisieren – in Form von Tätowierungen und selbst zugefügten Narben.

Das klingt ziemlich deprimierend und soll es auch sein. Lichtblicke gibt es nur selten – doch die Kraft sich aufzulehnen, scheint in diesem eindrucksvollen Werk Schwarzer Literatur überraschenderweise kaum einer aufzugeben.

Diese Kritik erschien zuerst am 31.10.2017 in: Der Standard – Comicblog Pictotop.

Nicolas Debon: Essai • Aus dem Französischen von Tanja Krämling • Carlsen, Hamburg 2016 • 96 Seiten • Hardcover • 19,99 Euro (nur noch antiquarisch erhältlich)

Marcelo D’Salete: Cumbe • Aus dem brasilianisch Portugiesischen von Lea Hübner • Bahoe Books, Wien 2017 • 176 Seiten • Hardcover • 19,00 Euro

Karin Krichmayr arbeitet als Wissenschaftsredakteurin für Der Standard. Außerdem betreibt sie für die österreichische Tageszeitung den Comicblog Pictotop.