Das Taschen-Prinzip ist inzwischen bekannt: Wie in den Monumentalausgaben der „Fantastic Four“, der „Avengers“ und von „Spider-Man“ zeichnet sich dieser Band mit den ersten 21 Ausgaben der Marvel-Serie „X-Men“ vor allem dadurch aus, dass er in keine Tasche passt. Eher in einen Koffer.

Nach dem Erfolg des Branchenkonkurrenten DC mit dem Superhelden-Team-up „Justice League of America“ geriet Marvel Anfang der 1960er-Jahre unter Zugzwang und versuchte, das profitable Konzept zu kopieren – immerhin gehörte der verstohlene Blick auf die Lösungen des Klassenprimus schon seit Beginn der Comic-Industrie zum Alltag. Mit den „Fantastischen Vier“ gelang Marvel 1961 ein beachtlicher Erfolg und etablierte eine andere Art von Helden, als sie im „Goldenen Zeitalter“ zu einem ermüdenden Standard geworden waren. Frei nach dem Motto „Never change a selling team-up“ kopierte Stan Lee seine Kopie erneut und erfand die „Avengers“ und gleichzeitig die „X-Men“. Beide Serien erschienen im Juli 1963 (Cover-Datum September) und prägen die Superheldenrezeption bis heute, genau 60 Jahre später. Mit den Innovationen hat Marvel die Gretchenfrage der Comic-Kultur – Marvel oder DC – deutlich für alle beantwortet.

Die „X-Men“ haben also prominente Konkurrenz, und das hat ihnen den Start gar nicht so leicht gemacht. Hinter dem Erfolg der „Fantastic Four“ und der „Avengers“ blieben die „X-Men“ zunächst zurück, und heute zeigt ein Blick auf die Einspielergebnisse der Marvel-Verfilmungen, dass dies noch immer der Fall ist. Die zehn zwischen 2000 und 2020 veröffentlichten „X-Men“-Verfilmungen können nicht mithalten mit den „Avengers“-Verfilmungen, deren vier erfolgreichste Filme zusammen 7,94 Milliarden US-Dollar einspielten, während der erfolgreichste „X-Men“-Film gerade einmal 543,9 Millionen erzielte und damit nur auf Platz 49 der Superhelden-Filme steht – wenig glanzvoll zwischen „Ant-Man“ und „Hancock“.

Das Silberne Zeitalter der Superhelden hatte die Übermenschen des Goldenen Zeitalters durch Menschen ersetzt. Typen mit Gefühlen, Problemen und Schwachstellen: An Peter Parker sind diese Neuerungen sicher am besten zu beobachten. Die X-Men sind nun eine Superheldengruppe, die hervorsticht, weil ihnen die sonst superheldentypische Origin Story völlig fehlt, denn das Außergewöhnliche ist ihrem Erbgut eingeschrieben. Sie sind Superhelden qua Geburt und bieten sich damit für Allegorien über Ungleichheit und biologistisch bzw. rassistisch motivierte Ausgrenzung an. In „X-Men“ #1 lernen wir die Helden mit ihren Superkräften kennen: den hinter seinem Visor im Zaum gehaltenen Hitzestrahl von Scott Summers aka Cyclops, die Schneeballvirtuosität von Iceman aka Robert Drake, die pure Körperkraft von Hank McCoy alias The Beast, die Flugkräfte von Angel bzw. Warren Kenneth Worthington III. und die telekinetische Kraft von Jean Grey, auch bekannt als Marvel Girl. Und natürlich allen voran Professor X.

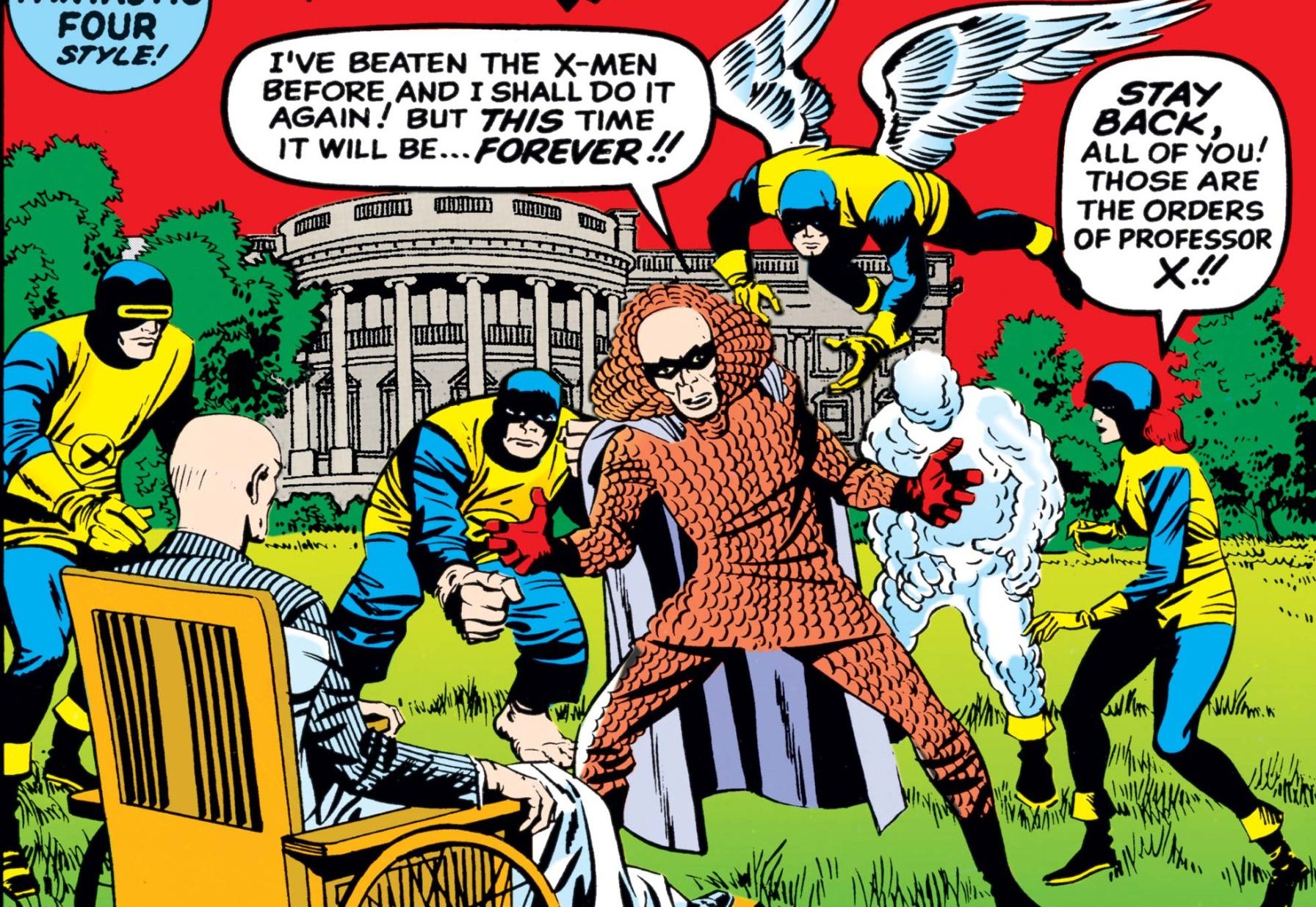

Auszug Cover „X-Men“ #2 (Taschen)

Das ist nicht ganz weit entfernt von der Zusammensetzung der „Fantastic Four“ – kein Wunder, immerhin war deren Erfolg die Blaupause für künftige Team-Ups. Den „X-Men“ wird auch eine Nähe zu der kurz zuvor veröffentlichten Serie „The Doom Patrol“ nachgesagt, eine Geschichte über einen „man in the wheelchair who is the great brain, and runs this group of superheroes who hate being superheroes“, so beschrieb der „Doom-Patrol“-Schöpfer Arnold Drake seine eigene Serie – und trifft zugleich ins Schwarze, wenn man die „X-Men“ in aller Kürze beschreiben wollte. Das Kopieren bewährter Konzepte gehört schon in der Frühgeschichte der Comics nicht zu den Superkräften, sondern zu den Standardverfahren, um sein Stück vom großen Kuchen zu bekommen. Dass die X-Men, mehr oder weniger die Elemente verkörpernd, auf dem Cover als die „Strangest Super-Heroes of All Times“ bezeichnet werden (die „Doom Patrol“ waren die „World’s Strangest Heroes“), ist natürlich allem voran gutes Marketing, denn an absurden Superkräfte mangelt es den 1950er- und 1960er-Jahren ganz und gar nicht.

In den ersten 21 Heften, die in der aktuellen Taschen-Ausgabe nachgedruckt sind, kann man die Entwicklung der „X-Men“ und die Ausdifferenzierung der Superhelden in gute und böse Mutanten wunderbar beobachten. Magneto wird sehr früh als zentraler Bösewicht eingeführt, und seine Rolle wird rasch immer größer. Aber auch andere Superschurken wie der in mehreren „X-Men“-Verfilmungen präsente Blob betreten schon früh die Bühne der „X-Men“. In #3 lernen wir den schwergewichtigen Bösewicht kennen, dem die Kräfte der „X-Men“ nichts anhaben können. In dieser Geschichte wird deutlich, wie speziell der pädagogische Anspruch der „X-Men“-Serie war. Immer wieder fokussieren die Storys auf die Bedeutung einer guten Schulbildung, und das Training im „Danger Room“ gehört zum Standardelement der Comics. Die Mutantenstreber lernen, üben und trainieren, während der Blob auf all das keinerlei Lust hat. Wäre er doch nur etwas offener gewesen, dann hätte Prof. X ihn nicht mit dem Vergessen verdammen müssen. Während das Wissen der „X-Men“ immer weiter wächst, schrumpft dasjenige des Blob noch weiter. Schließlich endet er als geringverdienender Schausteller in einem Wanderzirkus und hadert mit seinem Schicksal. Hätte er doch lieber mal etwas gelernt… In #5 überlässt Professor X die Schüler*innen ihrem Schicksal, und am Ende stellt sich heraus: „This is a school! And you can’t graduate from any school without passing your final exam!“ Die Message der Comics liegt also auf der Hand. Man könnte diesen pädagogischen Impetus fast etwas bieder finden.

Chris Claremont, Autor der „X-Men“ von 1975 bis 1991, hat ein 2-seitiges Vorwort für diesen Band verfasst, eine freundliche Hinführung mit Anekdoten, aber nicht so viele, wie man von dem berühmtesten Autor der „X-Men“, der die Serie über 16 Jahre hinweg begleitet und in den 1980ern zum Zugpferd des Verlags machte, hätte erwarten können. Stattdessen enthält der Band eine ausführliche Einführung des amerikanischen Autors Fabian Nicieza, der vor allem in den 1990ern einige „X-Men“-Titel verfasste. Diese Einführungen sind aus den anderen Superhelden-Bänden bei Taschen bekannt, nur kann Nicieza nicht ganz an die Texte von Kevin Feige, Mike Massimino oder David Mandel anknüpfen. Seine Ausführungen erzählen weitgehend die Storys der Comics und bieten ein paar Informationen am Wegesrand an. Interessanter sind allerdings die großformatigen Abbildungen, die einen genauen Einblick in den künstlerischen Prozess ermöglichen: die getuschten Seiten ohne Kolorierung, das getippte Szenario, eine Rückseite mit Notizen von Stan Lee über die Frage, welcher Name am besten zu der Figur passen würde, die schließlich „The Scarlet Witch“ heißen sollte: Miss Witch, Jinx oder etwa The Sorceress?

Wer sich für die Anfänge der „X-Men“ interessiert, hat schon seit langem die Gelegenheit, in den Bänden der „Marvel-Masterworks“-Serie zu stöbern, allerdings wird man dann die Leserbriefe und Anzeigen vermissen, die dem Taschen-Prachtband beigegeben sind: Werbung für Krafttraining, Hypnose-Gurus und Akkordeons – das ist so fancy, dass man sich auch in der Lektüre dieser obskuren Anzeigen voll und ganz verlieren kann.

Stan Lee (Text), Jack Kirby (Zeichnungen): Marvel Comics Library. The X-Men. Vol. 1. 1963–1966 • Taschen Verlag, Köln 2022 • 666 Seiten • Hardcover • 150,00 Euro • Englisch

Gerrit Lungershausen, geboren 1979 als Gerrit Lembke, hat in Kiel Literatur- und Medienwissenschaften studiert und wurde 2016 promoviert. Er hat Bücher über Walter Moers, Actionkino und den Deutschen Buchpreis herausgegeben. 2014 hat er zusammen mit anderen das e-Journal Closure gegründet und ist bis heute Mitherausgeber. Derzeit lebt er in Mainz und schreibt für Comicgate.de, Alfonz und die Comixene. An der TU Hamburg-Harburg unterrichtet er Comic-Forschung.