Zum Kriegsfilm, zum Kriegscomic gehört das Pathos der Froschperspektive. Nicht um den distanzierten Blick der Generäle und Heeresberichte geht es, sondern um das, was die Männer im Feld erleben, hinter ein Maschinengewehr gekauert oder das Bajonett zum Stoß erhoben. Dieser Ansatz kann kritisch oder sogar subversiv sein: Durch den fehlenden Blick aufs große Ganze wird der Sinn des grausigen Geschehens angezweifelt, wenn nicht negiert. Aber das muss nicht zwangsläufig der Fall sein. „War is hell“ – in diesem Satz, den amerikanische Comics gerne beschwören, steckt nicht nur Abscheu, sondern auch das Versprechen dionysischer Entgrenzung: Der Soldat ist der schmuddelige, blutverschmierte Bruder des Abenteurers.

Von unten wird der Zweite Weltkrieg auch in der Graphic Novel geschildert, die Emmanuel Guibert nach den Erinnerungen eines ehemaligen GIs gezeichnet hat. Dennoch unterscheidet „Alans Krieg“ sich gründlich von dem, was man aus Serien wie „Frontline Combat“ oder „Sgt. Fury“ gewöhnt ist. Das liegt vor allem daran, dass der 1925 geborene Alan Cope das Glück hatte, zu einem Zeitpunkt nach Europa zu kommen, als schon fast alles vorbei war. Nach einer Ausbildung zum Funker und Panzerfahrer landet er im Februar 1945 in Le Havre. Durch Frankreich, Deutschland und die Tschechoslowakei reist er dem Krieg hinterher. In ein Gefecht verwickelt wird er nur einmal, und als er unversehens in Lebensgefahr gerät, liegt das an einem Kameraden, der ihn beim Einparken eines Spähwagens fast überrollt.

Emmanuel Guibert (Autor und Zeichner): „Alans Krieg“.

Aus dem Französischen von Christoph Schuler. Edition Moderne, Zürich 2010. 336 Seiten. 32 Euro

Er war mit Henry Miller bekannt und mit dem deutschen Avantgarde-Komponisten Gerhart Münch befreundet. Guibert hat sich dem ruhigen Redefluss Copes anvertraut. Der berichtet schlicht und eindringlich von den Erlebnissen. Eine große Intimität entsteht dadurch, dass in den Blocktexten des Ich-Erzählers – die wichtiger sind als die Sprechblasen – die Spuren der Gesprächssituation bewahrt werden: Cope spricht Guibert mit „Sie“ an und bricht mitunter in ein selbstironisches „Hahaha“ aus.

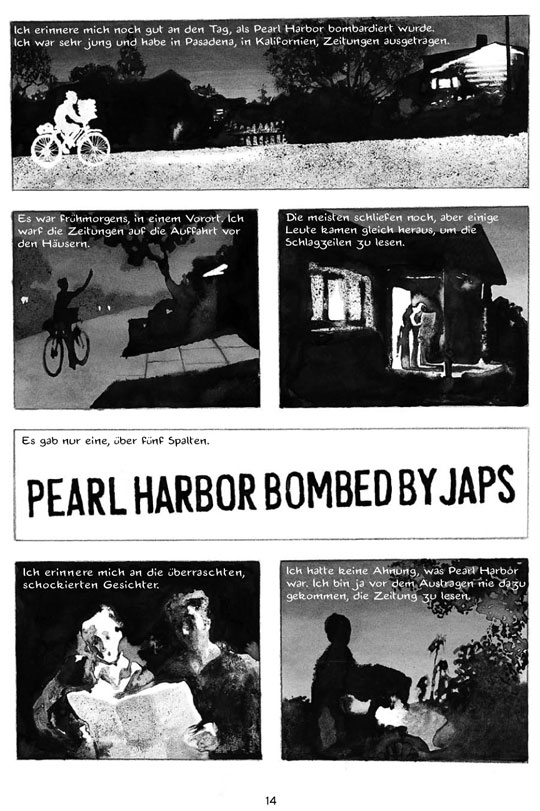

Es zeigt sich dabei erneut, welch vorzüglicher Künstler Emmanuel Guibert ist. Verglichen mit dem Mix aus Zeichnungen und Fotos, der seinen dreibändigen Afghanistan-Comic „Der Fotograf“ zu einem spektakulären visuellen Erlebnis werden ließ, kommt „Alans Krieg“ wesentlich unauffälliger daher. Viele Seiten sind statisch aus drei Reihen von je zwei Panels aufgebaut; auf den Einsatz von Farbe wurde verzichtet. Was Guibert jedoch für eine Vielfalt von Nuancen aus einer grau-schwarzen Aquarellierung meist strenger Konturen zu erzielen vermag, ist eindrucksvoll. Einige Nachtszenen, die nur Silhouetten zeigen, erinnern an Alberto Breccia und wecken den Wunsch, Guibert möge sich an einem Horrorcomic versuchen.

Das letzte Viertel des Bandes, das Copes spätere Wege und Irrwege erzählt, fällt im Vergleich zu dem Vorangegangenen etwas ab. Über sein Leben als Erwachsener, erklärt Guibert im Vorwort, habe Cope „nur mit großer Zurückhaltung“ sprechen wollen. Das führt dazu, dass hier vieles sprunghaft und ungenau wirkt; ein Gesamteindruck will sich nicht so recht ergeben. Mit Copes Abschied aus Deutschland hätte „Alans Krieg“ besser geendet. Daran, dass dieses Werk unter den Kriegscomics einen ganz eigenen Platz beanspruchen kann, ändert dies allerdings nichts.

Diese Kritik erschien zuerst am 26.06.2010 in der taz.

Christoph Haas lebt im äußersten Südosten Deutschlands und schreibt gerne über Comics, für die Süddeutsche Zeitung, die TAZ, den Tagesspiegel und die Passauer Neue Presse.

Seite aus „Alans Krieg“ (Edition Moderne)