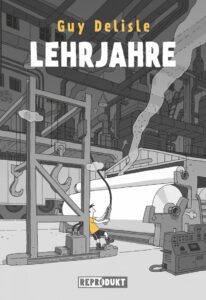

Im Herzen der Papierfabrik: „Lehrjahre“ von Guy Delisle

Sommerferien heißt für viele Ferialjob – diese ganz eigene Jobkategorie, die einem erlaubt, mal so richtig Geld zu verdienen und so zu tun, als wäre man auch schon vollkommen reif dafür, und dennoch immer so kurz bemessen ist, dass man über so manche prekäre Verhältnisse lässig hinwegsehen kann. Man ist ja schließlich bald wieder weg.

Guy Delisle: „Lehrjahre“.

Aus dem Französischen von Heike Drescher. Reprodukt, Berlin 2021. 144 Seiten. 20 Euro

Dort arbeitet er ab seinem 16. Lebensjahr immer wieder während des Sommers in der Zellstoff- und Papierfabrik, einem Koloss aus den 1920er-Jahren, dessen imposante Backsteingebäude fast an den Buckingham Palace erinnern. Im Inneren pressen lokomotivgroße Maschinen das Holz der kanadischen Wälder zu riesigen Papierrollen, auf denen Zeitungen wie die „New York Times“ gedruckt werden. Es ist ohrenbetäubend laut, jede Maschine hat so ihre Tücken, Tag und Nacht verschwimmen im Schichtbetrieb. Dort tummeln sich eine Menge eigenwilliger, zum Teil ziemlich skurriler Charaktere.

Die Beobachtungen, die Delisle dort von seiner Warte des temporären Hacklers in den riesigen Hallen macht, sind überraschend unterhaltsam. Nebenbei rollt er die Geschichte der Papiererzeugung auf, die auch die einer rein männlichen Arbeitswelt ist und sich in einem schmerzlichen Umbruch befindet, wenn nicht im Aussterben begriffen ist. Und natürlich handelt „Lehrjahre“ auch von Übergängen im eigenen Leben – im Fall von Guy Delisle jenem vom Fabriksferialarbeiter an der Schwelle zu seinen Anfängen als Comickünstler. (Hier gibt es ein Interview mit Guy Delisle zu „Lehrjahre“.)

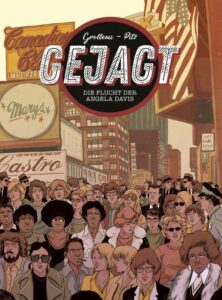

Black-Power-Ikone als Comic-Heldin: „Gejagt – Die Flucht der Angela Davis“ von Fabien Grolleau und Nicolas Pitz

Nicolas Pitz (Autor), Fabien Grolleau (Zeichner): „Gejagt. Die Flucht der Angela Davis“.

Cross Cult, Ludwigsburg 2021. 136 Seiten. 25 Euro

Der in erdigen Farben gehaltene, realistisch gezeichnete Band der Franzosen Fabien Grolleau und Nicolas Pitz webt um die Flucht vor dem FBI, welches Davis 1970 zur Staatsfeindin ausruft, eine packende Story. In vielen Zeitsprüngen skizziert „Gejagt“ aber auch die Biografie Angela Davis’, beginnend bei der von Angst vor dem Ku-Klux-Klan geprägten Kindheit in Birmingham über ihre Studienzeit in Europa bei Jean-Paul Sartre und Theodor W. Adorno bis zu ihrem Leben im Untergrund, kurz nachdem sie ihre Stelle als Philosophiedozentin aufgrund ihres offenen Bekenntnisses zum Kommunismus verliert und des Mordes bezichtigt wird. Der unerbittlichen Jagd durch das FBI folgt die Verhaftung. Erst nach weltweiten Protesten wird sie 1972 entlassen und schließlich freigesprochen.

Keine Frage, die eloquente Feministin, Professorin und Autorin, die zur Ikone der Bürgerrechtsbewegung wurde, gibt eine hervorragende Comic-Heldin ab. Im Eifer des Gefechts geraten dabei leider die Theorien von Davis zu Race und Gender etwas zu kurz. Dafür setzt die ausführliche Comic-Doku der Freiheitskämpferin ein eindrückliches Denkmal: Schließlich steht sie für den Kampf gegen das Gewaltkontinuum, dem die schwarze Bevölkerung nach wie vor ausgesetzt ist.

Antiheld versus Corona: „Covidman oder: Wie ich lernte, das Virus zu lieben“ von Christian Moisl

Christian Moisl: „Covidman oder: Wie ich lernte das Virus zu lieben“.

MyMorawa, Wien 2020. 100 Seiten. 24 Euro

Der kleine Mann mit dem gelben Schutzanzug führt uns mit einer gut dosierten Portion Sarkasmus vor, was sich ab dem 16. März 2020, dem ersten Tag des ersten Lockdowns in Österreich, in vielen Wohnungen von Alleinlebenden abspielte. Isolation, Ängste, sich ständig überschlagende Nachrichten mit Unmengen an Fachvokabular, die fortschreitende Verzweiflung zwischen Angstmachern und Corona-Leugnern. Dabei ist Covidman ganz und gar kein Superheld: Er ist vollkommen im emotionalen Ungleichgewicht – und auch selbst verordnete Fitnessvideos, Alkohol und virtuelle Treffen können nicht viel daran ändern.

Das Ganze wäre ziemlich deprimierend, wenn Moisl in seinem episodenartig angelegten Band nicht den Kampf zwischen Covidman und Virus so auf den Punkt bringen würde, dass einen der Galgenhumor regelmäßig zum Schmunzeln bringt: Er führt zum Beispiel durch die vier „emotionalen Zustände während des Shutdowns“ – von der Hoffnung auf Irrtum über Wut („Du Nanosau!“) und Depression bis zu einer Art Stockholm-Syndrom. Anhand von Zeitungsnotizen, Fotocollagen, Sammlungen von Plakaten und vielen Beobachtungen lässt er Revue passieren, welch Absurditäten uns seit Ausbruch der Pandemie tagtäglich begegnen, mitunter mit einem ausgeprägten sozialkritischen Einschlag.

Gegen Ende des Buches, im Herbst 2020, wartet die zweite Welle. Damit heißt es: zurück zum Start. Bleibt zu hoffen, dass wir ein Jahr später kein Déjà-vu erleben.

Israelische Satire rund um den Nahostkonflikt: „Tunnel“ von Rutu Modan

Rutu Modan: „Tunnel“.

Carlsen, Hamburg 2020. 280 Seiten. 28 Euro

Das zumindest behauptete der angesehene Archäologe Broshi – bevor er dement wurde. Seine Tochter Nili, ebenfalls Archäologin und Protagonistin von „Tunnel“, dem neuen Buch der israelischen Erfolgsautorin Rutu Modan, nimmt Jahre später die Spur wieder auf. Sie beschließt, einen illegalen Tunnel unter der Mauer zu graben. Und trifft dabei auf zwei Palästinenser, die sich in entgegengesetzter Richtung durchgraben.

Das ist beileibe nicht das einzige Problem, auf das Nili, ihr siebenjähriger, handysüchtiger Sohn und ein wild zusammengewürfelter Trupp aus Helfern stoßen. Mit dabei sind ein wohlhabender Sammler, der Geschäfte mit dem IS macht, ein orthodoxer Siedler, der eine Gruppe militanter Jugendlicher anführt, palästinensische Schmuggler und Nilis Bruder, der erst von dem Vorhaben überzeugt werden muss. Dadurch ergeben sich eine Menge vertrackter Wendungen – und viel Stoff für Situationskomik.

Rutu Modan, deren Illustrationen unter anderem in der „New York Times“, dem „New Yorker“ und „Le Monde“ erscheinen, hat mit „Tunnel“ eine erfrischende Satire geschrieben, die den Nahostkonflikt in seiner ganzen Absurdität in eine Nussschale packt. Gezeichnet im Ligne-claire-Stil und mit viel Ausdruck, Charakter und Witz, ist „Tunnel“ eine charmante Story mit Krimi-Ansätzen und abenteuerlichen Szenen, wie sie aus einem „Lustigen Taschenbuch“ stammen könnten. Im September erscheint mit „Blutspuren“ übrigens Rutu Modans dritte Graphic Novel als Neuauflage. (Hier gibt es ein Interview mit Rutu Modan zu „Tunnel“.)

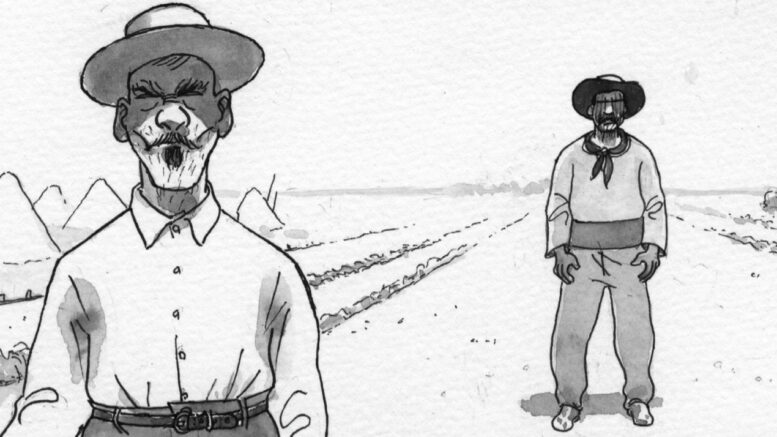

Fragmente einer Geschichte der Entwurzelung: „Bella Ciao“ (Uno) von Baru

Baru: „Bella Ciao Band 1“.

Aus dem Französischen von Uwe Löhmann. Edition 52, Wuppertal 2012. 136 Seiten. 20 Euro

Baru, dessen herausragende Banlieue-Studie „Autoroute du Soleil“ aus 1994 soeben bei Reprodukt neu aufgelegt wurde, ist ein Chronist des einfachen Lebens und der Underdogs. In diesem sehr persönlichen Opus verhandelt er mit Bezügen auf die eigene Familiengeschichte und andere prägende Ereignisse Themen, die heute aktueller sind denn je: Migration, kulturelle Identität und Fremdenhass.

Dabei rekonstruiert er auch die Ursprünge des titelgebenden Widerstandslieds „Bella Ciao“, das auf norditalienische Reispflückerinnen zurückgeht und erst später zur ikonischen Partisanenhymne gemacht wurde. Das Lied und alles, was es ausdrückt, bilden auch so etwas wie einen roten Faden durch die fragmentarischen Geschichten. Dabei mixt Baru in seine abwechslungsreichen Zeichnungen Dokumente, Skizzen und Zeitungsausschnitte. Eine konsistente Story darf man sich nicht erwarten, dafür ein Gefühl für ein Leben fernab der Wurzeln – und am Schluss ein Pastarezept. (Hier gibt es ein Interview mit Baru zu „Bella Ciao“.)

Eisiger Wettlauf: „Die Eroberung der Pole“ von Jesús Marchamalo und Agustín Comotto

Agustín Comotto (Zeichner), Jesús Marchamalo (Autor): „Die Eroberung der Pole“.

Aus dem Spanischen von Manfred Gmeiner. Bahoe Books, Wien 2021. 154 Seiten. 18 Euro

Was das konkret bedeutete, welche Strapazen und Herausforderungen dabei zu bewältigen waren und vor allem wer die Persönlichkeiten dahinter waren, schildert das im Wiener Bahoe-Books-Verlag erschienene Buch ganz ohne Pathos, dafür mit umso anschaulicheren Fakten.

In gut portionierten Kapiteln kreisen kurze, mit vielen Illustrationen ergänzte Texte verschiedenste Stationen und Protagonisten ein. Allen voran die zwei ruhmreichen Norweger: der visionäre Arktis-Erforscher Fridjof Nansen und der Südpoleroberer Roald Amundsen. Die beiden teilten sich auch die Fram, jenes außerordentlich sorgfältig konstruierte Schiff, das als einziges beide Pole befuhr.

Doch auch weniger bekannte Schauplätze, all die gescheiterten Expeditionen und Nebenstränge beleuchtet der Band mit einem Gespür für spannende Details. Die Zeichnungen Comottos tragen entscheidend dazu bei, ganz nah am Geschehen zu sein – mit großformatigen Bildern, aber auch mit Einzelporträts der Besatzungsmitglieder. Aufklappbare Doppelseiten geben Einblicke in Schiffs- und Eiskunde, zeigen Routen, Flora, Fauna und die Widrigkeiten des polaren Lebens.

Das Buch zeigt auch, dass die Spuren der Expeditionen, so wie die Hütte Framheim in der Antarktis, bereits in den 1950er-Jahren von der Klimaerwärmung getilgt wurden. Welche Folgen das Abschmelzen der Pole später haben sollte, hätten sich selbst die Pioniere im Eis nicht vorstellen können.

Dieser Beitrag erschien zuerst am 15.08.2021 auf dem Standard-Comicblog Pictotop.

Karin Krichmayr arbeitet als Wissenschaftsredakteurin für Der Standard. Außerdem betreibt sie für die österreichische Tageszeitung den Comicblog Pictotop.